毎度の事ながら、「書評」と言うほどのものではないことを最初にお断りいたします。(タイトルの収まりの良さで使っております)。今回レビューするのは、関根淳氏著「六国史以前:日本書紀への道のり」です。

今作を書かれたのは、日本古代史研究者関根淳氏です。膨大な史料や研究書を渉猟してしっかりとした論拠のある考察が展開されます。私のような素人にも分かり易い内容になっています。

六国史以前の歴史というのは記録の限界もあって、研究も困難なものだと思いますが、あえてそこに焦点を当てていることが素晴らしいです。当然ですが、「わからない」ことも多いですし、推量せざるを得ないことも多くなります。

私は、本書を「批評」するほどの能力はありませんが、著者の学説の主なものと、著者の「姿勢」を簡単にご紹介したいと思います。

著者の学説

『古事記』序文についての見解

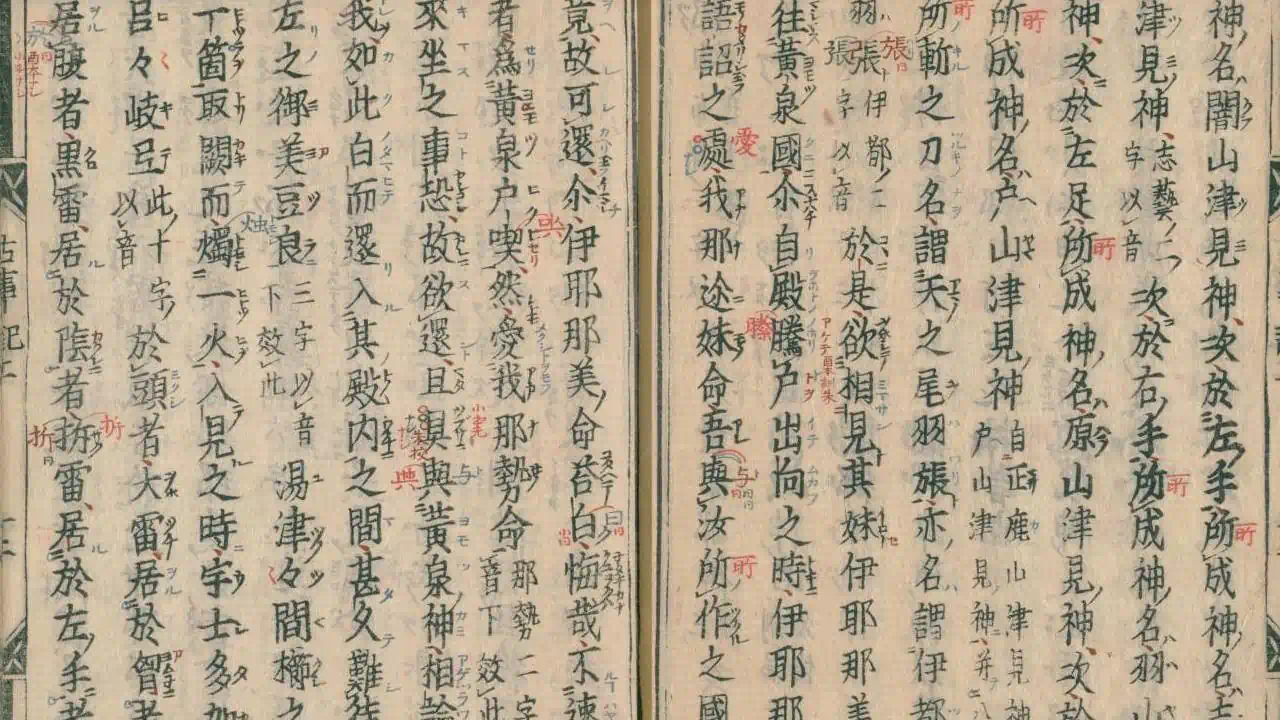

本書の特徴の一つは、古事記の「序文」を偽作とすることです。昨今(古事記偽作説も含めて)これはあまり言われなくなりましたが、あえて「偽作」とするところが大変興味深かったです。私も・・と言うと言い方が不遜ですが、私も実は「序文」については、「偽作」の疑いは未だに晴れていないと思っています。

関根氏がなぜ偽作とするかについて、簡単に一文を引用します。

第一に『古事記』序文が天武10年紀と両立しないこと、第二に序文の内容と『古事記』本文の趣旨が一致しないこと、第三に序文の示す作業内容と『古事記』本文の史料性が合致しないこと。この三点をもって筆者は『古事記』の序文が、”偽作”であると考える。

「六国史以前:日本書紀への道のり」p182-3

具体的な論証は、本書をお読みいただければ幸いです。

『古事記』本文についての見解

一方で、古事記本文の偽作説については、いわゆる「モ」のかき分け問題を始め多数の証拠から、やはり偽作とするのは無理があるとしています。所謂「原古事記」の想定も難しいとします。

筆者が考える成立過程についての結論は以下の通りです。

『古事記』本文が天皇記、すなわち蘇我系の帝紀であって七世紀後半までに成立した

「六国史以前:日本書紀への道のり」p213

具体的には、蘇我倉山田氏が、元々あった天皇記に加筆・修正し、自氏に有利な新たな帝紀を編纂したとしています。(石川麻呂ないしはその子孫が書いた蘇我系の記録とする)。

筆者は、多くの推測も重ねたことを認めた上で、この本で論じたことの要点を終盤でこうまとめています。

天皇記が蘇我系の帝紀で『古事記』にもおなじ特徴がみられること、当時において「記紀」以外にも多くの史書が存在していたこと、その環境で古人に名を借りた”偽書”が作成されていたこと、『日本書紀』の講書では史書の価値化がおこなわれていたこと、多人長と太安万侶や「弘仁私記序」「記序」に特別な関係が見出せること、そして序文の内容が本文とさまざまな意味で合致しないこと。これら全ては史料のうえで確認される。

「六国史以前:日本書紀への道のり」p230(太字筆者)

この最後の一文が、筆者の姿勢をよく表しています。その点を次に触れたいと思います。

筆者の姿勢

上記引用文の前に、著者の姿勢を示す言葉があります。

かつて「記紀」神話を徹底的に分析、批判した津田左右吉の研究にたいして、神野志隆光氏から「津田説は『古事記』がつくった様式を、資料の問題として投げかけて見ているにすぎ」ない、という批判がなされた(神野志隆光2007:177項)。誤解をおぞれずにあえて言うと、歴史学としての史書(史料)研究はそれで良いと思う。いくら無味乾燥であろうとも、ここで追求しようとしたのは『古事記』という文学の価値ではなく史書(史料)としての事実とその意味である

「六国史以前:日本書紀への道のり」p230

この問題は、178ページからの見出し「作品論と史料論」の部分で論じられます。学会の動向はよく分かりませんが、神野志氏らは、「作品論」的な立場からの批判なのでしょう。つまり、古事記を一つの作品として研究する立場です。神野志氏の場合特に、古事記を「完結した作品として、文字により統御された作品として」(日本文学2021年2月p8)考えるために、津田説への批判となったのでしょう。古事記の作品論と、さらに古層を目指す研究(著者の言う「史料論」)との違いとも言えますが、著者は後者と言えます。(国文学者と歴史学者の違いでもあるのでしょう)。

著者はその部分で次のように述べます。

『古事記』という一つの文学作品を読む行為としては前者でよいのだろうと思う。しかし、歴史学においてもっとも大切な作業は”史料批判”である。すなわち、その史料がそのまま事実を伝えているかどうか、その成り立ちまでふくめていったん疑ってかかる姿勢である。作品論にはその視点がない。ない、というよりそもそも必要ではない。文学に必要なのは物語(文章)であって史実ではない。そこに表現されている内容が事実であるかどうかということは問題にならないのである。ところが、歴史学の研究者が第一に考えるのは歴史上の事実(史実)である。この立場のちがいはとても大きい。

「六国史以前:日本書紀への道のり」p177-8(太字筆者)

これはまさに重要な視点です。引用内で勝手に太字にしてみましたが、たしかに「文学作品を読む行為」(作品論)と、「史料批判をする作業」(史料論)ではスタンスは大きく異なります。もちろん、作品論は、「史料論」一辺倒になりがちな状況から見直されるようになっているわけでしょうから、否定もできません。ただ、私の勝手な意見ですが、まず順番として、文献への歴史学的(本文批評的)アプローチ(史料論)があって、初めて作品論が成立するような気がします。

この比較と非常に良く似ているのは、キリスト教における「神学」と「リベラルな聖書学」の関係です。もちろん昨今の神学はよほど保守的で無い限り聖書学の成果をある程度認めますが、そのあり方は大きく違います。「神学」はやはりストーリーを大切にしつつ聖書を読みます。しかし、「聖書学」はやはり正典の成立過程や、写本の異同などを考証する本文批評を重要視します。(これはかなり単純化した分け方ですが)。古事記や日本書紀は宗教の聖典ではありませんが(そう考えられた歴史もあるが)、やはり多くの神話を含み精神性が存在するわけなので、非常に似た部分があると感じました。

最後に「あとがき」の筆者の言葉を引用したいと思います。

とくに『古事記』に関する記述には随所に憶測があり、これに対する批判は数多くあると思われる。本書で述べた筆者の見解はたぶん、と言うよりまちがいなく少数派である。今後は、一度立てたこの旗を降ろさずに済むように勉強を続けていきたいと思う。

「六国史以前:日本書紀への道のり」p243

本書から2年後に、「日本古代史書研究」(2022)を出版されますが、その自著解説で(おそらく本書も意識した上で)、このように述べておられます。

第1部のラスト第5章新稿では最初に『古事記』が史書であることを確認し、天皇記・国記以来の「史書」史の流れのなかに位置づけた。これが本書の2つめの特徴である。性質や内容のちがう「記紀」がほぼ同時に完成し、そのまま両立すると考えることには長らく疑問をいだいていた。『古事記』偽書説(序文偽作説)という禁断の果実に手を出した罪悪感は胸の奥底にあるが、自分が事実だと考えていることを社会にシェアできたのは良かったと思っている。

All Reviews の「日本古代史書研究」自著解説にて(https://allreviews.jp/review/5910)

まだ若い世代の研究者でいらっしゃるので、「一度立てたこの旗を降ろさずに」、引き続き新しい啓蒙書も出していただきたいと思います。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました!