毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。病気のため若干更新ペースが落ちております・・。

第19話「放たれた矢」感想

今回はとても面白い内容でした。『新楽府』を書写するシーンから始まり、道長や一条天皇の志がよく描かれていたと思います。実際は、きれい事ではないわけなので、今作で描かれる「理想主義者の道長」が、今後どのように変化(成長)して行くのかを見守りたいと思います。

そして、いよいよ不遇であった父為時が報われる時がやってきました。中国から宋人がやってきたという背景も含めてコンパクトにまとめられていました。ただ、平安時代に「伸るか反るか」はまずいのではと思いましたが。(語源は、矢の制作とか南方語など諸説あり)。

清少納言との交流や、一条天皇との「宮仕え」前の謁見などは、史実とは言えないと思われますが、上手にフィクションを取り入れている感じがしました。ただ、『新楽府』で強調されているのは、君主の心得と同時に、政治が門閥主義・貴族主義的であることへの批判でもありました。つまり、「まひろ」が言うような「平等」とは違った次元の話だということも忘れてはならないと思います。(後述)。白居易が生きた唐代の科挙はまだまだ貴族的でもありました。「まひろ」が生きた時代の宋では科挙はかなりの変化を遂げてはいたものの、結果的に士大夫層などの特権階級が形成されます。従って「まひろ」が語るほど「科挙」は理想的なものではないわけで、『新楽府』と「理想的なイメージの科挙」を安易に結びつけてしまうのも、やはり現代的過ぎるという気がしました。

最後は、道長と「中関白家」との対立が高まり、いよいよあの事件・・と言うことで、次回を楽しみにしたいと思います。

▼なお、藤原だらけの本ドラマのために、藤原家系図を作っております。ますますわからなくなる可能性もありますが、ご参考までにご覧下さい。

『新楽府』「澗底松」の話

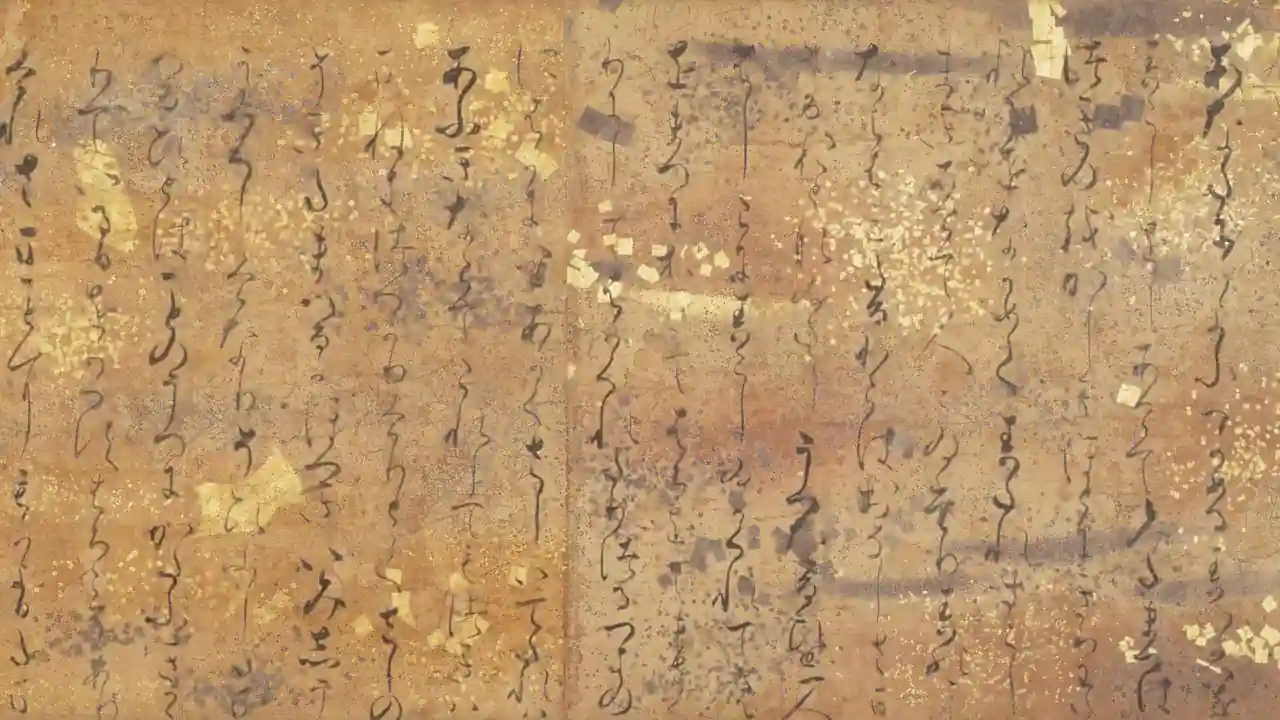

今回の話の冒頭では、『新楽府』を「まひろ」が書写している場面がありました。『新楽府』については既に何度か取り上げましたが、今回は『新楽府』の中でも「澗底松」の部分でした。前回『新楽府』に非常に興味を示していた流れからのものでしょう。

中国の魏晋南北朝から唐初にかけて、『詠松詩』1が流行しましたが、白居易の「澗底松」もそれを踏まえたものです。今回登場した白居易の「澗底松」の源泉は、唐より数百年前の西晋の左思『詠史』にあるようです。

鬱鬱澗底松 離離山上苗

左思「詠史」其二『文選』巻二十一

(書き下し:鬱々たり澗底の松、離離たり山上の苗)

この詩が載録されている「文選」の注釈者たちの解釈では、「澗底(谷底)の松」を不遇を託つ寒門出身者になぞらえ、「山上の苗」は名門貴族の子弟を指しているとのこと。これは左思が、自らの不遇を嘆いた詩と言われます。(つまり自分=松に喩えている)。

古来「松」は君子というイメージがあり、自分が優れた人材であるという意味で「松」と喩えることは多くありました。しかし、左思のように「松」が「谷底に生えている」=「不遇」と表現するのは魏晋の頃としてはかなり新しい表現だったようです。その後東晋初期には劉琨が「松」=人材という発想で詩を書いています。(劉琨『扶風歌』。「松」と建物を支える「梁」を結びつけて、人材の意とした最初とも)2。

その後唐初ごろには、優秀な人間が用いられない不遇を表現する文脈で「松」が喩えとしてよく使われるようになります。また、則天武后の時代には、科挙の「お題」に人材を「松」に喩えたものが出題されるなど、人材登用の機運が高まったことが文学の世界にも大きな影響を与えます。

その後、中唐期になると「人材=松」や「それに仮託して自分の不遇を嘆く」というイメージがさらに「進化」し、今回ドラマで登場した白居易『新楽府』・「澗底松」では、第三者的な立場から論じられるようになります。つまり、自分の不遇ではなく(白居易は左遷経験はあるけれども)、天下国家にとっての人材損失をテーマにしています。天子が政を行う際に優秀な人材を用いるべきだという視点です。以前も扱いましたが、白居易の『新楽府』は為政者に対する風刺や諫言(諷諫)を目的とした寓話集なので、ただ単に個人の不遇を嘆く以上のテーマになっているわけです。ドラマ冒頭で映っていた部分を少し引用してみます。

有松百尺大十圍 生在澗底寒且卑

『新楽府』「澗底松」。(白氏文集巻四)

澗深山險人路絕 老死不逢工度之

天子明堂欠梁木 此求彼有兩不知

・・・

高者未必賢,下者未必愚

【書き下し】

松有り百尺にして大なること十圍、澗底に生え寒にして且つ卑し

澗深く山険しくして人路絶え、老死して工の之れを度るに逢わず

天子の明堂 梁木を欠き、此れ求め、彼れ有るも両に知らず

・・・

高者未だ必ずしも賢ならず、下者未だ必ずしも愚ならず

優秀な人材を「澗底に生える松」に喩えてその不遇を描写し、天子が人材を求めてはいても見出されない齟齬を描写しています。結果として、朝廷には「梁木」つまり、国家の「梁」となる人物がいないという現状を諷諫します。ドラマ内で「まひろ」が帝の前で詠んだ部分(青下線)では、身分の上下が人材の優秀さに必ずしも比例しないことが述べられます。

白居易は、前述の左思の詠松詩や初唐期の詩人達(王勃や劉希夷など)が自らを本来は棟梁(国家の梁)たるべき「澗底の松」に喩えたことを踏まえて、この寓話を作っています。3

今回のドラマでは、道長が颯爽と政界のトップに現れる一方で、政治的には「無能」な貴公子たちが対照的に描かれました。(文化的な評価は別でしょうけれども)。そして、まさに人材登用の要である「除目」の描写もありました。その意味では「まひろ」が『新楽府』「澗底松」を書写するシーンから始まり、一条天皇との会話にその一部(上記青下線部)が登場するという描写はなかなか面白かったと思います。

ただ、前回の繰り返しになりますが、「まひろ」が、『白氏文集』収録の「新楽府」に暗いのはやはり無理がある設定かと思いました。10代前半で陶淵明や白居易等の漢籍に通じている設定だったわけなので、史実は不明ですがドラマの設定としては問題かと思います。清少納言の『枕草子』が「書は文集・文選」と言っているほど当時有名だったことを思うとなおさらそう思います。(前述の左思の詩は「文選」に収録)。

まとめ

さて、今回は特に「天邪鬼を発揮」するところはありませんでした。色々な要素をうまく配置した回だったと思います。これから朝廷の歴史も大きく動くと同時に、「まひろ」の人生も大きく変化するようです。引き続き、楽しみにしたいと思います。

- 中尾健一郎「六朝初唐の詠松詩について : 王勃と劉希夷における『澗底の松』の源流をめぐって」2003年

「詠松詩は、四句以上で構成されるものの中、基本的に詩題に『松』字を用い、かつ松を描写するもの、及び『初学記』『藝文類緊』といった類書の『松部』に収められているものとするが、『詠史』等、松を詠いつつ詩題に松字を用いないものに関しては、詩の冒頭二句中に松を詠い(柏以外の樹と対句になっているものは除く)、かつ第三句以降に松の状態、性質等の描写があるものと定義する。」 ↩︎ - 中尾健一郎(同上) ↩︎

- 中尾健一郎(同上)

「左思の詠松詩を踏まえつつ、その眼目は天子の求賢の姿勢と、在野の人材の希望とが齟齬をきたしていることを主張することにある。元和四年(八O九)、諌官である左拾遺となった白居易は、自らを松に仮託するのではなく、第三者の立場から天子に人材登用の状況を改めることを諷諫するのであるが、こうした手法が誕生する背景にあったのは、詩人が自らを棟梁たるべき松に喩える先例が初唐期に存在したことである。その意義は、決して忘れられてはならないであろう。」 ↩︎