毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。病気のため若干更新ペースが落ちております・・。

第22話「越前の出会い」感想

遂に越前の国司として赴任した為時ですが、その職務の多難さが描かれました。宴席のシーンでは、先回ご紹介した『本朝麗藻』に残る為時の漢詩「覲謁之後以詩贈大宋羌世昌」が読まれていました。(下記ご参照ください)。国司赴任の儀式「覲謁」の後という詩の説明通りの場面設定でした。(あの面々の中に羌世昌がいるということでしょうか)。

この漢詩が素晴らしいかどうかは、かなり評価が分かれる所(というより不評)ですが、日本の外交における重要なツールが漢文だったことは確かです。(中国でも高く評価された名文を残した日本人僧侶などもいる)。

朱(朱仁聡)役は、中国で活躍する矢野浩二(中国名:浩歌)さんでした。これもまたうれしい配役です。さすが流暢な中国語でした。先回、為時の中国語の考証のことを書きましたが、どうやら現代中国語(普通語)を話しているようです。このあたりは、物語なのでそこまでこだわらないということなのでしょう。

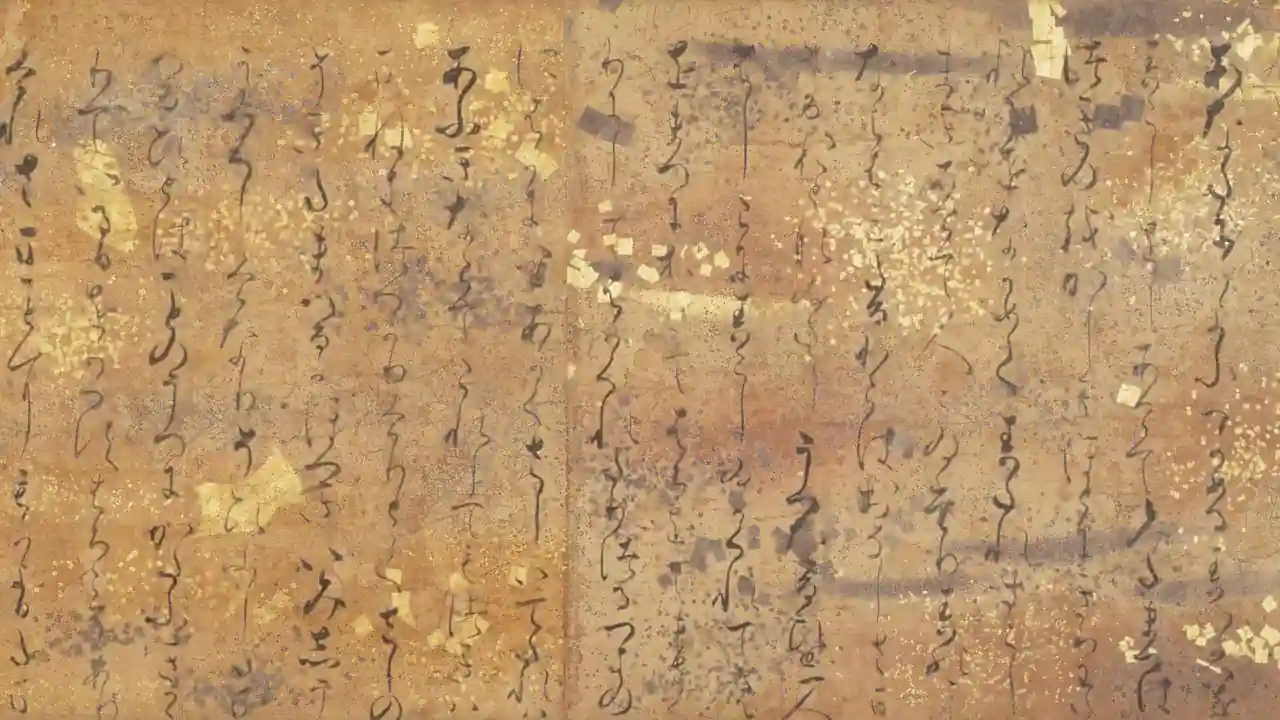

「まひろ」が和歌を書くシーンもよかったですね。

かき曇りゆふたつ浪の荒ければ浮きたる舟ぞしづ心なき

『紫式部集』22(現代語訳は、山本 淳子『紫式部ひとり語り』p.234より引用)

【大意】今にも夕立が来そうな空に、黒雲が垂れ込め稲光が閃いていた。もし荒い波がおこったら、湖に浮いているこの舟はどうなるのかしら。心細さが胸をしめつけた。

「不安」をテーマにした歌なので、ちょっとドラマのシーンにはそぐわない歌(「まひろ」の表情が非常に穏やかだったので)でしたが、旅の不安と、自らの不安を重ねた素晴らしい歌です。ただ、このシーンの吉高さんの表情はとても美しいものでした。

中央でもいろいろと変化があるようです。中宮定子の懐妊が大きな問題となっていました。剃髪した定子の動きは、当時の評価があまり好ましいものではありません。ドラマでは次週以降描かれるのだと思いますが、いったんは出家したものの直ぐに内裏に戻るなど、当時もかなり批判されています。(五月に出家し、十二月に出産している)。このあたりの動きについてドラマの歴史考証担当の倉本氏はこう解説しています。

一方、 六月二十二日の夜、一条は、長徳の変の最中の前年五月一日に出家した定子をふたたび職曹司 に遷御させた。「天下は感心しなかった。『あの宮の人々は、「中宮は出家されていない」と称している』と云うことだ。 甚だ希有の事である」という実資の批判(『小右記』)は、宮廷社会全般に共通するものだったはずである。そしてそれは、我意を張って定子を寵愛する一条にも向けられたものだったであろう。

倉本一宏『紫式部と藤原道長』 (講談社現代新書) p.81-82

文化として、「定子サロン」は高い評価を得、定子死後も語り継がれることになるわけですが、「長徳の変」に関係した彼女の行動は、政治的には負の影響があったように思います。定子の出家は多くの口実を道長側に与え、結果的に娘彰子の入内と立后が可能になってゆきます。

今回は佐々木氏の演出で、いつものように綺麗な画だったと思うのですが、ドラマの話全体はどうも「茶番」という印象が強かったです。(大変失礼ながら)。これはむしろ脚本の問題なのかもしれませんが、挿入されるエピソードが間をつないでるだけのようにも感じました。

中国語会話の問題~為時の頃

先回の感想で、為時の漢詩や中国語会話能力について書きました。あくまで素人のまとめでしたので、曖昧な感じになってしまいましたが、参考資料を検索していましたら鹿島平和研究所の研究会の報告の中に面白い記事がありました。(リンクフリーではないのでリンクは載せません)。1

筆者は言語学者の湯沢質幸氏でした。以下湯沢氏の説明を参考にまとめて見ます。

平安前期までの状況

古く律令では、大学寮に音博士が配置されました。これは漢文を中国語で発音するための教育をする専門家です。(会話ではない)。ただ、音博士の地位は低く、大学寮はあくまでも漢文作成力の養成所であり、会話能力は考慮されていなかったとのこと。そもそも、漢文の音読と通訳養成(会話)との間には大きな隔たりがあります。

ただ、そうは言っても誰か通訳してくれないと困るということで、817年に通訳養成の詔を下します。

宜しく、年三十以下の聡令の徒、入色四人、白丁六人を選び、大学寮において、漢語を学ばしむべし。

『日本紀略』

入色も白丁も最下級官人なので、「会話・通訳」となると、漢文朗読(音読)よりもさらに低く評価されていたことがわかります。(遣唐使での通訳の最高位は船長と同等だったとのこと)。この当時の貴族たちに必要なのは、正式な漢文を読み書きする能力であり、音読(会話ではない)する能力でした。

湯沢氏は9世紀ごろの「会話軽視」についてこんなエピソードを紹介しています。

会話軽視の点において、橘逸勢(?-842)のエピソードは示唆的である。逸勢は儒学の長期留学生として802年に入唐。しかし早期帰国の申請書を提出した。その理由の第一が、自身の中国語会話力不足であった。逸勢は儒学に秀でていた。解義力、作文力も持っていた。だからこそ入留学生に選ばれたのである。その彼の、空海代筆の申請書に、会話力のなさを恥じている気配は微塵もない。806年帰朝。

遣唐使として唐土を踏んでいても、会話の必要性を感じないというのが当時の上流社会の感性だったのです。また、漢籍に詳しい人物たちの一般的な様子もこのようなものでした。

善道真貞(769-845):学生の時から秀才の誉れ高く、儒学科教官や大学寮副長官、皇太子の教育係などを歴任。『春秋左氏伝』や『礼記』などの講義に抜群の力を発揮。しかし「旧来漢音を学ばず。字の四声を弁ぜず。教授に至りては惣じて世俗踳訛の音を用ふのみ」であった(『続日本後紀』)。

漢文の読み方の革命的な変化

9世紀平安時代初期以前から、漢文を直接日本語の文(読み下し文)にすること、すなわち訓読が広がっていきます。一方で、これまで行われてきた中国音での音読が廃れて行きます。現代にも伝わる、レ点などの記号と、送り仮名をふるという「名案」です。

厳密な言い方をすれば、多くの外国語の場合、まずはその言語をその発音で(黙読でも)読んだ上で、次に翻訳となりますが、漢文はその文にそのまま記号と送り仮名をふれば翻訳(直訳)できてしまうというのが特徴です。

訓読は平安中期10世紀あたりに確立し、もはや紫式部の時代には音読ではなく訓読されるものでした。たとえば「こういう詩がありましたね・・」と言って読み始める場合、あくまで「訓読」になります。文字の上では漢文そのままでも、読むのはあくまで「訓読」の時代となりました。ずっと後代、時代劇の寺子屋などで見られるシーンで、子供達は「子曰く・・」と唱和するのであって、「シ~エツ・・」(現代普通語では「ツーユエ」)とは読まないわけです。

ただ、湯沢氏が指摘しているように仏教界では音読みの伝統は今でも健在です。(これは確かにそうだと気づかされました)。朝廷は「漢音」の使用を勅命で奨励しましたが、仏教では「漢音」より古い「呉音」が保存されてきました。

もちろん全てが「訓」で読まれるわけではなく、漢語をそのまま音読みすることはしばしばあります。杜甫の『春望』であれば「山河」「草木」「烽火」「家書」「萬金」などでしょうか。当時の人たちは会話の「発音」には興味を持たなかったようですが、漢文を読み下す際の「漢語」の「発音」にはかなりこだわったようです。

為時の時代は、既に遣唐使も廃止され宋との交流も交易レベルでした。そうなると貴族層にとって、漢籍の知識や文章力は必要でも、「中国語」会話の能力はますます不要のものになりました。為時の場合も、彼の知識では会話は非常に困難だったと考えられます。逆に言えば、筆談つまり漢文は、漢字文化圏における強力なコミュニケーションツールだったのですね。

まとめ

いくつか勝手な私見をまた述べてしまいましたが、今回も話としては面白いものでした。当時の地方行政や地方官僚たちの様子(雰囲気でいいので)を、引き続き(歴史考証の上で)描写してほしいなと思いました。