毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。素人の自由研究レベルでありますので、誤りがありましたらご容赦ください。

第26話「いけにえの姫」感想

災害が続く都と、政治を放棄し始めている一条天皇の様子が描かれました。自然災害と政治については以前にも扱いました。(以下宜しければご覧下さい)。

いよいよ、彰子入内の話になりました。不自然だなあと思うのは、道長が娘の入内をいかにも望んでいないというような描き方になっていることです。まあ、話としては道長が「善人」で苦悩する方がいいのでしょうけれども、やはりそれではあまりに歴史上の人物を美化しすぎていると感じます。倫子が激しく反対するというのもなんだか不自然でした。最終的には姉の詮子が物語のバランサーとして説得し、道長たちも腹をくくって・・という話でしたが。

「まひろ」と夫宣孝との生活(通い婚?)もギクシャクしていて、見ていてあまり気持ちよいものではありませんでした。もちろん、男女の愛憎はどの時代も存在していたわけですが、「まひろ」の発想があまりに現代的なのが毎度気になります。

今週は、どうもあまり内容が響かず、見流してしまった感じです。

一番印象に残ったのは、夫婦関係においては相手に「逃げ場を作ってあげねば!」という、いとさんの言葉でした!(まさに至言。耳が痛い・・・)。

藤原実資の逸話を一つ

今回の話では、ちょうど長保の改元のシーンが描かれ、藤原実資が「長保がよい」と道長に提案していました。「左大臣様の世が長く保たれる・・」などと心にもないことを言って追従しています。もちろん、日記では鬱憤を晴らすわけですが、この時期の公卿たちの一番の不満は「定子」が引き続き宮中にいて皇子をも産みそうだ・・・ということです。実資が日記を書く場面で「入内・・ないない」と言ってはいましたが、彰子入内は朝廷の安定のためにも当時の多くの貴族たちが望んだことでした。もちろん、まだこの段階では政局がどう転ぶかはわからないので、多くの貴族は様子見という感じだったでしょう。

ここでは政治的な話はちょっと休憩しまして、この時期の実資についてちょっとだけまとめてみました。『小右記』長保元年(999年) 七月の記事にはこんな記録がありました。

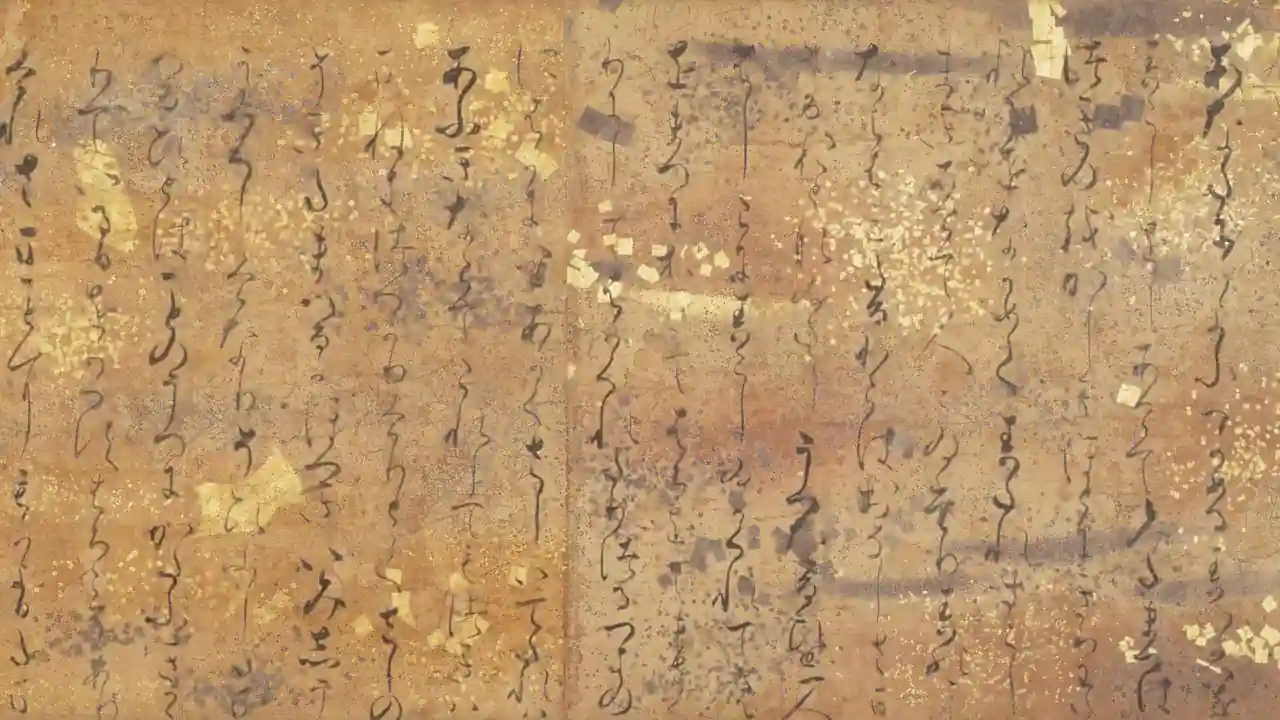

三日、癸未。払暁、禅林寺に向かふ。故女御の周忌法事の日なり。源相公・右兵衛督・右源中将、早く来たる。堂の東の妻に仮庇を接し、食を羞む<儲けしむる所。>。四品・五品、来会す。「上達部・殿上人・諸大夫、多く俗客所に在る由」と云々。早朝、先づ法服を七僧に送る<僧綱は紫の甲、凡僧は櫨の甲。>。阿弥陀浄土を図し奉り、銀字の法花経・具経等を書き奉る。紺紙、水精の軸。紫檀の筥に納む<蘇木を以て潤色す。>。未剋ばかり、鐘を打つ。諸僧、堂に入る。入礼、座に着す。申の終はり、事訖んぬ。

日文研「摂関期古記録データベース」『小右記』長保元年(999年) 七月三日条より

日記のこの部分は、まさに今回のドラマの時期の出来事です。この日(7月3日)は、実資の後妻であった婉子女王の一周忌でした。(ドラマでは真凛さんが演じてらっしゃいました)。彼女はこの前年の長徳四年(998)に亡くなっています。ただ、長徳四年の『小右記』写本は欠落しているため、彼がどんな気持ちだったのかはわかりません。彼女はまだ27才ぐらいでした。元々病気がちだったこともあったのでしょう。

以前も述べましたが、彼女は為平親王の娘で、母は源高明の娘でした。つまり、道長の側室(妾妻)である明子の姪にあたるということになります。参列者には明子の弟源相公(源俊賢)などが名を連ねています。食事会がなされ、僧侶にも贈り物がなされています。儀式の経過も実資らしく細かく記載されています。早朝に始まり、夕方申の刻に散会したようです。

婉子女王は元々花山天皇の女御でしたが、花山天皇出家によって結婚生活は終了します。有名なのは、その後、実資と藤原道信1が彼女を巡って争い、結果として実資が射止めたという逸話です。(この結婚では婉子女王への批判があった)。花山天皇出家時に彼女は15才ぐらいでしたが、その後実際に実資といつ結婚に至ったのかは諸説あるようです。16、7歳ごろの結婚であるとすれば、10年ほどの結婚生活だったということになります。(4,5年だったという説もあり)。この一周忌当時、実資は43歳でしたが、その後「北の方」としての妻は娶らなかったようです。

個人的には、せっかく「秋山版実資」がドラマ内でかなり目立つキャラなのですから、面白さだけではなく、こういった彼の人生の「地味な」というか「人情」の部分も取り上げてほしいなと思いました。

医学が現代ほど発達していない当時ですから、こういった肉親の不幸は今以上に多いものでした。特に子供が無事に成長することは、今以上に厳しい時代でした。

実資も子供を亡くす経験をしています。上記日記の記事から10年程前の永祚二年(990年。正暦元年)に、最愛の娘を亡くしているのです。当時の日記には、「申剋ばかり、小女児、入滅す。悲歎・泣血す」(『小右記』正暦元年七月十一日条)と書かれており、その悲しみの深さがわかります。彼女は僅か5歳でした。

翌日、陰陽道に詳しい藤原陳泰に葬儀について諮問したところ、「7才以下の葬送は薄葬に」との答えがあり、習慣に従い遺体に袋をかぶせた上で桶に入れ、東山に置かれるという極めて簡素な葬儀でした。(墓も作らない)。平安期にはまだ風葬や鳥葬に近い習慣が残っていたと言いますが、この少女の場合も、ほとんど「そのまま」山に置かれたことがわかります。実資は翌日娘のことが気になって仕方がなくなり、見に行かせますが、もう遺体はなくなっていました。(獣か人が悪さをしたのでしょう)。読んでいて、とても切なくなる記述です。

こういった7才以下の幼児の薄葬の習慣については他にも例があります。

例えば、白河天皇の皇子敦文親王が四歳で死去した際の例があります。故実に詳しい公卿であった源俊房は日記『水左記』の中で、(尊い身分の方である)亡くなった親王の野辺送りに、せめて僧侶を付けたりしてはどうかと諮問され際に、「七歳之中尊卑只同事也」と返答したと記録しています。つまり、7才以下の幼児の世界では大人社会の「尊卑」の観念は通用せず、すべての幼児が「同事」(同じ)なので薄葬でよい、と述べているのです。2

これは鎌倉時代になっても同じで、後鳥羽上皇の姫宮(幼児)が亡くなった時も、袋に入れてそのまま山野に遺棄された記述があります。(『仲資王記』に理由として「七歳以前無喪礼無仏事之」とある)。

なぜこのような習慣があったかについては、こんな説明がありました。

平安朝の貴族社会では、神事など諸儀礼の呪術性が強く意識され、その有効性が期待されていた。神事など諸儀礼の円滑な運営が社会的に強く要請されていたといってもよい。ところが、この時期になると、伝染性の触穢観が広まるなかで、死亡率の高い幼児の存在自体が、諸儀礼の円滑な挙行を阻害する恐れが高まってきたのである。そのため、幼児を服忌の規定から完全に除くことで、大人社会にとって必要な諸儀礼の挙行を確実なものとする必要性が生じたのである。その意味では、大人社会の安全な維持のために、幼児が大人社会から疎外されたのだといってもよい。

柴田純「『七つ前は神のうち』は本当か~日本幼児史考」

平安時代は中国の律令と儒教の影響を強く受ける一方で、日本的な信仰の影響も強い時代でした。当時の子供の死亡率は非常に高かったことと、日本的な「穢れが伝染する」という考え方が、「諸儀礼の円滑な挙行を阻害する」ようになっていたようです。つまり、貴族たちに死の穢れが起きると、政治的な儀式が滞ってしまうというのです。

平安中期の明法博士、惟宗公方は「親は幼児の喪に服さず、幼児も親の喪に服さない」という見解を述べています。これままさに、子供の穢れに影響されて政務儀式が滞ることがないようにという配慮であるようです。儒教の中国ではあり得ない考えですが、これも「穢れの伝染」という日本独特の信条があったからでしょう。

ただこれは一方で、有名なアリエスの『子どもの誕生』の如く、子供というものがある時代以降認識され始めたとも言えます。これは論じ始めるときりが無いので、以下の参考書をご覧下さい。今回主に参考にさせていただいた柴田氏の研究は非常に示唆に富んでいます。単行本にもなっていますので、お勧めです。(特に「7歳以下」という所に注目した研究)。

ちなみに、『小右記』は以下のような文庫本も出ていて読みやすいです。ただし、以下の「角川ソフィア文庫」版は、あくまで抜粋なので、全文ではないので注意が必要です。

『小右記』全文解説はこちら。(かなり高価ですが・・)。全16巻!です。

まとめ

今回は、ドラマとは直接関係ない話にだいぶ脱線いたしました。ドラマ自体はあまり特筆することは無かった気がしましたが、彰子入内で大きく物語が動きそうです。都知事選で放送が一回お休みだったこともあり更新がのんびりになってしまいましたが、お読みいただき感謝いたします。

▼藤原だらけの大河ドラマなので、藤原一族の関係図を作ってみました。さらに混乱すること必定ですが、宜しければご覧ください。

- 藤原為光の息子。藤原斉信(金田哲演じる)の兄弟。兼家の養子となっているので、道長の兄弟でもある。実資と争った当時、彼は15、6歳で、実資は30代だった。 ↩︎

- 柴田純「『七つ前は神のうち』は本当か~日本幼児史考」 ↩︎