毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。本ブログは、素人による雑多な自由研究の備忘録であり、更新もかなりのんびりしております。悪しからず。(体調不良のため、内容はかなり薄くなっております)。

第47話「物語の先に」感想

最初の倫子と「まひろ」の会話。倫子の台詞には若干違和感がありました。確かに、女性としての苦悩を表現した結果なのかもしれませんけれども、当時の価値観をもう少し反映してほしかったです。(妾になれというのに)。また、「彰子を騙していた」とか、「あなたの手のひらの上で・・」とかいうのも違和感。ドラマとしては、かなり早い時期から倫子は知っていたわけですし、「まひろ」に身の上話をさせた意味がない気がしました。(道長との付き合いが予想外に長かったということから来るいらだちなのか・・)。

全体的にあまりに現代的で、結果として倫子の度量が狭いのか(そのあとの言動が示すように)広いのかがちぐはぐでした。もっとも、脚本の大石さんも、この「二人の対決」をドラマ構成上最後まで引き延ばさなければならなかったと仰っているので、やむを得ないことなのかもしれませんが。

「ききょう」こと清少納言も登場。二人の確執も年とともに変化したよう。「ききょう」の良さが再びよく表現されたシーンでした。

道長の往生を希求する姿は、よく描かれていました。『日記』では念仏をずっと唱えていたこともわかります。以前も書きましたが、出来ればもう少し彼の信仰を描いてほしかったと思います。

最後に倫子は「まひろ」を呼びます。前述の最初のシーンについてはいろいろと勝手な文句を付けましたが、このシーンは非常に印象的でした。彼女の複雑さや道長への思いをよく表したシーンでした。しかし(結局余計なことを言いますが)・・頭を下げる倫子に対して「まひろ」が何も言わず、頭を下げ返すでもない無言の時間が続くのは違和感がありました。(返答に迷っているのでもなく、倫子への不快感があるわけでもない様子なのでなおさら)。

道長との最期の数日を送る二人のシーンは純粋に感動的でした。史実の記録ではかなり激しく苦しい最期だったようですが、物語としては美しい描写でした。(ただ、「まひろ」が述べた「戦のない治世」という表現はかなり無理がある褒め言葉)。「おとぎ話」を何日かに分けて紡いでゆく構成も良かったです。

道長が述べた「生きることはもうよい」という気持ちは、私も「少し」わかります。体が病気で思うようにゆかなくなるとそう考えてしまうこともあります。ましてや死が近く苦しさも増せばなおさらでしょう。生きているうちに何をするかを考えさせられました。

それから、大切なことですけれども、道長の死と同じ日に行成も亡くなっています。(大事なので赤字にしました・・)。厠へ逝く際に転倒して寝たきりになっていたとも言われます。脳卒中でしょうか。ただ、道長と同日であることから、行成の死は当時霞んでしまいます。(家人が頼通に報告するも取り合ってもらえなかったらしい)。ドラマでは、彼の死を忘れずにしっかりと描いてくれてよかったです。

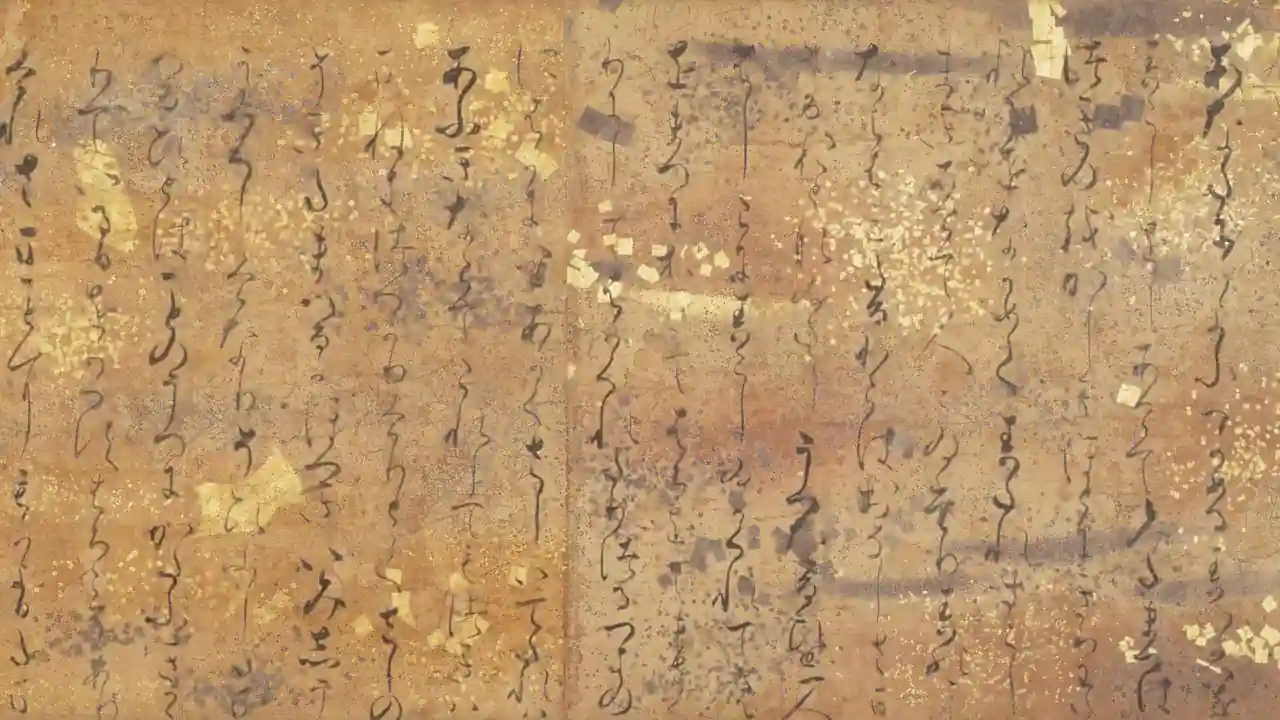

この後も長生きする実資が日記を書いていました。映像に映っていたのは、『小右記』の万寿四年(1027年)十二月四日条の最後の部分でした。

夜半ばかり、中将、示し送りて云はく、「禅室(※道長)、入滅す<六十二。>。又、按察大納言行成卿、俄かに薨ず<五十六。>」と。

『小右記』の万寿四年(1027年)十二月四日条(摂関期古記録データベースによる書き下し)

あまり涙を見せない実資が泣いたのは印象的でした。

その後、藤原公任と斉信とのシーンはなかなか良かったです。二人の歌は『栄花物語』に納められていますが、この時公任は62歳(斉信は一つ下)。道長と同じ歳です。この歌は、道長と行成の死去を聞いた際に二人が詠んだものと言われます。

この事どもをきゝ給て、長谷の入道(藤原公任)の御もとより、中宮大夫(藤原斉信)に聞え給ける、

「見し人のなくなりゆくを聞くまゝにいとゞ深山ぞ寂しかりける」

(知己であった道長や行成が逝ったと聞き、一人長谷の山奥に隠棲している自分はつくづく寂しいと思う)中宮大夫御返し、

『栄花物語』巻三十「つるのはやし」(歌の訳は適当です・・)。

「消え残るかしらの雪を払ひつゝ寂しき山を思ひやる哉」

(友らは逝き、雪の如く白髪となった自分が生き残ってしまって都はほんとうに寂しい。山奥に隠棲する君はどうしているだろうか)

となん聞え給ける

源俊賢も道長の直前になくなっていますので、残された二人は本当に寂しかったのでしょう。

でも、最後の終わり方は賛否が分かれそうです。私は・・・やはりちょっと雅でないと思いました。まあ、確かに「嵐が来る」わけですが、それを紫式部が察知して(予言して)述べるかと言われると、彼女らしくはないと思います。あの台詞も終わり方も、既視感がかなり強いものでした。

最終回としては、かなり駆け足でした。一気にまとめたという感じ。それでも、ある程度のプロットを無事回収して終わったと思います。主人公の死を描かなかったのはとても良かったと思います。(そもそも紫式部の生没年はわからないですし)。

まとめとしてドラマ全体の感想を

最後に全体を少し振り返ってみたいと思います。「恋愛物」という視点から言えば、大石さんの脚本は成功だったと思います。ただ一方で「歴史物」という視点からいうと、(勝手な私見ですが)評価できない作品でした。(『利家とまつ』は結構よかったと思っています)。もちろん、様々な分野の専門家の考証もあり、演出を初めとした制作スタッフが協力して作り上げるものですから、全てが脚本の問題ではありませんが、どうしても違和感がある作品でした。

それでも、「まひろ」と道長を中心に最後まで描かれたこの作品を見終わって思うのは、まさに『光る君へ』(なにより「へ」である点)という題こそふさわしい物語だったなということです。

また、「源氏物語自体はドラマとして描かない」(文章としては登場するが)という制作スタンスが貫かれたのも素晴らしいことだったと思います。

全体的に穏やかで、なにより平安文化をうまく取り入れたドラマでした。(後半ちょっと文化が薄くなったが)。雰囲気が軽くなりすぎず、難しくなりすぎないというところも良かったです。

NHKの特集サイトに大石さんのドラマの振り返りインタビューが載っていました。彼女の「この窮屈な時代に、千年前のプリミティブな人間のパワーを感じていただきたいと思って書きました」という言葉は、確かにその通りだと思いましたし、その意味ではこの作品は成功だったと思います。

音楽は劇伴としては微妙でした。(聞いたことがあるような曲が多かったこともある)。印象的な曲もありましたが、場違いなものもありました。このあたりは作曲家だけではなく、演出の問題でもあるのでしょうけれども、しっくりきませんでした。この点で比較してしまうのは、2012年の大河『平清盛』の劇伴です。個人的には作品としても音楽としても大好きな大河です。(視聴率は悪かったですが)。吉松隆さんの「タルカス」はプログレなのに平安時代にぴったりでした。このあたりは好みの問題もありますから、これ以上は申しません。

出演陣の中で個人的に最も印象に残っているのは、実資を演じた秋山さんです。最初はどうかなと思いましたが、好演でした。ただ、残念なのは「まひろ」との絡みが少なかったことです。監修の倉本氏も主張している「取り次ぎ女房」=紫式部説をもう少しドラマにも反映してほしかったのです。紫式部自身、実資を高く評価していたようなので残念でした。

いろいろ申しましたが、印象深い大河の一つとなりました。主演の吉高さんを始め、出演された皆様、脚本・制作スタッフの方達の努力に深い敬意を表して終わりたいと思います。

次回作は、健康の問題もあり不定期な感想に留めたいと思っています。(でも楽しみです)。