この記事は2023年に他ブログで書いた記事の引越版です。転載にあたって分割・加筆修正しております。

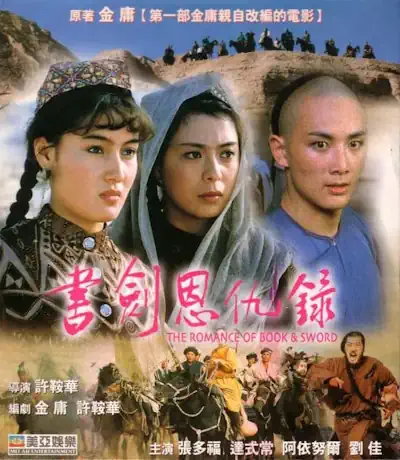

金庸の映像化作品はこれまでもたくさんあるのですが、その中のお気に入り「書剣恩仇録」(邦題:清朝皇帝)」(1987)の思い出を少し。

日本公開は89年。邦題は「清朝皇帝」がメジャーですが、LDなどでは「風と興亡」という題のものもあります。 上掲のAmazonで販売されていた(今は取り扱いなし)「レンタル落ち」の題は珍しく原題+副題でした。なぜ、多くが原題ではなく、「清朝皇帝」なのかといえば、やはり「西太后」「火龍」などのイメージがあり促販に有利と考えたからなのでしょう。

ちなみに、原作については以下の記事をご参照ください。

作品背景

本作は中国・香港合作で、二部構成の大作です。それぞれに原題がついていますが、大陸版は「江南書剣情」「戈壁恩仇録」で、香港版は、「書剣恩仇録」「香香公主」です。英題はそれぞれ”The Romance of Book & Sword”、”Princess Fragrance”。大陸版で「書剣恩仇録」の名前が使えなかったのは、政治的理由があるのかもしれません。当時金庸の作品は、大陸では正式出版されておらず、台湾と香港でのみ出版されていました。(台湾でも一時発禁だった)。大陸では90年代に入ってからの出版になります。(もちろん実際は、それ以前から読まれていた)。

今作は珍しく金庸自身が脚本に参加した作品です。当初は名監督李翰祥、主演鄭少秋(アダム・チェン)の予定だったらしいですが、実現しませんでした。それで、武侠映画で有名な胡金銓(キン・フー)監督の弟子許鞍華(アン・ホイ)監督がメガホンを取ることになりました。(彼女は後に胡金銓降板事件があった「笑傲江湖」にも参加)。そもそもこの人選は、金庸が大ファンだった女優でプロデューサーの夏夢つながりでもあったようです。

武術指導は(当時売り出し中の)程小東。程小東の殺陣の特徴は、華麗で舞うようなアクションで、この時もその点が評価されての人選だったようです。ただ、この作品の武術指導について、程小東を記載した資料が非常に少ないのです。(エンドロールでも確認できず)。しかし、脚本家の方が証言しているので、彼が参加していたことは事実のようです。(程小東は六和塔のシーンで骨折したらしい)。1 なお、アクション時の細かいカット割りなどには、胡金銓の影響が出ている気もします。

当時は改革開放路線もあって、中国と香港の合作映画も作り始められていました。前述の李翰祥も「西太后」(邦題)シリーズなどを作りましたし、有名な「少林寺」シリーズも合作で映画化されていました。

ただ一方で、政治的には難しい部分があり、香港の映画関係者が中国映画に出たり制作に関係したりすると、台湾でブラックリスト入りするというようなこともあったようです。

その影響がクレジットにも表れています。例えば、撮影監督は「西木小二」という人ですが、日本人ではありません。これは実は著名な香港の撮影監督である黄仲標の偽名です。編集の「秋木凉」も(本名は情報が混乱しているが鄒長根とも)香港の方です。これも政治的な配慮によるもののようです。実名で「西太后」系の映画に出ていた梁家輝(レオン・カーフェイ)などは、台湾から制裁を受けることになりました。

なので、前述の程小東の名前がエンドロールに直接出てこないのもこの関係があるのかもしれません。(武術指導としてクレジットされているのは、呉堅強ですが、これは武術家の呉堅強のことなのか、程小東の仮名なのかは不明。少林寺に出ていた胡堅強との説明もあり)。したがって、この映画のスタッフクレジットについてはかなり混乱が見られることも付言いたします。

感想

この映画の特徴は、やはり現地ロケによる広大な中国本土の風景でしょうか。また、人民解放軍などを総動員しての壮大な戦争シーンや空撮なども魅力でしょう。紫禁城からゴビ砂漠まで、かなり過酷なロケだったようです。

その一方で、脚本の郭風岐氏も心残りと言っているように、全体的な画が暗すぎるという欠点はあります。もちろん、それが結局この映画の味にもなりました。あとはとにかく音声が悪いというのもあります。これは映画、テレビ(日本で放送された)、ビデオ(CD)などどれも音が割れていたりするので、マスターの問題なのでしょう。あと、劇伴がないシーンがかなり多く、現在の映画などになれていると違和感があるかもしれません。(昔の日本映画などもそうだった気がしますが)。

この映画は実際の興行収入という点では、失敗でした。映画が上下二部構成というのも影響したようですし、後述しますが(乾隆帝役の達式常以外)ほとんど無名の役者を使ったこともあるのでしょう。(この映画で有名になった人は多数いる)。

評価という意味では、陳家洛の恋愛事情と両輪をなすプロットである余魚同と李沅芷の話をすべてカットしたこともかなり不評でした。しかし、話が元々長いわけなので、この編集は英断だったと思います。

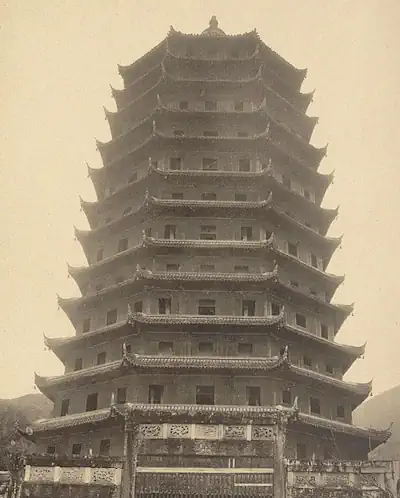

ただし、李沅芷の父李可秀は、乾隆帝に忠実な漢人官僚としてしっかり登場しています。演じた張学浩は京劇「張派」張君秋の四男で「武生」として武術も達者な役者でした。(この作品の後京劇研究方面でも活躍)。彼の見せ場とも言える「六和塔」の場面はとても好きなシーンです。(彼自身のアクションはありませんが)この場面のアクションは素晴らしく、文泰来の拳術や陳家洛の剣術など見せ場が多かったです。現在の六和塔は、南宋に再建された中核部分に1900年に木造外壁を増築したもののようです。この映画以後にも改修を加えて保存が進められています。

昔フェリーに乗っていて、船内のテレビを見ていた人達の会話が聞こえてきました。「なんだか京劇みたいで、おもしろくないね」という感じの話でした。わたしは船に弱いため、横になっていたのですが、トイレに行くときに何気なくテレビを眺めると「清朝皇帝」(書剣恩仇録)でした。こんなところでお目にかかるとは思いませんでしたが、うれしくもあり、(乗客の方の感想に)悲しくもありでした。

でも、この意見は一概に間違ってはいないとも言えます。前述の様に、李可秀役の張学浩は京劇役者ですし、張召重役の武春生も京劇役者です。その意味では京劇色が強いとも言えます。しかし、中国アクション映画の基礎には京劇などの伝統芸能があるわけですから、本作は有名アクション俳優がいないとはいえ、殺陣の基礎はしっかりした作品とも言えます。

2025年追記:武春生氏が自伝を出しておられたので、貼っておきます・・。

こういった多くの(テレビ的には)無名の役者たちが多く参集した映画という意味では大変意味がある作品だと思います。また、この映画が大陸側の映画業界に与えた影響も大きかったと言われますから、やはりもっと注目されるべき映画だといえましょう。

まとめ

私個人としては、「少林寺」を見た時のショックも大きいものでしたが、本作を見た時の強烈な印象も忘れません。「西太后」などの歴史スペクタクル映画とも違い、物語と華麗な武術で勝負する武侠映画との出会いでした。そしてこれが金庸武侠小説との最初の出会いでもありました。

一部記憶が不正確だったり、思い出補正がかかっている部分もあるので、そのあたりはご容赦いただければ幸いです。

長文、お読みいただき、感謝いたします。

- 以上はプロデュースや脚本に携わった郭鳳岐の証言による。 ↩︎