鄭和の前半生

鄭和は明初の宦官で、永楽帝の命を受け大艦隊を率いて「西洋下り」をしたことで有名です。(「西洋」とはインドシナ半島からインド洋あたりを指す)。本考は、鄭和個人の人生を中心にまとめており、「西洋下り」の航海そのものについては詳しくまとめておりませんので、始めにお断りしておきます。

彼はどんな人物だったのでしょうか。明史の記録は以下のように始まります。

鄭和雲南人世所謂三保太監者也。初事燕王於藩邸從起兵有功。累擢太監成祖疑惠帝亡海外欲蹤跡之、且欲耀兵異域示中國富強。永楽三年六月命和及其儕王景弘等通使西洋。

明史 卷三百四 列傳第百九十二 宦官一

鄭和は雲南の人で、世に謂う所の三保太監である。初め燕王(永楽帝)に藩邸で仕え、(燕王が)兵を起こした際(靖難の変)に功があって、さらに太監に抜擢された。成祖(永楽帝)は惠帝(建文帝)が海外に落ち延びたのではと疑って、それを追跡させようとすると同時に、兵を異域に耀かせて中国の富強を示そうとした。永楽三年(1405年)六月、鄭和及びその同輩の王景弘等に命じて西洋に使節として派遣した。(私訳は適当です・・)

このあとの部分で二万を越える軍勢を率いて航海を行ったことが述べられますが、情報としては十分なものではありません。

この「列伝」から鄭和個人についてわかるのは、鄭和が雲南出身で、永楽帝の腹心だったということです。彼は靖難の変(二代建文帝への反乱)において活躍したために重く用いられたことがわかります。大艦隊を「西洋」に送り出した理由については諸説ありますが、上記「明史」の挙げる理由の一つは、(義経伝説のように)自分が滅ぼした建文帝が生きているかもしれないという噂の真相を探るためでした。同時に、国威を「西洋」諸国に発揚し、朝貢を促す目的もありました。(実際はこちらの方がメインでしょうか)。

明は海禁策を国初からとっており、基本的に朝貢貿易というスタイルでの国家独占貿易でした。初代洪武帝はその基本姿勢から保守的で、国初に朝貢を促したわりに洪武帝末期にはかなり縮小させています。その反動か、第二代の建文帝から帝位を簒奪した三代永楽帝は拡張政策を採ります。同時に、鄭和の大船団を送るなど朝貢を周辺国に促したのです。

「故馬公墓誌銘」が語るもの

彼の出自については、上記「明史」に「雲南の人」とありました。彼についてのさらに貴重な資料は、「故馬公墓誌銘」にあります。この碑文は清末の1894年に発見されました。

原文:

公字哈只,姓馬氏。世為雲南昆陽州人。祖拜顏,妣馬氏。父哈只,母溫氏。公生而魁岸奇偉,風裁凜凜可畏,不肯枉己附人。人有過,輒面斥無隱。性尤好善,遇貧困及鰥寡無依者,恆保護賙給,未嘗有倦容,以故鄉黨靡不稱公為長者。娶溫氏,有婦德。子男二人,長文銘,次和,女四人。和自幼有材志,事今天子,賜姓鄭,為內官監太監。公勤明敏,謙恭謹密,不避勞勩,縉紳咸稱譽焉。嗚呼 觀其子而公之積累于平日,與義方之訓可見矣。公生於甲申年十二月初九日,卒於洪武壬戍七月初三日,享年三十九歲。長子文銘奉柩安厝於寶山鄉和代村之原,禮也。銘曰:

身處乎邊陲而服禮儀之習,分安乎民庶而存惠澤之施,宜其餘慶深長,而有子光顯於當時也

旹(時)永樂三年端陽日資善大夫禮部尚書兼左春坊大學士李至剛撰。附碑陰鄭和題記:

馬氏第二子鄭和,奉命於永樂九年十一月二十二日到於祖宗墳塋,祭掃追薦。至閏十二月吉日迴還記耳。和訳:

公(和の父)の字は哈只で姓は馬氏。代々雲南の昆陽州の人であった。その祖父は拜顏、祖母は馬氏、父も哈只、母は溫氏であった。公は体格は立派で、風采は凜々として威厳があり、己をまげてまでして人に迎合することはなく、人に過ちがあれば面と向かって叱責した。その性格は善良で、貧しい人や身寄りの無い者には常に保護し援助し、飽きることがなかった。そのために郷里の人々の中で、公を長者だと称えない者はいなかった。妻とした溫氏には、婦女としての徳が備わり、二人の息子を得た。長男を文銘、次男を和といい、娘は四人いた。和は幼い時から才と志を持ち、今の天子に仕えて、姓として「鄭」を賜り、內官監(土木建築を司る)の太監(長官)となった。公は勤勉で明敏、謙虚で注意深く、疲れを避けず、地元の紳士達は皆賞賛した。ああ、その子を見ると、公が平素から積み重ねた徳義の教訓を知ることができる。公は甲申年十二月初九日(1345年1月12日)に生まれ、洪武壬戍七月初三日(1382年8月12日)に死去、享年三十九歲であった。長男の文銘は棺を寶山郷和代村の原に安置したが、これは礼にかなっている。文銘が言うには:

「父の身は辺境の地にあったとしても、礼儀の風習に服し、庶民に甘んじていても、恩恵の施しする心を持っていた。その子孫にまで及ぶ恩沢は深く、この栄誉は父の時代からあったものなのだ」

時に永楽三年端陽の日(1405年6月1日)資善大夫礼部尚書兼左春坊大学士李至剛がこの文章を書いた。裏面の鄭和による題記:

「故馬公墓誌銘」(参考文献によって文字の異同があるため、碑文写真の文字を優先しています)。和訳は1 を参考にし若干修正。

(鄭和が永楽9年に墓参祭祀のため50日ほど里帰りしたことが書かれている。)

この碑文は、作成依頼をした永楽3年(1405)の直ぐ後か、裏面の「題記」にある永楽9年(1411)の鄭和が里帰りした際のいずれかであると言われます。上田信氏は、石碑裏面の「題記」末尾に鄭和が「記すのみ(記耳)」と書いていることから、鄭和の里帰り時点で石碑自体は既に存在していて、裏面に題記「だけ」追加したとしています。また、里帰りをした永楽9年には、揮毫した李至剛が下獄し失脚しているため、9年の時点でわざわざ失脚した李至剛の名前を刻むとは思えないことも挙げています。従って永楽3年説を採っています。2これは確かに理にかなった説明だと思われます。

鄭和の父について「字は哈只、姓馬氏」とあります。哈只とは、イスラム教でメッカ巡礼を果たした人を言う言葉であり、馬姓もムスリムに多いものです。このことは、鄭和がムスリムの家庭に生まれたことをはっきりと示しています。元朝支配下の雲南には大勢のムスリムが居住しており、国際色豊かな土地だったのです。

父親が、雲南においてムスリムであったことは、歴史的にも説明がつきます。鄭和が生まれたのは元明交代期であり、雲南にはまだ元の残存勢力である梁王国が存在していました。梁王国は、フビライの第五子を国王に封じたのが始まりです。

鄭和は1371年(洪武4年)の生まれです。ですから、雲南にはまだ元の梁王国が残存しており、その後、1381年(洪武14年)に明は雲南討伐を決定し派兵します。梁軍は敗れて、1382年(洪武15年)1月には、梁王バツァラワルミ(把匝剌瓦児密)が自害して梁王国が滅亡します。1390年には正式に雲南布政司がおかれ、明の支配下に入ります。

彼はまさに激動の時代に生まれた人でした。そしてそれ以上に彼の父親の人生は波乱に満ちたものだったでしょう。父馬哈只の死亡は洪武15年であり、梁王国滅亡の年です。死因はわかりませんが、30代での死や父親の家系が元と強い結びつきがあると思われることから、病死と言うよりも戦乱による死亡と考えるのが自然かもしれません。バツァラワルミは善政を敷いていたと言われますので、父馬哈只も元と梁王に忠節を誓って抵抗したとも考えられます。この戦争は泥沼化し、のべ150万以上の兵が明全国から送られたことがわかっています。3 上記碑文で、父の詳しい死因が書かれないのも、元に忠節を尽くした結果の死と考えれば、(明代に公にできないデリケートな部分であるので)納得がいきます。

そんな戦乱の中、馬和のちの鄭和少年は10歳で捕虜となって去勢され、洪武帝の四男朱棣に献上されます。呉晗(「海瑞罷官」で有名な)はこのあたりの事情をこう推測しています。

明初、各地に派遣された諸将は、捕虜の少年を去勢して、雑役に使う風習があったそうです。南京に凱旋した将軍たちは、戦利品を皇帝や皇族に献上します。捕虜も一種の戦利品でした。去勢した少年も、このようにして献上されたことでしょう。皇族に献上するには、美しくて利発な少年をえらばねばなりません。眉目秀麗の鄭和少年は、凱旋将軍から皇帝の第四子朱棣に献上されたとおもわれます。

呉晗「十六世紀前の中国と南洋」(邦訳は陳舜臣「中国の歴史6」p40)

ちなみに、この「故馬公墓誌銘」が建てられた理由として、上田信氏は、碑文の冒頭で父親の「名」が書かれていないことに注目し、こう述べています。

ムスリムと協調しなければ、成功がおぼつかない遠征への布石として石碑が立てられたのである。そして、和をハッジというメッカ巡礼経験者の孫・息子であることを認定することが、碑文が立てられた意図であった。そのために、父の本名は必要がなかったのである。南シナ海とインド洋への遠征は、「鄭和」(明朝皇帝が与えた名前)のもとでおこなわれたのではなく、「哈只の孫・息子」である和の名前で行われたプロジェクトであった。

上田信「一五世紀前半におけるムスリムの海と中国 : いわゆる鄭和下西洋をめぐって」2014

もちろん、「必要がなかった」とまで言い切れるのか若干疑問はありますが、艦隊が極めてイスラム色が強いことを考えても、雲南のイスラム勢力の協力は重要だという点は納得できます。

この説を補強するのは、上記「故馬公墓誌銘」を揮毫した礼部尚書の李至剛と鄭和の関係です。李至剛は、永楽帝の信任篤い高官でしたが、彼はかなり保守的な人物でした。おそらく鄭和の遠征自体にも本心では反対だったでしょう。そもそも永楽帝肝いりの計画でしたから、面と向かって反対できた人は少なかったのも当然です。したがって、この背景を考えただけでも、「二人の友情で書いてもらった」ということではないだろうと思われます。

外交担当の礼部の高官である李至剛を「巻き込んだ」のは、このプロジェクトが宦官を使った帝室内部のプライベートなものではないことを朝廷内に示し、遠征計画が円滑に進むことを意図したということだと思われます。4 もちろん、このあたりの議論はつきませんが、鄭和の巨大プロジェクトには、ムスリム達の協力や朝廷の官僚たちの協力が欠かせなかったのは事実でしょう。そして、鄭和の特異な生い立ちがなければ、この計画も成功しなかったことと思います。

現在では、「鄭和」の出自も政治的に利用されており、中国の「一帯一路」計画や、国内ムスリム対応などで度々喧伝されるようになりました。5 また、「国民の英雄」として過剰に理想化された姿も見られ、若干残念な気もします。(もちろん、鄭和の遠征自体、明朝の一大政治宣伝プロジェクトだったわけですが)。

また、この碑文への評価も様々です。この碑文から分かるのはあくまで彼の父親までがムスリムだったということであり、彼自身の信仰については確定できません。彼がムスリムとして育ったのは確かですが、その後朝廷の宦官になったことで信仰の自由は当然抑制されたでしょうし、仏教との関わりを示す記録もあったりして引き続き論争はあります。また、彼をあくまで「漢民族の英雄」として捕らえたい人達は、この碑文そのものの真贋を問題にし、贋作論を展開しているケースもあります。ただ、やはり基本的には重要な史料として尊重すべきものでしょう。

「天妃霊応之記碑」が残した記録

1930年に福建省長楽県南山(三峰塔寺)で、石碑が出土します。高さ160センチあまりと言いますから、さほど巨大なものではありませんが、その石碑の題は「天妃霊応之記碑」というものでした。「天妃」とは、航海の女神「媽祖」のことで、そこには千文字以上にわたって碑文が刻まれていました。これこそ、鄭和が航海の安全を祈願して宣徳六年(1431年)に建てたものでした。

この碑文が見つかった長楽は、鄭和艦隊が出発前に駐屯した港湾都市で、碑文を立てた際の航海は鄭和最後の航海(第七回)でした。現在長楽には三峰寺塔(聖寿宝塔)のみ現存し、早くに荒廃した寺院跡は「鄭和公園」になっています。

媽祖信仰

碑文の内容に入る前に、「媽祖」信仰について簡単に触れておきたいと思います。「媽祖」を広辞苑で引きますと「中国南部の沿海地域を中心に民間で信仰される女性神。航海安全や安産の神とされ、媽祖廟に祀られる。天妃。天后。天后娘娘。」とあります。

Wikipediaを見てみるとこんな風に解説されています。

媽祖は宋代に実在した官吏の娘、黙娘が神となったものであるとされている。黙娘は建隆元年(960年)、興化軍莆田県湄州島の都巡林愿の六女として生まれた。幼少の頃から才気煥発で信仰心も篤かったが、16歳の頃に神通力を得て村人の病を治すなどの奇跡を起こし「通賢霊女」と呼ばれ崇められた。しかし28歳の時に父が海難に遭い行方知れずとなる。これに悲嘆した黙娘は旅立ち、その後、峨嵋山の山頂で仙人に誘われ神となったという伝承が伝わっている。

Wikipediaより

ただ、起源についてはきわめて色々な説があり、これという定説はありません。

媽祖信仰についての最も古い直接の記録は南宋の紹興年間のもので6「通天神女」という女神として出てくるようです。そこでは、姓は林で湄州の人、巫祝(呪術師)で人の禍福を予知でき、その死後に祭られるようになったと記録されています。(そのため中国福建省の湄洲島にある媽祖祖廟が元祖と言われる)。

ただ、これも多くの伝承の一つで、出身地、生没年(金末から北宋)も多様です。ただ、遡ると航海安全の女神というより、地方神として多様な分野であがめられたようです。その後、水や航海などと関係づけられ伝承が膨らんでゆくようになります。

明代には沿岸各地で信仰が広がって行きますが、その一方で信仰対象そのものの「競争」も激しくなります。いわば「競合する」神の存在や、村落の没落・存廃などが各地の宗教の勢力にも大きな影響を与えることになります。「媽祖」発祥の地とされる莆田では、郷紳(地元有力者)たちのうち「林」姓の人達が自らの系図に「媽祖」を取り込もうとしたり、媽祖の生年をはじめとする伝記が乱立するなど混乱が続きます。そういった中で17世紀に「天妃顕聖録」という伝記が登場し、生まれ育ちから始まる説話の形になります。さらにその後様々な伝承が加えられるようになりました。7

冒頭画像の媽祖は中国広州市にある南沙天后宮のもので、広がっていった「媽祖」信仰を示すものです。多くの歴史的な建物が文革期に破壊されたため、再建されたものが多いようですが、今では周辺諸国にもその信仰は広がっています。(最近ではこれもまた政治利用されているようですが)。

日本にも「媽祖廟」があります。中華街のものが有名ですが、歴史的には沖縄や九州への流入が早く、東日本では徳川光圀が常陸に「天妃社」を建立したことが始まりとされます。

「天妃霊応之記碑」

閑話休題。

前述の通りこの碑は、第七次航海にあたって航海の無事を祈って立てられたものです。このまとめでは、鄭和個人についての考察を中心にしているため、その航海や航路については触れる余裕がありませんが、この碑は彼の過去六回の航海日程や範囲を知ることができる貴重な史料です。

この第七次航海は、約十年ぶりのものでした。永楽帝の跡を継いだ洪熙帝は、父の拡張制作を中止したため、鄭和の航海も中止されました。洪熙帝は1年ほどで亡くなりますが、その次の宣徳帝は拡張しすぎた国境線の一部を後退させる一方で、再度鄭和の西洋派遣を実施するなどバランス政策を採りました。そのため、暫くぶりの鄭和の出番となったわけです。とはいえ、鄭和はもう60代でした。

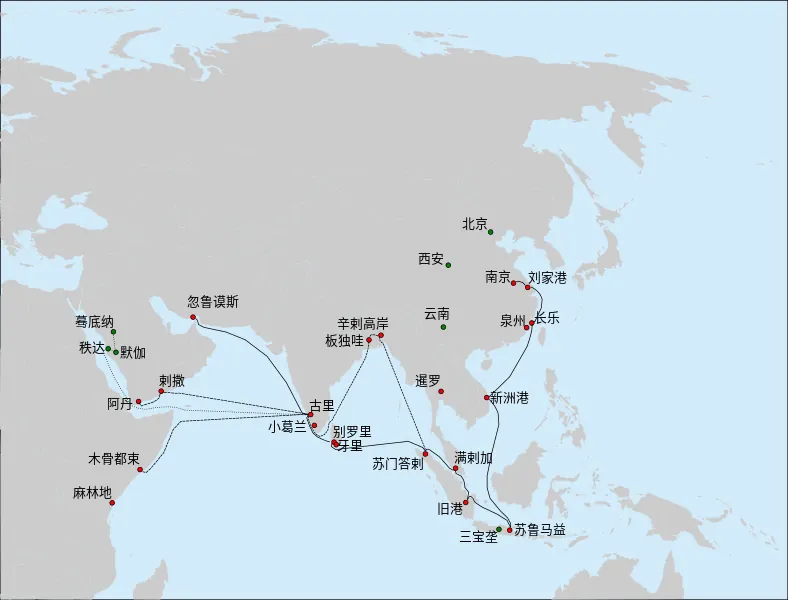

以下に図を引用しましたが、大艦隊のため、劉家港(下記図参照)を出た後、長楽に一度集結してから出航しています。補給や人員の乗船など様々な手続きがあり、大変だったことでしょう。(風待ちも含めて)。

Created By Vmenkov (translated by Buernia) Wikipedia

「天妃霊応之記碑」は以下のように始まります。

皇明混一海宇,超三代而軼漢唐,際天極地,罔不臣妾。其西域之西,迤北之北,固遠矣。而程途可計。若海外諸番,實爲遐壤,皆捧琛執贄,重譯來朝。皇上嘉其忠誠,命和等統率官校旗軍數萬人,乘巨舶百餘艘,齎幣往賚之;所以宣德化而柔遠人也。自永樂三年,奉使西洋,迨今七次,所歷番國,由占城國、爪哇國、三佛齊國、暹羅國,直踰南天竺錫蘭山國、古里國、柯枝國,抵於西域忽魯謨斯國、阿丹國、木骨都束國,大小凡三十餘國,涉滄溟十萬餘里。

「天妃霊応之記碑」(和訳は「上田信2014」を用い、一部筆者が怪しい私訳で補った)

大明皇朝が天下を統一した。その功業は夏・商・周の三代や漢・唐の両朝を凌駕し、遠く天辺地際に及び、進化として我が王朝に帰順しないものはなかった。西域の果て、北の果てほど遠くても、その程は計り知ることができる。しかし、なんじら海外諸蕃(中国文明が及ばない国)は、(はるか)遠い僻地から、その使者は珍宝を捧げ礼物を携え、通訳を通して来訪して朝貢してきた。皇帝陛下はその忠誠心を喜び、和に銘じて数万の官吏・軍官・兵卒を統率させ、百余艘の巨艦に乗り、財宝を形態させて(蕃国に)下賜させ、朝廷の隠匿を宣揚して教化し、遠方の人民を安んじようとした。永楽三年に命を奉じて西洋に遣いすること、今に至るまで七回を数える。歴訪した蕃国は占城国(チャンパ)・爪哇国(ジャワ)・三仏斉国(パレンバン)・暹羅国(アユタヤ)から南天竺(インド南部)・錫蘭山国(スリランカ)・古里国(カリカット)・柯枝国(コーチン)に直行して、さらに西域の忽魯謨斯国(ホルムズ)・阿丹国(アデン)・木骨都束国(モガディシュ),大小凡三十余国になり、遠く海洋を重ねて航行すること、十万余里に及んだ。

この航海がおそらく最期になることは、年齢的にも鄭和は考えていたことと思います。朝廷の方針も保守化しており、このような大規模な航海自体不可能になることを予想していたのかもしれません。またこの後、鄭和の航海についての記述の多くは意図的に失われることになりますが、そのことを予感するかのように詳細な記述が残されています。その結果、鄭和の航海の実態を知る上での重要な史料の一つになっています。

碑文に細かく記載されている、寄港地の詳細については、ここでは詳しく扱いませんので、末尾参考資料等をご参照ください。

鄭和の死とその後

鄭和の死については諸説あり、最後の航海の途上で死んだとする説8もありますが、やはりおそらく帰国後程なく亡くなったというのが正しい気がします。(帰国の翌年である1434年ごろか)。9

その後、朝貢貿易体制は維持されましたが、再び大艦隊が編制されることはありませんでした。清の歴史家趙翼は次のように評しています。

蓋皆海外小國貪利而來,是時內監鄭和奉命出海,訪建文蹤跡,以重利誘諸番,故相率而來。宣德以後,遂無複至者。當時稱三保太監下西洋,為永樂朝盛事雲

蓋し、皆な海外の小国にして、利を貪りて来るなり、是の時、内官鄭和、命を奉じて海に出で、見聞の踪跡を訪い、重利を以て諸藩を誘う。故に相率いて来る。宣徳以後、遂に復た至る者無し。塔寺、三保太監が西洋に下るを称えて永楽朝の盛時と為すと云う。

清趙翼「廿二史札記」卷三十三明史(日本語訳は、陳舜臣「中国の歴史6」p50より)

この趙翼の評は、あまり永楽帝に好意的ではありません。(褒めているようで褒めてない)。確かに永楽帝の拡張期時代には膨大な国家予算を「浪費」し、(その後の北虜南倭などもあり)結果として明は慢性的な財政難を抱え続けることになります。前述の通り、「西洋下り」の大艦隊派遣は永楽帝死後、宣徳帝を最後に中止されました。

ただ、その後成化年間(1465~1487)に再派遣の動きがありました。鄭和に憧れたのか、ある宦官が成化帝に再度の「取宝船」派遣を進言したと言われます。しかし、重臣の劉大夏が鄭和の記録を処分(秘匿とも)し、実現しませんでした。また別の記事(明実録・武宗実録)では、成化期の有名な宦官汪直が、「永楽年間の故事」を持ち出して派遣を上奏したけれども、劉大夏が資料を秘匿したため沙汰止みになったという記録があります。背景には、国庫の枯渇だけではなく、宦官への嫌悪感情などもあったのでしょう。その意味では、かつての英雄鄭和にたいしても、穏やかならぬ感情があったかもしれません。本来洪武帝は宦官の政治関与を厳しく禁止していたわけですが、それが永楽帝に反故にされ、それ以降宦官の「跋扈」を許しているという気持ちが士大夫層にはあったでしょう。

結果として、後世にも鄭和自身の事績を始め、多くの航海資料が残らないという残念な結果となりました。このあたりには、明史を編纂した清代から現代にいたるまで複雑な感情があるようです。鄭和の業績は国家としては偉大なものですが、彼が宦官であったことからも後世の扱いは寂しいものでした。また、資料を処分した劉大夏は、明代の忠臣として後に顕彰される人物でもあり、重要な資料の「処分」(秘匿)の件を公に批判するのも微妙だったでしょう。現代中国では、ナショナリズム的な意味でも鄭和は英雄扱いですから、逆にその貴重な資料を「処分」した劉大夏への批判は根強いものがあります。しかし劉大夏はあくまで当時の一方の価値観を代表していただけなのです。現在の価値観をあまりに歴史に持ち込むと見えなくなるものもあるでしょう。

鄭和の行動はあくまで当時の明帝国の「帝国主義」や「貿易」のためのものであり、平和の使者というよりも多くの軍を率いての外征という側面もありました。それでも、彼の「冒険」は今でも私たちに「ロマン」を感じさせるものであり、人類にとっても貴重な記録となっています。

前述の通り、ここでは訪問先の国々のことは扱えませんでしたが、下記参考書などをご参照ください。(入手しにくいものが多いですが)。

以上、今回も長くなりましたが、お読みいただきありがとうございました。

参考書:

寺田氏が亡くなってもう十年以上経つのですね。東洋史というと、必ず名前が挙がる学者ですね。一般向けの啓蒙書を多く出されました。この本は、確か古いシリーズの改訂版だと思いますが、今でも手に入りやすいものだと思います。

97年発行ですからもう大分古い本になりました。新書で大変良くまとまった参考書です。前掲の寺田氏の参考書と同様、論文などの参考文献に大抵入る1冊です。

こちらも古書店でしか手に入らないとは思いますが、非常に優れた本です。鄭和の航海に実際に従った馬歓の記録です。馬歓の原書をほぼそのまま翻訳載録し、解説を付けています。初版1969年の改訂版でやはり内容は古く文体も堅いですが、謎の多い鄭和研究には貴重な記録であり邦訳です。

もう20年も前の本で、新品を入手するのは難しくなりましたが、一時大変話題になった本です。鄭和艦隊の一部が、喜望峰を越えてアメリカ大陸まで行ったとする「珍説」を主張した本です。

イギリス海軍の元将校ギャヴィン・メンジーズが著した本ですが、内容は学問的な根拠に乏しく(まず本人の中国史家としての能力が希薄)学会では相手にされていません。(当時は非常に興味を持って読んだのですが)。

中国の一部では賞賛される一方で、中国国内の学者からも多くの批判が出ました。夢とロマンあふれる「トンデモ本」として、古書店で探してみる価値はあるかもしれません。

- 上田信「一五世紀前半におけるムスリムの海と中国 : いわゆる鄭和下西洋をめぐって」2014 ↩︎

- 上田信2014 p54 ↩︎

- 「中国の歴史9 海と帝国」(講談社学術文庫) ↩︎

- 上田信2014 ↩︎

- 松本ますみ「『一帯一路』構想の中の「鄭和」言説 :中華民族の英雄か,回族の英雄か」2017 ↩︎

- 王燕萍「宋代における媽祖信仰の実像」2020 ↩︎

- 藤田明良「東アジアの媽祖信仰と日本の船玉神信仰」2021 ↩︎

- 上田信2014 ↩︎

- 陳舜臣「中国の歴史6」p48、宮崎正勝「鄭和の南海大遠征」p151。 ↩︎