この記事は2023年に他ブログで書いた記事の引越版です。転載にあたって分割・加筆修正しております。

金庸の映像化作品はこれまでもたくさんあるのですが、その中のお気に入り「東邪西毒(邦題:楽園の瑕)」(1994)の思い出を少し。

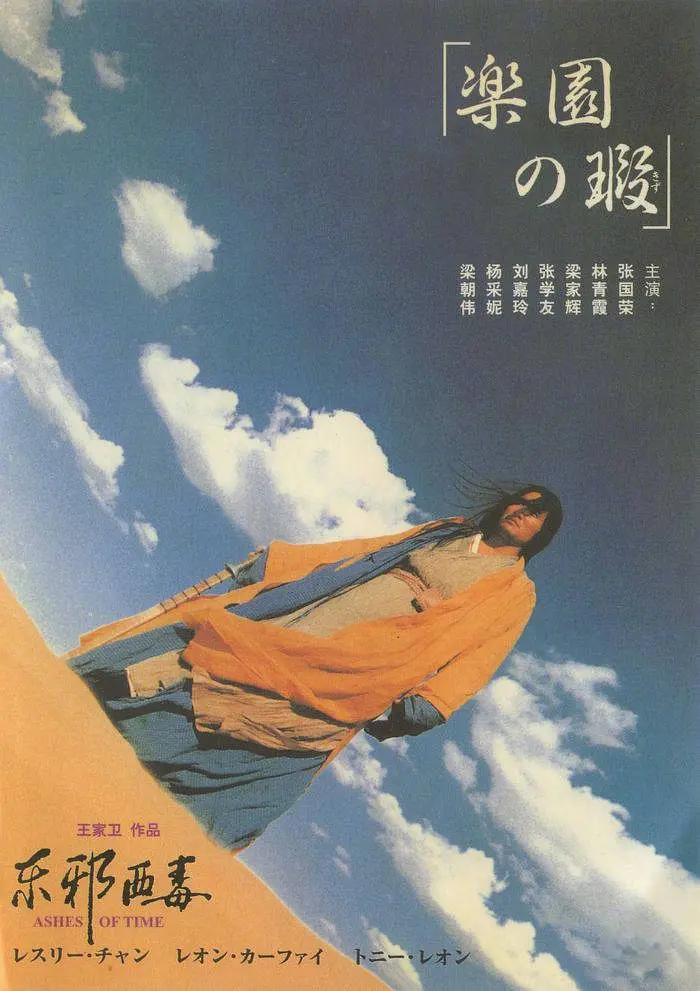

▲こちらが日本公開時のポスター。確かパンフレットはこの写真の表紙で横長だったような気がします。

▲こちらはAmazonで公開されている終極版(2009)のポスター。(2023年時点)。

原作「射鵰英雄伝」との関係

映画「清朝皇帝」(「書剣恩仇録」)から数年後、90年前後には武侠映画ブーム全盛期になります。「チャイニーズゴーストストーリー」とか、「秦俑」、「笑傲江湖」(スウォーズマン)、「新龍門客棧」(リメイク版ドラゴンイン)、「六指琴魔」・・などが立て続けに公開された時期でした。(どの作品も面白い)。

そして、94年に公開されたのがこの作品、「東邪西毒(邦題:楽園の瑕)」。(日本では96年公開)。うろ覚えの記憶なのですが、たしか銀座テアトル西友に見に行ったかと思います。この頃まだ金庸作品の日本語版が出ていなかったので(『書剣恩仇録』の日本語訳がこの年からだった)、よく分からずに終わった記憶があります。この作品が印象に残っているのは(映画館で見たということもありますが)、なんとなく「今までの古装片と違う」という感じがしたからです。(同様の感覚はそれ以前に見た90年版の「笑傲江湖」でも感じた)。

この映画のあと、神田の東方書店に行って「射鵰英雄伝」(香港の91年明河社版)をセット買いして帰ったのを思い出します。(本は新書型でしたが10巻ぐらいあって重かった記憶が・・)。

本作は、金庸の原作「射鵰英雄伝」の映像化というより、その前日譚、外伝という感じです。原題は「射鵰英雄伝 」の5人の武術の達人のうち二人のあだ名「東邪」(黄薬師)と「西毒」(欧陽鋒)から来ています。残りの3人は「北丐」(洪七)・「南帝」(段智興)・「中神通」(王重陽)と呼ばれ、いずれも武林の泰斗です。

原作の「射鵰英雄伝」の主役郭靖たちは、この5人の次の世代――第二世代の若者たちです。原作時点では5人のうち「中神通」は既に故人であり、他の4人もそれぞれ年配となっています。この映画は、この前世代の5人のうち3人の若い日々を描く前日譚です。(多くをオリジナルで補っている)。原作では彼らの若いときの因縁が子供達に大きな影響を与えるので、この作品が生み出されたのも必然と言えるのかもしれません。

作品背景

監督は王家衛(ウォン・カーワイ)で、撮影がオーストラリアの杜可風(クリストファー・ドイル)。ドイルは、元々船乗りで世界中を回っていたらしいですが、中国語を学んで、台湾、香港などを中心にカメラマンとして活動します。この二人が組んだ作品となると、自ずと「芸術的」というイメージがあり、まさに今作は典型的な作品です。

武術指導は洪金宝(サモハンキンポー)で、「清朝皇帝」(書剣恩仇録)の程小東とはまた違った殺陣でした。作品自体は優美な雰囲気ですが、殺陣は洪金宝らしい勇壮で苛烈なものでした。この殺陣の違いを比較してみるのも面白いです。(元々の武術指導は董瑋を予定していたらしい)。

張国栄、梁家輝、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、張学友などのスター勢揃いの作品。ただ、これは毎度のことなのですが、主要な役者の年齢層が高いです。(林青霞が40歳とは思えないですが)。原作で重要な(過去の)イベントである第一回「華山論剣」の時(1200-1ごろ)、黄薬師はおそらく20代で、洪七は黄薬師よりさらに若いのです。そして、映画の物語はこの「華山論剣」の前の出来事(1190年代)だと考えるとさらに若いので、ついつい役者の年齢を考えてしまうのです。もちろん、映画は大人の恋という感じでそれはそれで良かったわけですが。(王家衛は、彼らの設定が30歳ぐらいと言っている)。

当初、並行制作された『東成西就』(邦題:大英雄)と同じく、張国栄が東邪、梁朝偉が西毒、張学友が洪七公、梁家輝が南帝、林青霞が独孤求敗だったらしい。その後、撮影途中で役柄が変更された。

終極版では王祖賢(ジョイ・ウォン)のシーンが削除された。これは、そもそもスケジュールの関係で途中離脱してほとんど彼女のシーンがなかったことによる。旧版には一瞬登場するが、「動く」シーンは、確か台湾旧版のエンディングでのみ見られる(はず・・)。彼女は当初プロモーション用映像は撮っていたが、その後同時制作されていた『東成西就』を優先することになった。(▼数少ない旧版の王祖賢)。

感想など

この作品は、当時中国人でもよく分からないという人が多くおり、芸術的だが難解だという感想が多かったと思います。本国の映画館では退席者も出るなど話題になりました。今でこそ豆辯のレビューで8点台という高得点ですが、当時は高評価と酷評の二分した感想だったと思います。時代が変わり、見る人たちも変わったということなのでしょう。

この映画に関連していつも思い出すのは、映画館で私の後ろの席の方が、終始くすくすと笑っていたのがなんとも不愉快だったことです。(笑う場面はほとんどない作品なので)。おそらく大仰で荒唐無稽なアクションと描写を笑っていたのだと思います。ただ今考えると、中国映画になれていない方だったかもしれませんし、芸術方面に「全振り」した難解な作品でしたので色々な反応があるのも必然ではありました。

まだ若かった私は、(自分自身よく分からないくせに)こういう映画が見たかったんだよな~なんて思いながら帰路に就いたのを思い出します。とてもなつかしい思い出です。

佛典有云「旗未動 風也未吹 是人的心自己在動」

仏典に言う。「旗未だ動かず 風また未だ吹かず 人の心自ずから動くなり」。(私訳)

この言葉から映画は始まります。日本語版の場合、武侠小説の背景を知らない聴衆のためのテロップが最初にあり「揺らぐは人の心なり」と訳していました。

この一節は、『六祖壇経』(唐代とされる)やその引用とも言われる南宋の『無門関』(第29則「非風非幡」)から採られています。『六祖壇経』については、敦煌写本の発見により、従来知られてきた「流布本」(もともとかなりの異同がある)に長期の編集が加わっていることが分かってきているようです。したがって、この言葉も本来の『六祖壇経』にはなかった言葉であろうとも言われます。この一節はこの映画で有名になったとも言われますが、日本では「非風非幡」の公案で意外と知られていたのではと思います。(『無門関』はむしろ日本で流行したようなので)。

仏教に関してはまったく素人なので、あまり詳しい考察をする能力はありませんが、この映画の中心テーマでもあるので情報を少しまとめておきます。

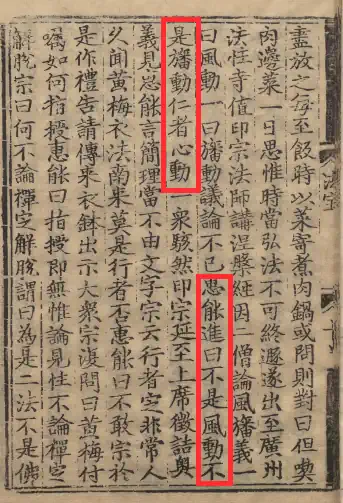

『六祖壇経』の原文は以下の通りです。(版本により有無・異同あり)。この部分は六祖慧能の自叙のようです。あるとき、慧能は印宗法師が「涅槃経」を説いている所に居合わせます。その際に、僧たちが旗が揺れている様子を見てお互いに論じ合ってるという場面です。(ちなみに訳は適当です)。

一曰風動 一曰幡動 議論不已

慧能進曰 「不是風動、不是幡動、仁者心動」

一衆駭然

あるものは「風が動いているのだ」といい、他のものは「幡が動いているのだ」と議論は已まない。

そこで慧能は進み出て言った「風が動いているのでも、旗が動いているのでもない。仁者らの心が動いているのだ」。

これを聞いて一同は慄然とした。

これを見ると分かるとおり、映画冒頭の文言とはちょっと違います。私の勝手な印象としては、意味も違う気がします。映画では「未動」となっていますが、引用元は「不是動」です。「いまだ動かず」と「動いたのではない」ではまったく時間軸が違うように思います。

また、英語では“The flug is still. The wind is calm. It is the heart of man that is in turmoil.”となっていました。「人の心が乱れる」「動揺する」と言う意味になると思うので、そうなるとこれもまたかなり意味が違う気がします。(”tumult”=「激情」「心の乱れ」という訳もあり)。

映画の中国語の文言も「自ずから動く」という言い方であることを併せて考えると、映画の方は「心の動き」や「内面の動揺」などの意味が強調されており、感情や価値観を強調している感じがします。一方で仏典の方は、もう少し唯心論「的」というか、視点の問題を言っている気がするのです。もちろん、これは私の単なる印象であり、しっかりとした考察に基づいているわけではありません。

脱線しますが、関係して面白いのはこの話を引用している『無門関』(第29則「非風非幡」)です。『無門関』では、この話を解説しつつ、「慧能祖師はこう仰ったけれども、心が動いているのでもないよ」と付け加えているのです。仏教については私はまったく素人ですが、「唯心論」をも否定する(心の相対化?)という段階へランクアップしているということなのかもしれません。そして『無門関』では、「こんなことを言って慧能祖師も恥をかいたものだ」などと続きます。これは禅僧特有の表現方法らしいですが。

まあ、深い考察は宗教の専門家に任せることにします・・。なんとなく、『六祖壇経』の述べるところと、王監督が言いたかったことに乖離があるように感じたというだけです。

終極版

2009年に「終極版」という形で再編されました。かなり編集が変わっており、ストーリーが分かり易くなったのと、音楽が大幅に変更されました。

これはかなり評判がよいようで、確かにストーリーも(多少は)分かり易くなりましたし、カットや画質も向上、音楽も「映画音楽」という感じになりました。なので、確かに評価が高くなったのもわかります。ただ、私はオリジナルの方がなぜか好きです。確かに「終極版」は、オリジナルの支離滅裂さがかなり改善されてはいます。ただ、私はその支離滅裂さが好きなのかもしれません。(思い出補正込みではあります)。

また、陳勳奇(フランキー・チャン)1の音楽の多くの部分が変更されたのもショックなのです。(特に導入部分のテーマ)。90年代の劇伴作成環境はかなり厳しいものだったと聴きますし、フランキー・チャンにもかなり短い時間での作成が要求されたようです。それゆえの作り直しということもあるのでしょうけれども、残念です。もちろん、旧版の曲も残ってはいますし、ヨーヨーマも呉彤も悪くはないのですが、何か物足りないのです。

▼1994年版はこれで始まるのです。(曲名:「天地孤影任我行」)。消えるかもしれませんが貼っておきます。(サムネは終極版とありますが、曲は94年版)。

個人的にはフランキー・チャンは作曲家というより、武術家というイメージなのですが、実際は10代で最初に映画音楽を学んでから武術の道へ進んでいるようです。時代の流れでは「ヨーヨーマ」なのでしょうが、印象に残るのはやはりフランキー・チャンなんですよね。

ただ、監督が当初抱えていた色々な不満を解消出来たという意味では、より完成形に近いというのも確かです。終極版という言葉にふさわしい作品になったのは間違いありません。

ちなみに▼こちらの大英雄(東成西就)は、この作品がなかなか完成しないことから、プロデューサーの劉鎮偉が、出演陣を流用して1ヶ月弱という突貫で作った「つなぎの」パロディ映画と言われます。(題名が既にパロディ)。ただ、王家衛のインタビューなどでは、もともと2本作る予定だったのであり、春節に内容的にもあうこちらが先行公開になったと説明されていました。ご本人の言なので、こちらが正しいのでしょう。

逆にこちらは「楽園の瑕」以上の興行成績だったという皮肉。(原作小説を知らないと「楽園の瑕」以上に分からないけれども、面白い作品)。

まとめ

以上、『楽園の瑕』の思い出を、だらだらと書いて参りました。結局は時代を映した作品だったのではと思います。このあと、香港が返還され政治・文化ともに大きな変化を経験するわけですが、やはりこの作品もそんな時代を反映しているのではと思います。

以上、お読みくださりありがとうございました。

- ローエル・A・ガルシアと共同名義 ↩︎