この記事は2024年に別ブログで書いた記事の引越版です。一部加筆しております。

「大唐狄公案」。ようやく見終わりました。今作はいわば渾身の作で、制作にかなり力が入った作品でした。ただ、豆辯のレビューでは現時点(2024年2月)で6点前後(今後割れるのでは・・)と非常に厳しいものでした。(追記:2025年7月で5.2)。

一方で、中国のデータサービス会社・雲合数据のデータ解析では、有効再生回数の評価が「S+」で最上位にあり、「人気」や「商業的成功」という意味では成功だったとも言えます。(これは、視聴脱落者が少ないことをも示す)。もちろん、必ずしも人気=質が高い作品ということではありませんが。

私個人はと言えば、絶賛とまではいかないけれども意外と良かった(豆辯で言えば7点前後)という感想です。

今回中国でのレビューを見ていると、原作の特殊性や制作趣旨があまり理解されていない気がしました。そのあたりを含めてレビューを書きたいと思います。かなり長くなったため、前後半の二回に分けております。今回は作品の背景を少しまとめて見ました。

色々な論文や英文中文などを不十分な語学力でかじってまとめたため、誤解がありましたらお詫びいたします。(日本人の方で専門に調査されている方も多い分野なので、是非それらをご参照ください)。なお、多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

原作解説

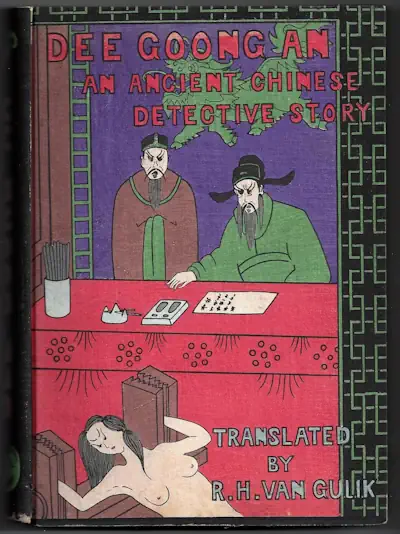

原作は、オランダの外交官ロバート・ハンス・ファン・ヒューリック(読みはフーリック、グーリック等も。中国名:高羅佩[字芝臺]。1910-1967)の「ディー判事」シリーズです。(日本でも昔からファンが多い作品)。

戦前1938年に外交官として来日。戦後49年に再来日。1949年に中国清代の公案小説「絵図武則天四大奇案」の英訳”Dee Gon An:Three Murder Cases Solved by Judge Dee” (表紙は”Dee Goong an: An Ancient Chinese Detective Story”)を東京で出版します。(参考:澁澤尚「ロバート・ファン・ヒューリック『ディー判事もの』の挿絵について」2015など)。ややこしいのですが、この本には別の題名もあって”Celebrated Cases of Judge Dee”とも呼ばれています。(後の普及版の題名か?)。ちょうど著作権が切れたので表紙を掲載します。

その後、これをヒントにオリジナルの「ディー判事」シリーズを執筆します。大日本雄辯會講談社(現講談社)から1951年ごろに出版された「迷路の殺人(中国迷宮殺人事件)」が最初とされます。これは、著者が英語で書いたものを友人の魚返善雄氏(当時東京大学講師)に翻訳を依頼して出版されたものです。(現在では松平いを子訳、和爾桃子訳などあり)。魚返氏の翻訳は著者本人の直接依頼であるため、訳文もある意味「公式」と言えます。この本の推薦文を書いた江戸川乱歩は、オランダ人が英語で書いた中国人が主役の本を日本語に訳す・・という複雑で困難な仕事には、英語と中国語に堪能な魚返氏こそが適任だと述べています。世に出た最初の版は日本語だったということになります。(英語版は1956年)。

ヒューリックは65年から駐日オランダ大使として再来日。在任中に癌を患い、オランダのハーグで死去しています。

私が日本語訳を読んで感じたイメージとしては、彼の描く狄仁傑はホームズのような気難しさと優しさが同居している人に感じます。かなり冷淡で激しい部分もあり、どうしてそこで怒る?と不思議な場面もありますが、封建時代を意識した描写かもしれません。

原作中国語版の問題

ドラマの評価にも関係する重要なこととしては、翻訳の問題があります。多くの中国古装ドラマは中国人の原作ですから、翻訳の質とか、どのバージョンを採用するかなどの問題は起こりません。しかし、今回の原作本は元々が英語であるため、翻訳によってかなりイメージが変わってしまうという問題があります。

ちなみに、第一作目の「迷路の殺人」は著者本人の中国語翻訳「狄仁傑奇案」があり、中国語に造詣が深い作者ならではの素晴らしい翻訳と言われます。つまり、この作品だけは、英語・中国語どちらも著者の「完全な」オリジナルです。

問題になっているのは他の翻訳本ですが、特に80年代の改革開放後以来、中国でもっとも普及してきた「陳来元・胡明」本は、原作を著しく改編・削除しているため、近年はその是非が論じられてきました。この版については、訴訟にまで発展して著作権問題などが争われてきました。詳しい事情は、私には十分調査できませんでしたが、やはり翻訳の方針を巡って議論があるようです。

つまり、より中国風な作品に「整える」のがいいのか、ヒューリックが書いた原作の雰囲気をそのまま伝えるのがいいのかという議論です。原文を比較すると、「陳来元・胡明」本は原作とは別物で翻訳とはもはや言えない気もします。過度な中国文化の称揚などの意図があるともされるので(翻訳者冬初阳氏の言)、そのあたりも論争になっています。ちなみに日本語訳でもニュアンスや訳語は翻訳者によって違い、大室訳で「テラスの端れにございます」(黄金案)という台詞を見た時はびっくりしました。。

批判されている陳来元氏は、近年海南出版社から再版された「大唐狄公案」の序文で翻訳の背景をいくらか説明しています。以下リンクは新聞に引用掲載されたものです。(中国語。リンク切れの可能性あり)。

こういった「翻訳の事情」もあるので、簡単に「原作とは違う」というような言い方もできないことがわかります。もちろん、英文原作に詳しい方も中国には一定数おられ、その上でドラマへの批判をしている場合もありますので付言いたします。

ドラマ制作背景

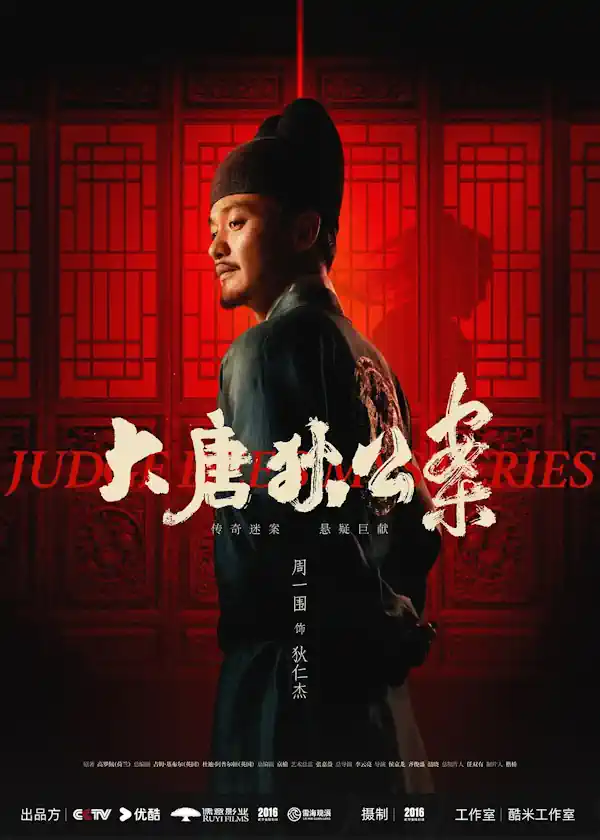

主演は、日本では「蒼穹の昴」で有名になった周一囲。毎度のことながら、彼の演技は好みが分かれます。私は結構好きな俳優なので、今作も楽しめました。(「少林問道」2016は演技が「濃い」けど素晴らしかった)。また、今回のドラマは、犯人をはじめとする出演俳優達が大変豪華でした。

原作者ヒューリックの故郷オランダでは、今回版権無料で放送がなされるようですし、後日世界的にNetflixでも放映があるようです。これは、国際市場に、古装片の映像コンテンツを売り出すことも意識しているのでしょう。

プロデューサーには原作者の息子のThomas Van Gulik氏の名前があがっていますし、脚本には、イギリスの推理ドラマ「法医学捜査班 silent witness」や「刑事トム・ソーン」で有名な脚本家Jim KeebleとDudi Appletonの名前やAndrew Cliffordが挙がっています。他にも中国側では「十面埋伏」の脚本家なども参加。かなり大がかりな布陣です。

制作過程

調べて見ると、そもそもこの作品の制作開始にはヒット映画「繡春刀」のプロデューサーである王東輝氏が関係しているようです。2016年「英国アカデミー映画賞」の記事ではその経緯が説明されていました。

(2025年追記補足:「英国アカデミー映画賞(BAFTA)」のリンクをここに張っておりましたが、リンク切れになったので削除しております)。

2012年ごろから遺族にたいして権利取得のお願いを始め、2013年に許可が下ります。それから構想を開始し、この記事の時点でもう4年を費やしていると言っています。強い動機となったのは、英国BBC水準のドラマが撮りたいということだったそうです。そのころ、彼は今回のドラマで最初の悪役「魏無忌」を演じた張嘉益(今回芸術監督も兼任)を企画に誘います。その後、海外の脚本家に連絡を取ったりしますが、なかなか相手にされませんでした。後にイギリスのタレントエージェントとの出会いがきっかけになり、今回の脚本家Jim KeebleとDudi Appletonにつながります。その頃には「繡春刀」で組んだ張家振も加わり、脚本が作られました。

すでにその段階で、原作のような一話完結ではなく連続ものにするため、幼年期の父親の失踪という要素を考えたとのこと。そういう意味では、この作品は各事件以上に、狄仁傑の内面に焦点を当てたドラマなのですね。このように、今回のドラマの特徴は、脚本が基本的に外国人によって書かれているということです。

英語の脚本が完成したのちに、王東輝氏がごく初期の形に翻訳しました。これは2020年以前のことでしょう。

このようにかなり精力的に企画を開始した王氏ですが、公開時のクレジットでは「前期片制人」として名前が出ているだけです。何か事情があったのか、単純に制作を引き継いだのかはわかりません。今回の完成作品を見てどう感じているのか知りたいものです。

これまでの「狄仁傑」ドラマ

原作小説は、まず欧米でヒットし、その結果欧米で早い時期に映像化されています。たとえば、一番有名な「ホームズ」シリーズを作ったグラナダテレビでは1969年には狄仁傑ドラマ”Judge Dee”がマイケル・グッドリフ主演で作られています。また、アメリカでは1974年にジェレミー・ケーガン監督で映画化されています。

一方、中国では、狄仁傑そのものを主人公にした作品は80年代からとなります。もちろん、中国でも狄仁傑は古来名臣として知られてきました。ただ、公案小説でも包拯や施世綸などと比べるとかなり知名度は低かったのです。日本で言えば、「水戸黄門(漫遊記)」や「大岡越前(政談)」に対しての、池波正太郎で広く知られるようになった長谷川平蔵のような違いでしょうか。(逆にややこしい?)。

中国における原作本は、80年代の改革開放期(84年ごろ)に、前述の陳来元氏らの翻訳で広く知られるようになります。それにあわせて86年には「狄公案」(全4話)、87年にヒューリック原作を謳った「狄仁杰断案传奇」が放映されます。これは高く評価された作品ですが、予算の関係で14話で終わりました。(99年にリメイクされています)。

この流れの中で現在おそらくもっとも有名な梁冠華版の「神探狄仁杰」が2004年から始まります。これはヒューリック原作ではなく、オリジナルで、文人で頭脳明晰な好々爺の狄仁傑と武芸秀でた相棒李元芳として広く記憶されるようになります。(私も大好きです!)。この狄仁傑はヒューリック版とはかなり違うので、今回のドラマについても違和感を感じる人が多かったのでしょう。(狄仁傑が武芸が出来るなど)。もちろん、その後徐克による映画三部作も出て、今度はアクションの狄仁傑というイメージも若い人達の間に広がります。

このような背景があっての本作の公開となりました。

今回のドラマと原作

今回のドラマではこの原作からかなり改編がされていますが、原作のオリジナルキャラである、洪亮・馬栄・喬泰が登場することや、文武両道等の点では、むしろ原作寄りのドラマです。ただし、馬栄は女性になっています。ちなみに武則天はクレジットでは「皇后」としか書かれていませんが、検閲対策でしょうか・・。

中国青年网のインタビューで李云亮監督は、今作の狄仁傑が、法の秩序を維持しつつ「公平正義」を求めるキャラクターだと述べています。(習近平政権の「六個堅持」の一つであることを意識しているのか??)。さらに、「ある人はこの狄仁傑は何か違うと言うが、私はこの作品は原作に基づいており、むしろ原作にもっとも近いかもしれない」とも語っています。この点については、次のブログで改めて考えたいと思います。

史実の狄仁傑と時代背景

狄仁傑は実在の唐の政治家(630-700)です。唐の三代高宗のときに科挙の明経で及第。儀鳳年間(676-79)に大理寺丞(司法の実務を司る)となって、非常に公明正大な裁きをしたとされます。

旧唐書「狄仁傑傳」には、「仁傑,儀鳳中為大理丞,周歳断滞獄一万七千人,無冤訴者」(儀鳳年間に大理丞となって、年間収監中の1万7千人を裁いても冤訴するものがなかった)とあります。武周政権では「地官(戸部)侍郎」となり、さらに「同鳳閣鸞台平章事(同中書門下平章事)」を加えられて宰相格となります。(括弧内は唐での名称)。度々讒言されて獄に下ることもありましたが、武則天に重用され、玄宗期に活躍する多くの名臣を推挙したとされます。(武則天からは「国老」と言われた)。

狄仁傑についての分かり易い解説は、氣賀澤保規氏の「則天武后」だと思います。その19章に「武周期の朝士――狄仁傑」があり、狄仁傑と則天武后との「絆」のようなものが生き生きと描かれています。

狄仁傑と則天武后は出身地が近く、両者ともに門閥に恵まれなかったことなど、武后に親近感を抱かせる何かがあったのかもしれません。狄仁傑は20歳ごろ官界に入り、武后も同じ時期に(少し年上ですが)皇后になっています。度々政敵に弾劾されていますが、自らの処世術と武后の介入で救われています。

氣賀澤氏曰く、「則天武后の時代を、誠実さとしたたかさで生きぬき、武后政治の良心たる役目をはたした政治家」とのこと。私もあの時代を考えると、「誠実でしたたか」という指摘は言い得て妙だと思います。ただ残念ながら、息子の狄景暉は非常に素行が悪く、父親の祠が住民に破壊されるほどでした。

いずれにしても、彼を重用したのは則天武后であり、彼も多くの朝臣が命を失う中で巧みに生き抜いたのです。

ちなみにヒューリック版の狄仁傑は「県令」として、各地を回りますが、実際の狄仁傑は宰相になったあとに一度左遷されて彭沢県(今の江西省)の県令になったことがあるだけだと思います。おそらく彼の大理寺時代の話や、地方官時代(刺史など)の評判を元に「旅する県令」狄仁傑が作られたのでしょう。(まさに水戸黄門と同じ)。

県の長官の名称は、秦漢~唐代までは「県令」、唐末の混乱期に県令がいなくなる場合があり、代理県令という意味の「知某県事」(権知県事)となり、明代以降は略称の「知県」となってゆきます。この知県という名称には、あくまで皇帝の名代であるというニュアンスがあり、中央集権化を促進した宋代以降の政治システムが関係しているようです。

ヒューリックは、唐代の狄仁傑を明清の「知県」の雰囲気で描いたようです。これは三国志演義のイメージが宋~明あたりのイメージで出来ているのと似ています。ただ、今回のドラマでは背景を唐代に合わせる考証がなされているとのこと。

長くなりましたので、ドラマの感想は後編(▼)にて・・

(2024年3月1日)

2025年追記:2025年8月には日本語版も放映されることになりました。(有料配信ですが)。

▼最初に刊行された「迷路の殺人」(沙蘭の迷路)。新旧翻訳によって題名も違います。

▼物語の時系列としては、一番最初である「中国黄金殺人事件」(東方の黄金)。こちらも、新旧翻訳によって題名も違います。