このドラマ『華山論剣』は『金庸の武侠世界』シリーズ『射鵰英雄伝』編の最新作(2025年8月現在)です。『射鵰英雄伝』編として昨年(2024年)先行で公開されたのが『鉄血丹心』でした。

『鉄血丹心』は、金庸原作の本編をかなり省略しつつ辿った「ダイジェスト版」であったのに対し、本作品はその前日譚のようなもので、『九陰真經』『東邪西毒』『南帝北丐』『五絕爭鋒』の四部からなるオムニバスドラマです。原作で言及される過去情報をヒントに、オリジナル要素を加えて作られています。

今作は、豆辯の評価では終了時点で6.2と大作にしてはかなり厳しいものとなりました。大まかな評価としては、私は5~6が妥当かなと感じます。

これから前編・後編の二回に分けて本作をレビューしてまいりますが、今回は四部全てに共通した問題点を最初に整理しておきたいと思います。もちろん、純粋にこの作品を楽しんだ視聴者も多くいるわけで、以下の感想はあくまで私個人の独断と偏見と天邪鬼の産物ですことをお断りしておきます。

本論に入る前に、先ず『射鵰英雄伝』の歴史的背景とタイムラインをまとめておきたいと思います。また、前編・後編通して今回もネタバレが多いためご注意ください。

歴史背景と『射鵰英雄伝』のタイムライン

まずこの物語には、実際の歴史背景があるので一応簡単におさらいを。原作小説『射鵰英雄伝』では、周伯通が主人公郭靖に対して、『九陰真經』が世に出た事情や今回のドラマの背景となる事情を説明しています。それは以下のようなものです。

北宋徽宗皇帝の御代に道教の書物編纂を命じられた黄裳という役人がおり、膨大な道教の書物を読んでいるうちに外功・内功の達人になってしまう。その後、明教を始め多くの敵を倒した結果、かえって狙われることとなり、家族も殺されてしまう。全てがいやになった黄裳は、山中に40年こもって武術の研究をし、自らの研究結果を『九陰真經』として書き残した。密かに隠されていたが、彼の死後暫くしてそれが世に出て再び江湖に血の雨が降るようになった。

史実でも、原型となった黄裳(1044一1130)という役人が存在し、徽宗の時代に『政和万寿道藏』(道教の経典)の編纂に関わったと言われます。もちろん、武術とは関わりない人ですし『九陰真經』自体もフィクションです。時代的には、ちょうど金庸の別作品『天龍八部』の時代を生きた人ということになります。

関連して、以下に『射鵰英雄伝』とドラマに関連したタイムラインを整理しておきます。ただ、原作自体も完全に矛盾のない記述であるわけではありません。また、原作は度々改訂されているため、それによっても解釈がことなります。原作は、大きくわけて「連載版」「修訂版」「新修版」の3種がありますが、以下では一番流布した「修訂版」を「旧版」、「新修版」を「最終改訂版」と呼ぶことにします。

以下の年次には諸説があり、あくまで大枠です。(このドラマに関係する部分は、各部を青、出来事は赤字マーカーで示しております)。

- 1093年?『天龍八部』の蕭峯(丐幇幇主)自死。

洪七へと伝わる『降龍十八掌』を創始(代々幇主に伝わる『降龍二十八掌』を虚竹と共に改良したもの)。

- 1111年~

1118年『政和万寿道藏』作成。黄裳が参加。(史実)ドラマでは、この黄裳が『九陰真經』を著したという設定。従って史実に合わせて黄裳が亡くなった1130年ごろには『九陰真經』成立という設定か?

- ?ドラマのオリジナル第二部「東邪西毒」、第三部「南帝北丐」

黄薬師は原作では馮衡とまだ結婚していない。(この時点では馮衡がまだ10歳前後)。

- 1200年~

1201年?第一回「華山論剣」(ドラマの中核となる時期)第四部「五絶争鋒」25年周期ということでの逆算。

黄薬師30代後半~40歳代前半。(梅超風の証言では5絶の中で最年少。ただ計算上合わないところもある)。 - 1203年~

1204年?『射鵰英雄伝』物語の開始「最終改訂版」が出るまでは、ここが絶対的な年代基準だった。最初の「連載版」(1957年)では第一章の牛家村での出来事を「这年正是宁宗庆元五年」、「旧版」では「光宗传到当今天子庆元皇帝手里,他在临安已坐了五年龙廷」とし、ここが1199年であることを明示していたが、「最終改訂版」では「他在临安已坐了五年龙廷」部分がカットされている。(これは郭靖と黄蓉の年齢矛盾を解消するためにカットしたか)。

ここで「慶元皇帝(庆元皇帝)」とあるのは寧宗の別称であるので、必ずしも「慶元年間」である必要すらなくなった。そうなると、牛家村の出来事が、郭靖母の妊娠と関係することから、この出来事は1204年ごろと考えるのが妥当か。(寧宗の治世は1224年まで)。

- 1205年?郭靖誕生

過去には連載版の年代設定を元に1200年と言われたが、数回の改訂によって意見が分かれ始めている。作者自身が1199年開始説を否定しているので、1205年ごろが妥当か。

- 1206年?梅超風と陳玄風の関係が露見。黄薬師は曲霊風を破門。第一部「九陰真經」

黄薬師は島を去り2年間留守にする。

- 1208年?黄薬師は妻馮衡を連れて帰島。梅超風、陳玄風らは『九陰真經』を盗み逐電し、弟子達は皆破門される。

馮衡は黄蓉を生むが、産後の肥立ちが悪く20歳?で死す梅超風の証言では、彼女は馮衡と同じ歳で、黄薬師は25歳~30歳年上だった。なので、この当時の黄薬師は40代後半だったということになる。ただ、この年次は、身重のまま来島し、梅超風らと出会って1年もせずに死んだという前提。(結婚は10代だったということになる)。

- 1212?江南七怪はモンゴルで6歳の郭靖と出会う。郭靖は陳玄風を誤って刺殺。

- 1220年サマルカンドの戦い。(史実)

郭靖従軍

- 1225年?第二回「華山論剣」

『射鵰英雄伝』のクライマックス。(以前は1220年とも)。

- 1227年チンギス・カン死。(史実)

基準となる史実年代の一つ。『射鵰英雄伝』のラストシーンに当たる。

- 1259年?第三回「華山論剣」

『神鵰侠侶』の時代

以上は、原作最終改訂後の情報を参考にした年代です。「最終改訂版」における年次の改定は、おそらくですが、これまで計算上黄蓉が郭靖よりかなり年上になってしまう(のに「靖哥」と呼ぶ)という問題の修正が関係しているものと思います。

古いファンの中には色々独自の見解を持っている人も多いですが、基本的に金庸も全てを調和出来ずに終わったということは明記すべきでしょう。あくまでだいたいの数字であり、趣味的な次元の話です。

ではこれから各部についての考察を以下に書いて参ります。

第一部「九陰真經」

監督は臧溪川。舞台は主に桃花島。時期は、ちょうど黄蓉が生まれる前後~郭靖6歳の時期までです。昨年先行配信された『鉄血丹心』に一番近い時間軸。 このシリーズの核となる、黄薬師と妻馮衡の美しい夫婦愛は文句なしで素晴らしかったです。周一囲の黄薬師も陳都霊の馮衡も本当に良かったですし、陳玄風を演じた何与と梅超風を演じた孟子義もはまり役でした。脇を固める俳優達の演技も素晴らしかったです。

脚本の問題

ただ、第一部では脚本に問題があり、梅超風のキャラの一貫性(行動原理の一貫性)が失われているのが残念です。黄薬師夫婦の愛情の美しさや親切さが強調されるほど、梅超風のキャラが単なる悪人、わがままに見えてきます。あれだけ復讐に固執したにもかかわらず、最後には反省しています・・という感じの終わりでかなり違和感がある脚本でした。

その結果第一部は、善良な黄薬師夫婦拾われた仇討ちのことしか頭にない少女が、自己中心的な行動をとって、多くの人を不幸にし門派もちりぢりになる話になっています。(これは物語自体の好き嫌いもありますが)。

やはり「金庸武侠世界」と言えない

この第一部だけは、他の3部とは異なって原作に詳しい記述があります。それゆえにも、今回の脚本は原作(特に「最終改訂版」)から大きく乖離してしまうこととなり、「金庸の」武侠世界とは言えない内容でした。それでこの第一部については、原作と詳しく比較してみたいと思います。特に重要なのは黄薬師と梅超風の関係性についてです。

原作「最終改訂版」との比較を通して

では、以下金庸の『射鵰英雄伝』(最終改訂版)から、大まかなあらすじを引用してみます。少し長くなりますが、お付き合いください。特に最終改訂版の第十回「往事如烟」(旧「寃家聚頭」)は後半が大幅に改定されており、梅超風が自ら往時を詳しく振り返っています。(以下中国語力の不足から誤りがあるかもしれません)。

第十回「往事如烟」(後半の要約)

黄薬師の先祖は北宋の功臣で、祖父は岳飛を弁護した忠臣だった。梅超風は元々幼い時に黄薬師に弟子にされている。(妻馮衡はあとから一門にやってきた人)。黄薬師はあきらかに梅超風へ師弟関係以上の感情を持っている。

先ず二師兄陳玄風と梅超風の恋仲が大師兄曲霊風に知られることになる。曲霊風も実は梅超風に好意を持っていた。(彼はやもめであり娘もいた)。このことに梅超風は気づいてはいたが、陳玄風に惹かれた。二人の仲を知った曲霊風は嫉妬もあって陳玄風を厳しくとがめ、戦闘にまでなる。

翌日師父に3人は呼ばれるが、昨日の諍いの際に、曲霊風が「師父に変わって」と言う言い方で二人をとがめたことが黄薬師の自尊心を傷つけることとなる。つまり師父と梅超風の関係性を曲霊風は密かに知っていたことを公言してしまったことになり、黄薬師は激しく怒って大師兄の足を折り破門・放逐した。一方二人はそのまま島にいることが許されたが、黄薬師はもはや二人に武芸を教えず、島を離れる。そして二年後に妻馮衡を連れて島へ戻ってくる。彼は酔った際に「もう誰も黄老邪は女弟子と結婚したいなんて言っておらんだろうな・・。霊風の足は大丈夫だろうか・・」などとつぶやいている。

その後梅超風は馮衡から『九陰真經』についての話を聞いてしまう。『九陰真經』の存在自体は以前に曲霊風から聞いていたが、この家にあるとは思いもしなかった。梅超風はこのことを陳玄風に告げる。黄薬師が前述の通り曲霊風の足を心配していたことを知っていた陳玄風は、もし大師兄が帰門を許されると自分の命が危うくなると考え、『九陰真經』を盗むことを梅超風に持ちかける。(そうすれば自分たちは無敵なので安全)。梅超風はそれに反対する。しかし、結局陳玄風が師父の隙をみて盗んでしまったことから二人は島を出ざるを得なくなる。(この際は1冊しか持ち出せなかった)。

この際に怒った黄薬師を諫めた弟子達が、いずれも師の怒りを買って足を折られてしまう。(旧版では二人の恋仲が知られた時に皆同時に足を折られる)。

島を出た後、梅超風は『九陰真經』を師匠に返そうと言うが陳玄風は反対する。そして、陳玄風は師父を懐かしむ梅超風に嫉妬する。

兄弟弟子たちがむごく放逐された話は武林に広がり、黄薬師への批判も強くなる。そんな噂を聞く度に、梅超風は心を痛めることとなる。その後決意して再び陳玄風と桃花島へ向かい、師父の手で殺してもらおうとする。

その際、島ではちょうど黄薬師と周伯通の戦いが起こっており、陳玄風はその隙に、持ち出せていなかった『九陰真經』第一巻を盗もうとする。しかし黄薬師は隠れていた梅超風にめざとく気づき声をかける。梅超風は驚愕し「師父と師娘にお詫びのご挨拶に参りました」と言うが、黄薬師は「お前の師母はもう死んだ」と言う。さらに驚愕した梅超風はその霊位の前で泣き崩れる。(ここはドラマでもあったシーン)。

そこにたまたま幼い黄蓉がおり、黄薬師が黄蓉に応対している隙に、陳玄風は梅超風をせかして島を離脱する。そのとき黄薬師は逃げる二人に浪々と声をかける。「ゆけ!体に気をつけるのだ。決して『九陰真經』を修行してはならない。何より命を大切にせよ!」

この「身の上話」をする場面は、梅超風が夫陳玄風の仇郭靖(子どもの頃偶然刺殺した)を殺そうとする場面であるが、黄蓉は機転を利かせ、梅超風が敬愛する父黄薬師の名を利用する。「父はまだあなたを忘れていないし、もうすぐここに来る」と言って梅超風を牽制すると、梅超風は恐れで逃げ出したい衝動と共に非常な喜びを感じる。

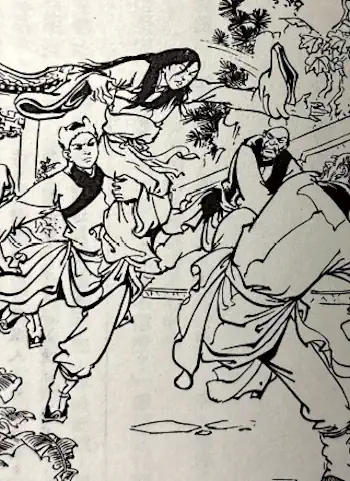

これが有名な場面で、足の不自由な梅超風が郭靖に自分を担がせて戦うという場面。

第十四回「桃花島主」~第二十六回「新盟旧約」

そして第十四回「桃花島主」での子弟の再会、第二十六回「新盟旧約」での梅超風の死へと話は進む。彼女の最期のシーンはやはり改訂されており、梅超風は「永遠におそばにお仕えしたかった」といい、黄薬師も「若華」と彼女の本名を呼び、心から彼女を許す。梅超風は、入門した子どものころに戻りたいと言って、もう一度入門時の叩頭をしようとするが、3度叩頭して息絶える。

先ずドラマとの大きな違いは、冒頭の「タイムライン」の所でも書きましたが、梅超風は子供のころに黄薬師に救われて既に弟子になっており、そこへ馮衡が嫁入りしてきたということです。(その時梅超風と馮衡は20歳、黄薬師40代)。そして、梅超風が語る回想には、明らかに黄薬師との師弟関係以上の関係が表現されています。さらに、最終改訂版では全体的に梅超風の悪辣さがより減じられ、黄薬師の愛情が強調されています。

二人の関係性は単純ではないのですが、黄薬師にとっては明らかに梅超風は「女性」としての恋愛対象でした。結局誰を一番愛していたのかも論争がありますが、金庸の書きぶりからすると結局梅超風なのでしょう。妻を亡くした際は自殺も考えますが、ただその動機はちょっと複雑な気がします。誠実さからの後悔なのか、体面を気にしたのか・・・。いずれにしても「東邪」だけあって、黄薬師側の愛情はゆがんでもいます。

一方、梅超風の方はもう少し複雑で、単純な恋愛対象としては同年代の陳玄風を選んだわけですが、その感情を上回る師への敬愛の念が常にあります。(師父の気持ちには気づいているが、彼の結婚に対しての嫉妬などはない)。これは黄薬師の感情とは違う方向性ではあるのですが、彼女の思いは「生涯おそばに」という言葉で表現されています。(ファザコンに近いのか)。

「最終改訂版」は変更というより旧版の解説

この設定は、最終改訂版で急に180度変わったわけではありません。生前(媒体は忘れましたが)、金庸ご本人も、二人の関係性は以前の版から示唆されていたと言っていました。確かにいくつかの点を考えると合点がいきます。

例えば、梅超風が兄弟子と立ち去った後に、弟子達をあれほど過酷に罰した(八つ当たりした)動機が、改訂によって嫉妬や面子だったと説明されました。(大師兄曲霊風が師父の逆鱗に触れたことではっきりした)。この点、ドラマ版では原作には登場しない薛青夷を悪者にして黄薬師を美化しつつ、弟子達にも非があるという改編をした結果、「金庸武侠世界」とは繋がらない作品になったのは残念な改編です。

また、梅超風本人を直接罰することもできるのに、追い続けていつも保護している理由もよく理解できるようになりました。

ただ、原作のこのような改訂をした結果、妻馮衡(阿衡)のキャラはますますその存在感が薄れてはいます。黄薬師はなぜ彼女と結婚したのか、なぜあのタイミングなのか、本当に愛していたのか、など議論はつきません。ただ、彼女は夫が梅超風を愛していたことを知っていました。これは彼女の健康にも大きく影響したでしょう。ただ一つ私が気になっているのは、馮衡はなぜ『九陰真經』についての情報を梅超風に漏らしたのかです。考えなしに言ったのか、あるいは・・・。考えすぎるとちょっと怖くなるのでやめます。

この最終改訂は大きな議論を呼び、賛否も分かれています。しかし私は、この原作の最終改訂が結構好きです。先ず、前述の様に謎(不可解だった点)がはっきりしたという意味で良いと思っています。また、旧版の梅超風の「救いようのなさ」が、かなり和らいだ気がすることも理由です。あとは読者の好みですが、長い間我々読者やドラマ制作者側が勝手に作り上げたイメージを作者自身が「公式に壊す」(説明する)のも面白いとは思うのです。(これは、金庸自身に年齢差のある妻がいたことが関係しているとも・・・)。

いずれにしてもドラマ版は、旧版・改訂版両方からかなり乖離した話であり、黄薬師と梅超風のキャラ設定からも乖離しすぎた故に「金庸武侠世界」とは言えない作品でした。

「後編」に続く

ちょっと長くなりましたので、まずはここまでといたします。第二部以降の考察は、「後編」で記載しております。

ここまでお読みいただき感謝いたします。