毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。感想以外の調査部分は、素人の自由研究レベルの雑多な備忘録ですので、悪しからず。

第37話「波紋」感想

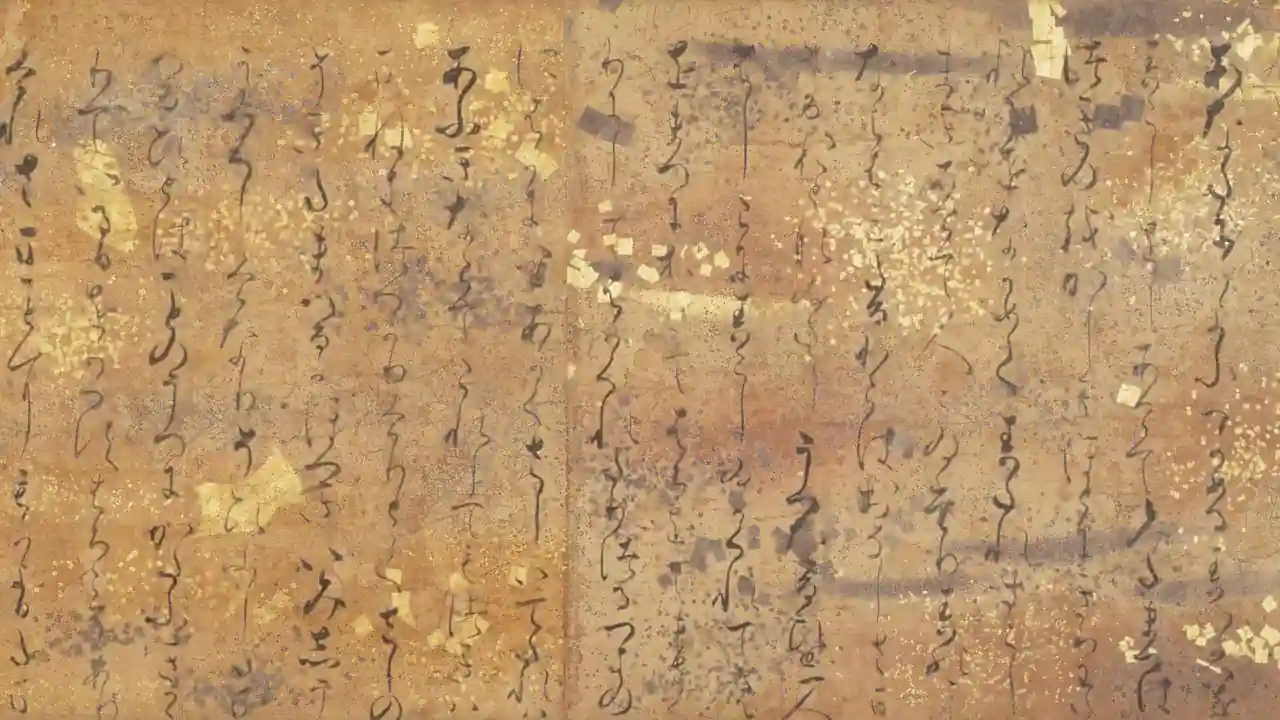

彰子らが自ら『源氏物語』を製本するシーンは印象的でした。上質紙が本当に贅沢品だった時代ですね。

受け取った一条天皇も満足し、「藤式部は日本紀にも通じている」と褒める下りも、『紫式部日記』を反映していて良かったです。後に「日本紀の御局」と同僚から揶揄(嫉妬)されたようですが・・。

「まひろ」と賢子の関係はなかなか難しいようですね。ただ、このあたりの設定がどうも違和感があります。会えない母と溝ができるのはまだわかるのですが、帰った「まひろ」の行動があまりに空気を読めないというか、デリカシーがないというか・・。父や子供が心配で戻ってきたのではないのでしょうか。張り詰めていた緊張の糸がキレたという風に理解することもできるかもしれませんが、娘の気持ちを読めないのはやはり脚本レベルで違和感があります。

もちろん、天才は良い家庭人ではないという設定もいいかもしれませんが、このドラマの「まひろ」の設定はそうではなく、気難しい面はあるけれども、それなりに人の心がある人のはず。史実(といっても分からないことが多いですが)の紫式部は清少納言と違い、華やかな世界で活躍したいという夢はなく、寡婦として経済的理由から女房になった人でした。このドラマでも本来そうだったはずです。

ドラマの「まひろ」は、本来の紫式部の非常に内省的な部分や、気難しさ、誇り高さなどがかなりソフトに描かれていて、どうも言動が軽い感じがします。

史実の紫式部は夫に先立たれた悲しみからなかなか立ち直れず、この世を無常なものと感じていました。しかし、ドラマの方では「夫の死を引きずる」というテーマは希薄で、むしろ終生の思い人に道長を持ってきてしまったので、史実の悲壮感がなくなっているのだと感じました。

「罪と罰」というシーンがありましたが、逆にどうも彼女の行動とちぐはぐでやはり違和感あり。これは『源氏物語』との兼ね合いもあるのでしょうけれども、作品と紫式部はやはり違う世界を生きているので、あまりに伏線が多いのも無理があります。

彼女の娘に対する気持ちについては、残された歌に基づいて下で別途(▼次節で)論じたいと思います。

悲しみや、この世の無常と戦いながら、子供や家族のために働くお母さんという像が、ドラマではかなり薄弱だと感じました。今回のドラマのシーンだと、どうも「親の心子知らず」だけではなく「子の心親知らず」にもなっており、どうも残念でした。

ドラマはあくまでエンタメですから、あまり文句をいってもいけないですね・・・。

紫式部と賢子(大弐三位)

ドラマではかなりお互いにすれ違う親子ですが、実際はどうだったのでしょうか。

実際の紫式部が、娘をどう思っていたのかは殆どわかりませんが、『紫式部集53番歌』から、母としての紫式部を垣間見ることができます。ドラマでも、娘が病に罹ったシーンがあった(?)と思いますが、夫と死別し娘まで失いそうになったときの気持ちを歌った歌です。長保三年(1001年)ごろのものという説明が多いようです。以下に引用します。(現代語訳は山本淳子氏によるもの)

【本文『紫式部集53番歌』※】

※『陽明文庫本』では54番。 現代語訳は山本淳子「紫式部ひとりがたり」(角川ソフィア文庫)p73 より。

(詞書き)世をつねなしなどおもふ人の、をさな(幼)き人のなやみけるに、からたけ(唐竹)といふもの、かめにさしたる女ばら(女房)のいのりけるをみて

●わか竹のお(生)ひゆくすゑ(末)をいのるかな この世をうしといとふものから

【現代語訳】

(詞書き)この世を無常と思う私だが、赤ん坊が病気にかかった時、家の女房が、まじないのために唐竹というものを瓶に挿して祈っているのを見て詠んだ歌。

●若竹のような我が娘。この子の行く末を、私は心から祈らずにいられない。自分自身は、こんな人生などつらいばかりと嫌気がさしているというのに。

子供を心配する母親の気持ちを読んだものです。ドラマとは違って、彼女は夫や身近な人たちの死をずっと引きずっており、これは生涯の苦しみ(「憂し世」)であったかもしれません。この歌を詠んだときの紫式部の気持ちについて、南波浩『紫式部集全評釈』をそのまま引用します。

式部は幼少時に母と死別し、年ごろになって姉に死別し、結婚後わずか三年半たらずで、幼児をかかえて夫に死別した。このような重なる死別体験の中でも、夫との死別が、式部に決定的な衝撃を与えたようであった。そのため、世の無常が痛感せられ、この世を憂しと思い、生きる魅力を失ないつつあった式部が、幼児の病臥をみると、やはりその平癒を願い、息災と成長とを祈らずにはおられなかったのである。彼女の人生観を濃く塗りつぶしていた無常感・憂世感にもまさって、子どもへの親心は強かった。世は無常である。だからこの世には未練はないし、いとわしい位であった。しかし、子どもは別だった。子どもだけは健やかに成長してほしい。これが親としての式部の真情だった。

南波浩『紫式部集全評釈』1983年(笠間書院)p312-3

やはり「母は強し」ということでしょうか。彼女の愛情が強く伝わってくる歌です。

では一方娘の賢子はどうだったのでしょうか。これも多くを想像するしかありませんが、西本願寺本『兼盛集』の末尾に平兼盛とは関係ない「逸名歌集」が10首以上「混入」しており、ここに紫式部親子の歌(関係するもの3首)が入っていることが知られています。

最初に一首目の詞書きをまず見てみます。そこでは歌が詠まれた背景が説明されています。

(詞書き)同じ宮の藤式部、親の田舎なりけるに、「いかに」など書きたりける文を、式部の君なくなりて、そのむすめ見侍りて、物思ひ侍りける頃、見て書きつ

現代語訳は、倉本一宏『紫式部と藤原道長』より引用。

【現代語】

おなじ宮(彰子)の藤式部(紫式部)が、親(為時)が田舎にいた頃に、「いかがですか」と書いてあった書状を、式部の君が亡くなって、その女(賢子)が見付けて物思いに沈んでいた頃に、それを見て、書き付けました歌

母紫式部の死後に、母が任地の父為時(賢子からすると祖父)を心配して送った手紙を賢子が見つけた時のこと・・という背景で、3首が紹介されます。

この「見て書きつ」(見て書き付けました)の主語は、賢子とするものや、歌集編纂者とするものがありますが、おそらく編纂者が賢子の憔悴した様子を見て自分も心を痛めて書き留めたというぐらいがいいのではと思います。上記詞書きに続く第一首は、読み手が誰か議論がありますが、おそらくこの編纂者のものでしょう。(歌は今回は省略します)。

次の二首目は、紫式部(「式部の君」)の歌と詞書きにあります。歌は前述の通り父為時を気遣った歌なので、こちらも今回は省略します。この歌は、見つけた祖父への手紙に載っていたものなのでしょう。

そして、第三首目は賢子の歌です。母紫式部の手紙を発見し、その歌(前述の為時を気遣った歌)を見た時の賢子の様子を記した詞書きと彼女の歌はこのようなものです。

(詞書き)このむすめの、あはれなる夕をながめて侍りて、人の許に同じ心になど思ふべき人や侍りけむ

●ながむれば空に乱るる浮き雲を 恋しき人と思はましかば

【適当な・・私訳】

(詞書き)娘(賢子)がしみじみと夕空を眺めつつ、同じ気持ちで眺めてほしいと恋人へ贈った歌

●空に浮かぶ雲を眺めていると、母が恋しくなり、そしてあなたが恋しくなるのです。

これは解釈はいろいろあるようですが、詞書きからすると、母の手紙を見て寂しくやるせなくなって、恋人に贈った歌という解説が多いようです。(相手については諸説あり)1。短い史料ではありますが、賢子が母をどう思っていたかを想像する材料にはなると思います。

この「逸名歌集」については、その編者や年代等議論が続いていますが、これ以上詳しく論じる能力も「紙幅」もありませんので、この辺で。いずれにしても、紫式部母子について知ることができる数少ない資料ではあります。

賢子は大弐三位とも呼ばれるほど高貴な人となり、80歳ぐらいの長寿を全うした人でもありました。その長い人生からきっと多くを学び、母についても多くを理解したのではないかと思います。

ちょっと脱線しますが、上記「西本願寺本『兼盛集』逸名歌集」(なので『兼盛集』本文とは関係ない)は、これまで紫式部の没年を推測するために引き合いにだされてきました。ただ、この歌からわかるのは賢子が「ある時」(どの時期かは諸説あり)亡き母の手紙を見つけたことだけで、没年の正確な確定にはあまり関係がないように思われます。(下記上原作和氏のような学説もあります)。もちろん、紫式部が亡くなってそう遠くない場面だとは想像できますが、引き続き没年論争は続いています。それで、没年のいくつかの説をまとめておきます。(敬称略)。

●長和3年(1014)説。

岡一男『源氏物語の基礎的研究』1954、今井源衛など。この理由として前掲『兼盛集』末尾の逸名歌集を挙げる。紫式部が長和3年に為時に見舞いを書いていることと、為時が同年国司を急に辞任していること。さらに数年後には出家していること等を根拠。

●長和5年(1016)説

与謝野晶子など。為時が長和5年に出家したことを娘の死と結びつける説。

●万寿2年(1025)~長元4年(1031)の間説

池田亀鑑。(ただ、著作内では与謝野晶子説も紹介している)

●寛仁4年(1020)~万寿2年(1025)の間説

平野由紀子。(『兼盛集』逸名歌集等より)

●寛仁4年(1020)十二月~治安元年(1021)春の間説

上原作和。(『兼盛集』逸名歌集を重視。この間の疫病で死去とする)。

●万寿4年(1027)ごろ説

倉本一宏。『小右記』の取り次ぎの「女房」の登場の最後とする。ただ、没年不明とも。末尾に紹介した『紫式部と藤原道長』参照

●長元4年(1031)説

角田文麿など。

いずれにしても、紫式部と賢子との関係は、意外に強いものだったのではと少ない資料からですが感じた次第です。

なお、最近の参考書で購入検討中なのが、上掲の図にも名前が出ていた上原作和氏の本。(ちょっと素人には「お高い」ので凄く悩んでいます・・)。

まとめ

今回は、『源氏物語』の「豪華本」献上や、「まひろ」親子の関係などいろいろ盛りだくさんでした。「まひろ」の行動に若干の違和感を感じましたが、今後はどんな展開になるのでしょうか。(今回はかなり「天邪鬼」発揮回となりました)。引き続き注目したいと思います。

- 中周子「西本願寺本『兼盛集』巻末所載の大弐三位の和歌をめぐって」2021 ↩︎