毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。本ブログは、素人による雑多な自由研究の備忘録であり、更新もかなりのんびりしております。悪しからず。

第42話「輝きののちに」感想

三条天皇の譲位をせまる道長。抵抗する三条天皇。眼病などもあり、政務にも支障がでてきました。

道長が強引に退位を迫ったというのは、有名な事実ですが、実際は当時の公家達の多くも退位を願っていました。実際朝廷の政務も滞ったり、三条の気まぐれに公卿達も振り回されました。藤原実資も三条の近臣として使えましたが、ドラマでも描写があったように、かなり持て余していたようです。(それでも臣下としての筋を通し続けたのはあっぱれですが)。

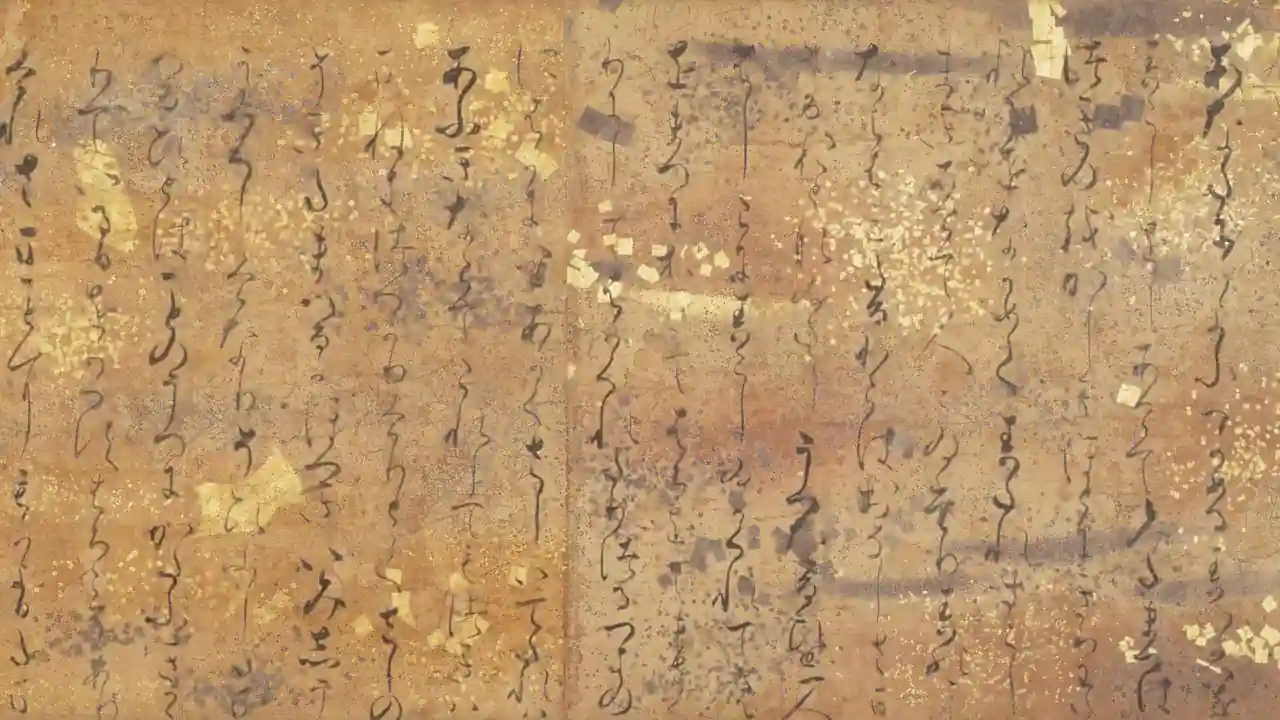

相変わらず行成の描写には違和感がありました。行成は終始道長の忠実な部下であり、その引き立てで急速な出世をした人物でもあります。もっとも、彼の日記『権記』を読むと、行成がただ従順な部下というだけではなく、かなり道長を冷静に分析していたことは分かります。研究者によっては「見下していた」とする人もいます。(黒坂伸夫『藤原行成』等)。ただそれでも、ドラマのように道長に不信感を表現したりする人物ではありませんでした。(巧みに不信感を表に出さなかったとも言える)。

今回の太宰府行きの申し出は、おそらく長和3年(1014年)2月14日の『小右記』の記述を参考にドラマに取り入れたのでしょう。実資はこんな風聞を記録しています。

「大弐(平親信)、辞書を侍従中納言(行成)の許に送る。即ち左府(道長)に覧じ、取り返す」と云々。「納言、望む所有り」と云々。

『小右記』長和三年(1014年)二月十四日条

この時は、(ドラマの通り)願いがかなわず、結局隆家が赴任することになりました。太宰府行きというのは菅原道真をはじめ伊周もそうですが、「左遷」のイメージがつきまといます。ただ、当時は宋との貿易の利権などもあってかなり実入りのよい役職で、就任したい人たちが大勢いたようです。

行成は道長の息子藤原長家を婿としていたこともあり、その娘と婿の生活費を必要としていたといわれます。(『栄花物語』巻16)。そのために大宰権帥就任を望んでいたようであり、ドラマのようになにか厭世感や無気力感から地方転出を願ったわけではありません。婿を大事にすることで道長との関係性を少しでも強化したかったからでしょう。

その後も行成はこの職を希望し続け、寛仁3年(1019年)12月、ようやく隆家の後任として大宰権帥を兼ねることになります。ただ、実際はいろいろ事情が重なって九州へ赴任することはありませんでした。(家族の事情とも、臆して動かないまま辞任したとも言う)。

彼なりの苦悩はあったでしょうけれども、史実上の彼はかなり冷静なのです。まあ、ドラマの「いい人」感あふれる行成も親近感が湧くのは確かですが。

道長と実資の問答はなかなか面白かったです。『小右記』の記録だけを見ると、このころの二人の関係はかなり悪化していたように見えます。道長はそれでも実資にはそれなりの気を遣い続けます。ただ、気を遣いつつも彼の言うことにはあまり耳を傾けているようには見えません。一方の実資も、日記ではかなり激しく道長批判を展開しつつも、現実の対人関係においては道長への配慮も忘れてはいません。

隆家のシーンはかなり美化されていました。実際は道長が大宰府行きをかなり邪魔しているようです。道長はやはり「中関白家」を継ぐ隆家を常に意識し警戒していました。それなら大宰府に追いやる方がいい気もしますが、現地勢力との結託を警戒したとも言います。隆家と親しかった実資が『小右記』に書き残した経緯は以下の通りです。

夜深、按察使納言(隆家)、布衣を着し、来たり、熊野に参る事を談ず。亦、目、頗る減ずと雖も、出仕すべからず。都督の望み、尤も深し。此の間、陳ぶる所、甚だ多し。天気、好かるも、相府(道長)、妨ぐる等の事なり。(三月六日条)

『小右記』長和三年(1014年)

夜に入りて、按察納言、来たりて談ず。多くは是れ、鎮西の事なり。「天気、動くこと無し。但し左府(道長)、猶ほ遏絶(※押しとどめること)すること有り」てへり。(五月七日条)

おそらくは、この実資の証言が事実に近いのでしょう。ただ、『栄花物語』の場合はドラマに近い記述になっています。

大殿も「まことにおぼされば、こと人にあるべき事ならず」とてなり給ひぬ

『栄花物語』巻十二「たまのむらぎく」より

【意訳】

道長も 「本当に大宰府に行きたいと思っておいでなら、 他の人物を任命するべきではなかろう」とのことで、(隆家は)大宰権帥におなりになった。

いかにも、道長の親切で大宰府行きが決まったような感じになっています。今回のドラマの描写もすんなりと大宰府行きを認め(むしろ勧めて)ていました。これは、あきらかに美化されてはいますが、道長のキャラ設定が「心根の優しい人」ということなのですから、これでよかったと思います。

頼通に子がないことを道長や倫子は心配するシーンがありました。史実でも道長は側室を取らない頼通を叱っています。頼通は恐妻家だったとも言われますが、実際はどうだったのでしょうか。若い頃から(育ちの良さなのか)温厚な人ではあったようですね。

道長と倫子のシーンは当時の女性の美徳というか矜恃をよく表していました。ありがちなシーンではありますが、ちょっとの緊張感と彼女の懐の深さがよく表現されていました。

清少納言の心境の変化のシーンがどうにも腑に落ちない。どんなきっかけで急に変化したのかが明確ではありませんでした。何か大きな出来事や心境の変化を起こす具体的な出来事がないと、「急に」変化するというのは不自然でした。隆家とは官職からいっても常に会っているので、彼が急に変わったことに気づく設定もおかしいと思いました。何年も会っていなくてゆっくり自然に変わったというのならわかるのですが・・。もう少し丁寧に描いてあげてほしかったです。

最後の「まひろ」は、母親としてかなり鷹揚で「肝っ玉母さん」の雰囲気があって、なんというかほっと安心できるシーンでした。吉高さんの演技もいい感じでした。

まとめ

引き続き体調不良で、内容が薄くなっております。次週は「この世をば・・」が遂にでてきますが、どんな背景で表現するのかに注目しています。納得のいく描写になることを願っています。では、また次週を楽しみにしたいと思います。