この記事は2023年に他ブログで書いた記事の引っ越し版です。日本語字幕などの公開がない時期の記事なので、誤解や誤りがあるかもしれませんが、そのまま転載しております。

馬伯庸(「三国機密」や「長安24時」などで有名)原作の同名小説のドラマ化です。原作は歴史に埋もれた6つの事件をあつかったノンフィクションです。このドラマは第一部の「学霸必须死—徽州丝绢案始末」に基づくもので、明代の徽州で起きた事件がテーマです。ドラマ版は、この原作にかなりアレンジを加えてドラマ化したものです。(追記:邦題:「天地に問う~Under the Microscope~」)。

以下ネタバレを含むためご注意ください!(中国語力の問題から誤りもあるかもしれませんがあしからず)。

物語の背景(史実)

話自体は史実を元にしており、明の隆慶~万暦年間が舞台です。張居正の改革が始まる時代で、両税法から一条鞭法への変革の時代です。作品のテーマはそんな時代を「顕微鏡」的視野から眺めてみようというものです。通常は戦争や政治など大きな流れから先に見て行くわけですが、この物語は歴史の記録にほんの僅かに残されたものに注目しようという作品です。前述の通り映像化されたドラマ版は、史実とも原作ともかなり異なります。

ドラマの主役「帥家謨」は、史実の「帥嘉謨」をモデルにしています。歴史上の帥嘉謨については、あまり多くのことは分かりませんが、算術が得意で自分の意見をきちんと主張できる有能な人だったようです。この点ではドラマとはかなり違います。家族持ちで、名誉や昇進も人並みに求めていた人だったことは分かります。

舞台となるのは史実では徽州で、その管轄下の6県(歙、黟、休寧、婺源、祁門、績渓)が関係する事件となります。ドラマでは県名が架空のものに換えられていて、「徽州府の歙県」が「金安府の仁華県」となっています。史実と乖離する部分があるための、検閲対策でしょうか。ちなみに、最初のアイキャッチの画像がこの話の舞台で昔の徽州府があった黄山(美しい山でも有名)の古い町並みです。実際の村落の撮影の多くは浙江省蘭谿市にある諸葛村(これも有名な観光地)だったようですが。

彼は役所の「文書庫」で、いろいろな過去の記録を調べているときに偶然課税に関する大きな問題を発見します。本来上記6県で公平に分担するはずの税(生絹を納める)をなぜか彼のいる「歙県」だけが負担しており、それが200年間も続いて来たという問題でした。当時この地方では養蚕はなされておらず、生絹は自分で購入して納めるという方式であり、これは大きな負担になっていました。

史実の顛末

当然「歙県」にとっては「よく見つけた!」ということになりますが、他の5県は「今更言われても負担したくない」ということになります。その結果の大騒動がこの話です。

- 1569年

隆慶3年帥嘉謨は課税問題を発見6県で平等負担のはずの税を、200年間にわたり毎年8780匹を歙県が単独で負担していた。

- 1570年

隆慶4年帥嘉謨は応天府(南京)にこの問題を報告。 - 1571年

隆慶5年再び応天府(南京)に問題を指摘。平等割を認められるが、帥嘉謨は刺客に襲われるなど、不穏な情勢になる。帥嘉謨は江夏へ逃亡し問題は膠着状態に。

- 1575年

万暦3年突然帥嘉謨に逮捕状が出ることで問題が再燃。逃亡中の帥嘉謨は弁明書を送り歙県も彼を援護する。中央がこの問題に本腰を入れ始めたのは、宰相張居正の改革が始まっており、徽州の問題が改革と関係すると見なされたからである。そして地方政府は地元と朝廷の板挟みになりつつ苦しむことになる。

- 1576年

万暦4年5県の反論など互いの駆け引きが続く。古い黄冊(租税台帳)の閲覧を請求。帥嘉謨らの再拘束などもあったが、再度の南京行きのため彼は釈放された。

- 1577年

万暦5年年頭に勅令が下り、税は平等に負担するように裁定。帥嘉謨と歙県の勝利だった。 歙県は喜びに包まれ、祝賀ムードにわいた。帥嘉謨は一躍英雄になったが、これに対して他の5県の不満が爆発し、暴動が発生する。この際、程任卿(ドラマの程仁清)が登場し、帥嘉謨に敵対して暴動を扇動する。事態の悪化を看過できなくなった地方政府は武力行使して鎮圧し、関係者は逮捕される。 この際、帥嘉謨も政治的判断から言いがかりを付けて逮捕。(公金横領の罪)。余計なことをして問題を大きくしたということだろう。 年末に新たに譲歩案が決定され、5県にたいして若干の譲歩(減額)がなされた。

- 1578年

万暦6年4回目の譲歩案が提案され、帥嘉謨の罪状も勅許され決定。彼が税の問題を発見して10年弱。追放刑となり、辺境の軍役に編入されることとなる。以後の消息は不明。 程任卿は逮捕者の中で唯一死刑判決を受ける。(執行猶予)。以後20年収監される。獄中で自らの主張を記した書物「絲絹全書」を執筆。(なのでドラマのような設定は全くのフィクション)。その後、彼も追放刑となり辺境軍へ編入されるが、軍功があり最後は故郷に凱旋するという波乱の人生。

- 1579年

万暦7年最終案が決定し決着する。税制の改革も進み、絹は現物納から銀納に変わった。結果、歙県の負担は3割減った。

帥嘉謨は歙県出身ではない(郷土愛があるわけではない)ようですから、彼の動機はあくまで純粋な正義感だったのかもしれません。そう考えるとこのような結末にはきっと納得いかなかったでしょう。

ちなみに、『歙県志』という地元の歴史を書いた書物には、帥嘉謨について、

雖遭謫戍,而歙人視若壯夫俠士

追放刑にあったとはいえ、歙県の人々は(彼を)壮士であり義士であると見ている。

と記録されています。歙県の人達は、彼に恩義を感じ忘れなかったのです。

その一方で、帥嘉謨の敵でもあった程任卿(ドラマでは味方になるが)ら5県の指導者たちも、各県にとってみれば同じく「義士」であり「恩人」です。皆命の危険をも顧みずに行動した人達と言えます。それぞれの言い分があったということです。

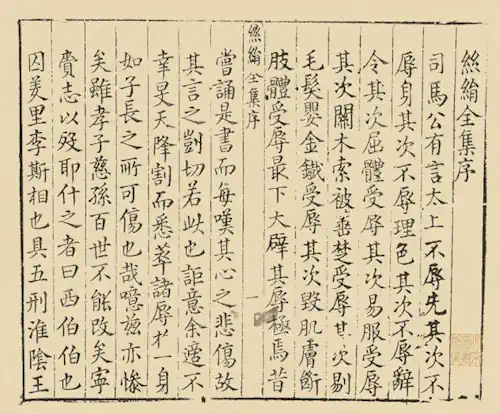

「絲絹全書」

また、上記の通り、程任卿はこのドラマでも重要なアイテムとされた「絲絹全書」の作者です。ドラマでは主人公の父の作品という設定なので話全体の意味が変わってくるような大きな改変です。彼がこのような詳細な記録を残したからこそ、この事件が今に伝わったわけなので、この人あってのこのドラマとも言えます。(冒頭のこのドラマの宣伝ポスターで主人公が手にもっているのがこの「絲絹全書」)。

「絲絹全書」は『漢書』司馬遷伝の引用(文選にも)で始まります。司馬遷から任安への宛てた手紙の内容です。引用元はこういう感じの文章。

太上不辱先 其次不辱身 其次不辱理色 其次不辱辭令・・・最下腐刑極矣

最も大事なことは先祖の名を辱めないこと、ついで自らを辱めないこと、ついで道理や体面を辱めないこと、ついで発言で辱めを受けないこと・・・最悪の辱めは宮刑であって、恥辱の極みである。

『漢書』司馬遷伝

この司馬遷の記事を若干書き換えて引用して始まります。

獄中にいた程任卿は自分を司馬遷に重ねていたのでしょう。

また、ドラマの最後には大物である李世達が登場しますが、原作では出てきません。原作で訴えを受理する大物としては名臣海瑞がいます。当時応天府(南京)にいたのです。ただ、彼は直ぐに離任したため、実際にこの問題を扱った応天巡撫は後任者です。そのため、ドラマ化するにあたってインパクトが必要ということで、同じく重鎮であった李世達を持ってきたのでしょう。海瑞は清官というイメージですが、李世達は若干したたかなイメージがあるので、ある意味ドラマにはぴったりだったかもしれません。なので、李世達の登場は史実とは異なります。

▼こちらが原作

ドラマの感想

今回のドラマは、話数も少なく最後までさらっと見られたのですが、気になることも多い作品でした。あくまで個人的な感想ですが、豆辯の7点台という評価はちょっと過大評価かなと思います。(追記2025年には7.9)。もちろん、中国では多くの視聴者が高評価をしていることを申し添えます。

今作のネット上の感想を総合すると、雰囲気や役者の演技にはみなさんかなり高評価でした。ただ一方で、物語のプロットや演出に問題があると言う人も多かったです。

今作の脚本には原作者も参加しているため、それだけに期待が大きかったのだとは思います。やはり、小説とドラマは別物ではあるのでしょう。また、ドラマは多くの人に受け入れ安いものでなければならないという商業的な要素も強いので、やむを得ない部分はあるのでしょう。

通常原作ありの作品のドラマ化は「原作ファン」の厳しい批判にさらされることが多いですが、今作はそもそも原作自体が史実を調査したものなので、結局史実とドラマの乖離をどう評価するかになります。

今回の話のテーマは税の不均衡や権力の腐敗などが問題です。しかし、ドラマ化にあたって主人公のキャラ設定を大きく変更したため、この問題がかなり薄まってしまっている気がします。(これは検閲がかなり関係していると思われます)。

史実の主人公は(記録は乏しいとはいえ)、自分の郷里ではない地元のために命の危険を顧みずに税の不平等を訴えた人ですが、ドラマの主人公は「算術馬鹿」とも言われて、数学にしか興味がない人間です。(両親の事件も動機の一部ではある)。問題を発見しただけであって、この問題を解決に向けて奔走するのは相棒「豊公子(豊宝玉)」(架空のキャラ)を始め周りの人達です。史実では終始敵であった程仁清が味方にならない限り、話も進まないのです。結果的に主人公の存在が薄くなり、「蚊帳の外」という感じになっています。

おそらくドラマ化にあたって、インパクトがある主人公をということで、今回のような設定になったのでしょうけれど、話のテーマとちぐはぐになってしまった気がします。

もちろん、主役を演じる張若昀は素晴らしい俳優さんですし、他の俳優陣の演技も素晴らしい作品でした。このことには全く異論ありません。しかし、主人公の人物造形は魅力が欠けたものになってしまったと思います。例えば、東野圭吾の「ガリレオ」シリーズの湯川さんは確かに天才で変わり者ですが、非常に魅力的な側面を持っています。今作の主人公にはそれが足りないのです。計算のシーンなどでは、「ガリレオ風の」CGも飛び出して「かっこいい」シーンもありますが、全体のトーンからするとやや突飛な感じもしました。

主人公にいまいち魅力を感じない他の理由としては、他者との心の交流が難しいということが挙げられます。最大の理解者は豊公子ですが、なぜ命を懸けてまで彼を守るのかの設定もやはり薄かったと思います。また、彼の数学的な才能に惚れ込む人達が官吏の中にもいるわけですが、「心が通い合う」わけではなくあくまで一方通行なのも、なんとなく残念です。

明末の色々な社会矛盾のなかに、彼のような純粋無垢な主人公を置くことでドラマが生きると判断したのでしょうけれど、このテーマの場合は逆効果と感じます。繰り返しになりますが、この物語は「顕微鏡」的視野から歴史を見るというテーマなのですから、「普通」の「取るに足りない」人達に注目する話なはずです。であれば、主人公も(算術の天才はいいとしても)歴史に翻弄されながらも意思を貫く「普通の人」であるべきだったと思うのです。

最後がハッピーエンドだったのには評価が分かれました。前述の通り、史実では理不尽な結末になりますが、今作は勧善懲悪のハッピーエンドになっています。

私も、やはり現実の歴史の厳しさや、明末の社会矛盾などを描くからには、最後も史実通り若干の消化不良感を残してほしかったです。

個人的に良かったと思うのは、ラストに李世達を持ってきたことです。前述の通りこれは史実ではありませんが、彼のキャラクターは非常に魅力的でした。彼は決して完全な善人(清官)ではなく、あくまで中央で始まる張居正の改革に「おもねる」ためにこの事件を利用したわけです。史実でも、帥嘉謨の主張が最終的に大筋で認められる原因は、中央で始まる改革に地方政府が忖度したからですから、ドラマもうまくまとめたなという感じがしました。(李世達を演じる尹鋳勝もいい味を出していました)。

いろいろ書きましたが、良く出来たドラマだったのは確かです。原作は6部からなる作品のようですので、続編も期待したいと思います。

また、ようやく動き出した張若昀主演の「慶余年2」にも期待したいと思います。

以上、長文失礼しました。お読みいただき感謝します。

(2023年5月31日)