この記事はは2010年に他のブログで書いたものの引越記事です。今回は大幅に改定して転載しております。

もう30年以上前ですが、映画「清朝皇帝」1(邦題)を見てその原作を探していた私は、神田の内山書店で「書剣恩仇録」をみつけ、わくわくして購入したことを今でも思い出します。でも中国語力の乏しい私にはかなり無謀な挑戦でした。中国語辞典を引き引き、たいそう苦労した記憶があります。(金庸の文体になれると逆に会話だけを追ってゆけば読みやすい)。

(これは二度目に買い直した97年の版)

作品背景

日本語版が徳間書店から90年代に出ていますので、今では読む苦労がないのはうれしいところです。今更説明不要という方も多いかと思いますが、以下に作品の背景説明を若干。

本作品は武侠小説の大家金庸の処女作です。1955年に香港の『新晩報』に連載が始まった作品です。前の連載の穴を埋めるために慌ただしく始まったとか。1930年代以降の旧派武侠小説に対して梁羽生・金庸・古龍などの作品を新派武侠小説といいます。順番的には僅差ですが梁羽生が1954年に「龍虎闘京華」を書いたのが始まりと言われます。その後金庸の本作が続きます。当時武術家の決闘などもあって武術への関心も高まり、武侠小説の新たな需要があった時代だったということでしょう。まだ金庸30代のころです。

その後、本作は1980年には単行本になりました。その後著者による幾度かの改定を経ています。

あらすじ

話は、乾隆帝漢人説とか、香香公主の伝説(実在の皇妃が関係)などが題材になっています。金庸がこの「乾隆帝漢人説」の着想を得たのは、やはり故郷海寧という背景があるようです。乾隆帝は巡幸を好み、江南への南巡が有名です。四回目の南巡(1765年)はまさに海寧から始められたと言われますので、乾隆帝がなぜそんなに江南を好んだのか~それは彼の生まれ故郷だった(つまり漢人だった)からという発想で伝説が生まれたのでしょう。

そして前述の通り金庸が江南の海寧出身だからこそ、同郷人だった清の政治家陳世倌が乾隆帝と主人公陳家洛の父親という設定をしたのでしょう。(このあたりはちょっと調べきれませんでした)。台湾故宮博物院には、四回目の巡幸の計画地図ともいわれる「海寧陳園第四站至省城内行宮道里図説」があります。まさに「海寧陳園」とあるように、海寧に来れば陳家にも立ち寄るという信任ぶりだったのです。こういった歴史もヒントになっているのでしょう。(そして金庸の一族査氏もこの陳家と深い関わりがある)。

このような設定のもと、「反清復明」を謳う紅花会と清朝の戦い、そしてその矛盾が描かれます。そして、乾隆帝が漢人という設定だけでなく、その弟陳家洛は紅花会の総舵手(党首)であることが、二人の関係を複雑にしてゆきます。紫禁城から新疆やゴビ砂漠まで様々な地域が舞台になる面白さもあります。

武侠小説お約束の要素である「恋愛」は、主人公陳家洛とヒロイン二人の(無垢な)三角関係で描かれます。最初のヒロインは、上掲中国語版ペーパーバックの表紙にもなっている、翠羽黄衫の異名を持つ霍青桐。そして二人目はその妹カスリーという、もう悲劇性ありきの設定です。結果的に主人公の優柔不断さやすれ違いが元で、霍青桐との恋は成就せず、次に愛を誓ったカスリーとも悲劇的な結末を迎えます。国を思う気持ちと愛情の板挟みも、本作品の一つのテーマです。私はどうしても霍青桐びいきなので、「主人公も酷だな~」などと思いつつ読んだのを思い出します。

いずれにしても、この作品の妙は、時代設定を乾隆期に持ってきたことです。康熙帝の初期ころならまだ「反清復明」も鄭成功(あるいは葦小宝??)のこともあって現実味があったと思うのですが、乾隆期は最盛期の繁栄を謳歌している時代でした。社会の矛盾はなくなりはしませんが、それでも「自分は良い君主だ」「民も幸せだ」という兄乾隆帝に陳家洛は十分な反論ができませんでした。逆にこれが、内憂外患の清末になればまた違うわけですので、時代設定が本当によく考えられていると思います。

結局主人公の恋は(色々な意味で)悲劇に終わり、紅花会も散らされて失意の主人公たちは塞外へという話です。このあたりの悲劇性は、後に金庸自身が参加して映画化された前述の「清朝皇帝」の方がより激しいものがあるので、もしかすると金庸も本作の結末には満足していなかったのかもしれません。

史実との違い

乾隆帝漢人説の背景設定

前述の通り乾隆帝漢人説というのは史実ではなくあくまで伝説です。乾隆帝の母親は(公式には)側室だったニオフル(鈕祜禄)氏とされています。また、「書剣恩仇録」の設定では実父は陳世倌とされているわけですが、この設定は彼の経歴と乾隆帝の生まれを付き合わせてみるとやはり無理があります。

陳世倌は1680年生まれで1703年に23歳で進士になった人です。名門の出身で順調な出世を辿ったとはいえ、1711年に乾隆帝が生まれたころはまだ30歳そこそこです。(この間「康熙字典」の編集にも携わる)。父親になる年齢的にはまったく問題ないのですが、当時はまだ皇室の家事に関わるほどの地位にはいないのが問題です。内閣学士となり内閣入りするのは雍正二年(1724年)40代のころなので、まだ「陳閣老」と呼ばれる存在でもありません。海寧の名門であり出世も順調でしたが、やはり史実とはかなり乖離した設定ではあります。

「回族」関する設定

特に史実と違うのは、「回族」(回部)に関係した事柄です。「回族」は基本的には漢民族化したムスリムという考えが一般的で、有名なところでは明代雲南出身の鄭和(馬氏)などが有名です。現代では中国語を話すムスリムを挿す場合が多いようです。(一般にウイグル語を話すムスリムはウイグル族)。

「書剣恩仇録」で語られる「回族」と清朝との戦いは、歴史的にはジュンガル遠征を指すものと思われます。しかし、史実と小説ではかなり違いがあります。

まず、族長ムジョルンなどはフィクションですが、彼の原型は霍集占(ホージャ・ジャハーン)だと思われます。この戦いはジュンガルの内訌が関係していますが、最終的に大小ホージャの乱として表面化します。大小というのは兄弟ということです。その弟の方がホージャ・ジャハーンです。

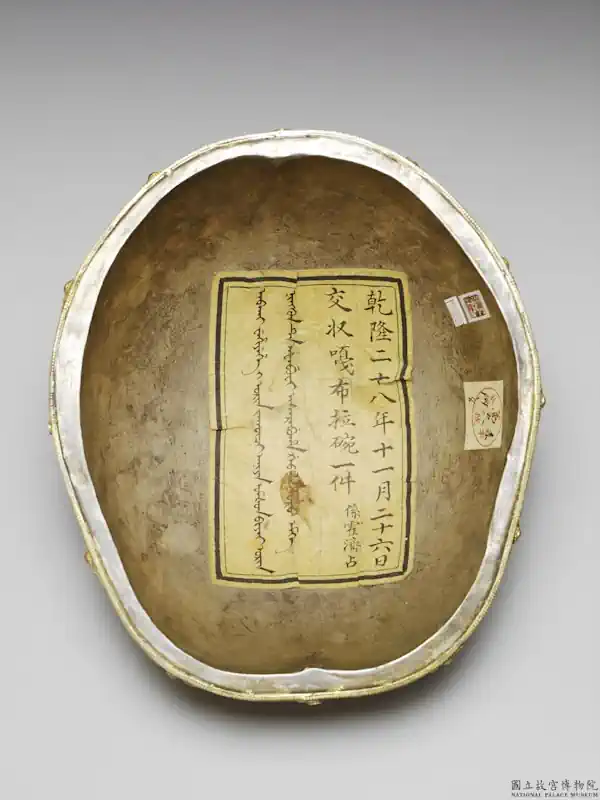

この反乱の鎮圧のために派遣されたのが兆恵です。小説では、かなり悪役として描かれる一方で、回族側は知将霍青桐や紅花会の活躍で勝利するような描かれ方です。しかし、史実の兆恵はかなりの知将で、苦戦しつつも1759年には最終的には乱を鎮圧します。(冒頭で言及した映画「清朝皇帝」では、術中にはまった兆恵はあっさり首をはねられますが、史実の兆恵は戦死もしません)。そして、乱の首謀者ホージャ・ジャハーンらはバダフシャーンに逃亡したところを清に恭順する現地の王に殺害されます。その結果二人の首が首都へ送られ、髑髏はチベット仏教の仏具「嘎布拉碗」とされて、現在も台湾の故宮博物院にあります。この乱が鎮圧されて清の版図に組み入れられ「新疆」(新しい土地・境界)とされるのです。

嘎布拉碗の内側にはこう書かれています。

「乾隆二十八年十一月二十六日,交收嘎布拉碗一件,係霍濟占」

この腕がホージャ・ジャハーン(霍濟占)由来のものであり、乾隆28年に収蔵されたとあります。数百年の月日を経てなお、彼が実際に生きた証が伝えられているということに驚きます。

台湾故宮博物院 CC

「乱」の経緯からして彼らがムジョルンのような「英雄」(=善)だったかはかなり疑問もあります。ただ、興味深いのは、ホージャ・ジャハーンの元妻が乾隆帝の側室容妃だとする説もあり、この容妃こそは香香公主のモデルとも言われます。いずれにしても史実の容妃は、戦後兆恵によって都へ移送され皇帝の側室となりました。この香香公主伝説(香妃伝説)は中華民国時代にかなりはやったようです。ただ、この「ホージャ・ジャハーンの妻」説を採ると、「書剣恩仇録」的に言えばカスリーは霍青桐の母(実母かは別にして)になってしまうと思いますが・・。

それでも、「書剣恩仇録」は、史実の中に巧みにフィクションをはめ込んで作られており、さすが金庸ではあります。

お気に入りの名場面

ここで、お気に入りの場面を一つだけ挙げてみたいと思います。この小説は群像劇的な要素もあり、その中でかなり大きな部分を占めているのは紅花会の幹部で「金笛秀才」の異名を持つ余魚同と、政府高官の娘李沅芷の話です。二人はある意味ロミオとジュリエットのように相反する背景を持つわけですが、その二人の恋の行方が複雑に語られて行くのも本書の魅力です。「書剣恩仇録」はこの李沅芷の話からスタートするぐらいなので、かなり重要人物でもあります。

李沅芷は高級官僚の娘でありながらも江湖の世界に憧れて、紅花会の活動に飛び込んで行くおてんば娘です。そしてハンサムな余魚同に惹かれて行くのですが、肝心の余魚同は紅花会幹部の人妻に密かな恋心を持っているというのが「文脈」になります。

これから引用するのは、李沅芷と余魚同が敵に追われて洞窟に逃げ込む場面です。洞窟の外では敵が煙で二人をいぶりだそうと待ち構えているのですが、李沅芷の思いは終始余魚同とすれ違ってしまうのです。

李沅芷眼望洞外御敌,说道:

“你干么避开我?难道你见到我就讨厌吗?”

余鱼同道:

“李师妹,你干么现下说这些话?咱们脱了险之后再说行不行?”

李沅芷默然不语,过了一会,说道:

“那时候你又要避开我了。”

余鱼同听她语气凄楚,心中一动,颇感歉仄。突然蓬的一声,一个火光掷在洞口,余鱼同一呆,火把中只见她俏脸含怨,泪珠莹然,一张雪白的脸被火光一迫,更觉娇艳。

金庸著「書剣恩仇録」中国語版より

李沅芷は外を眺めながら言った。

「どうして私を避けるの?見るのもいや?」

余魚同は(困って)言った。

「李師妹、今はそんなこと言っている場合じゃないだろう?その話はまたここから出てからにしないか?」

李沅芷はしばらくだまってから(ぽつりと)言った。

「そのときはまた私を避けるんだわ・・」

余魚同は彼女の語気に悲壮な響きを聞き取って心が思わず疼いた。 そのとき突然「ぼおっ」という音とともに洞窟の入り口へ火が投げ込まれた。 一瞬の光に照らされた彼女の顔は雪のように白く美しく、怨むような表情には珠の涙が光っていた。

日本語訳を押し入れにしまい込んでいるので、私訳で失礼しました。(正確な翻訳は、徳間書店版をご覧ください)。暗がりの中で、敵の放った火が一瞬の光景を作り出すという、映像ならスローモーションで見ているような美しい光景が今でも心に残っています。

この二人の関係は最後まで複雑なので、私としては(煮え切らない)主人公の恋路以上に彼らを応援したくなるのでした。(まあ余魚同も相当病んでいるわけですが・・)。

ちなみに上の画像は、AdobeのAIの画像生成で作ってみたものです。(原作にもこのシーンの挿絵があって、凄く好きな絵なのですが、著作権の関係で綺麗には掲載できないのでAIにて)。冒頭のアイキャッチ画像もAIで生成しました。この李沅芷の場面は若干構図や時代考証的におかしいところもありますが、まずまず雰囲気が出ているかなと思います。涙まで表現できなかったのががちょっと残念ですが。(これは2025年の記事再編で加えてみた要素です。初稿2010年時点ではまだこんな技術はなかったので)。

まとめ

金庸の作品のすばらしさは、歴史を巧みに織り込むことや武術の細かい描写、ユーモア、恋愛がどれも良いバランスで描かれていることだと(勝手に)思っています。処女作にふさわしい若々しさや青春の甘酸っぱさが表現されている作品でもありました。主人公陳家洛のキャラクター描写には多少の不満も残るものの、私にとって最初に出会った金庸作品でもあり、心に残る作品です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

初稿:2010年4月23日

改定:2025年7月29日

- 許鞍華(アン・ホイ)監督作品。(1987中国・香港合作)。金庸が自ら制作に関与した作品。前編:书剑恩仇录(紅花党の反乱)、後編:香香公主(シルクロードの王女・香妃)。LD版などでは「風と興亡」という邦題でも知られる。確か90年前後に日本の国際映画祭で上映されたと記憶。 ↩︎