本記事は、音楽ジャンルの旧ブログ閉鎖に伴う引越記事です。2010年の記事でジャンル違いではありますが、消すのも忍びなく、(自分史・音楽史と言い訳しつつ)こちらへ再編・引越させていただきました。引越にともなって動画も埋め込んでみました。

1980年代のシンセサイザーブームでは、YMOや富田勲、喜多郎など様々なアーティストが活躍しましたが、忘れてならないのはドイツのバンド「クスコ(CUSCO)」でしょう。主に、自然や歴史などをモチーフにした作品が多いですが、初期はリゾートミュージックとかサイトシーイングミュージックなどとも呼ばれました。アップテンポな曲はスーパーなどでよく流れていた記憶もあります。(以下アルバムの発表順のカウントはベスト盤などを抜きにしたものとなっております)。

クスコというバンド

1979年結成のこのドイツのバンドは、マイケル・ホルムとクリスチャン・シュルツを中心に様々な形式で活動してきたグループです。ドイツと言えば、テクノの走りともされるクラフトワーク(Kraftwerk)も有名ですが、クスコはその少し後80年に最初のアルバムを出しています。

マイケル・ホルムは、歌手としての実績が結成当時既に10年以上あり、大ヒット作もある人物でした。また、クリスチャン・シュルツは作曲家の父と歌手の母という音楽一家に生まれ、大学で作曲とピアノを修めた人物です。ジャズフュージョンバンド「passport」のメンバーでもありました。このような多彩な二人が出会って「クスコ」というバンドが結成されました。

さらに、クスコにとって重要な人物として、上記二人以外に、レイナー(ライナー)・ピエッチ(Rainer Pietsch)がいます。デビューアルバムのレーベル「アウトバーン」は、79年にホルムとピエッチで設立したレーベルでもあります。(ドイツ語圏以外で分かり易い名称にしたらしい)。彼は、75年にマイケル・ホルム個人のアルバムをプロデュースしてゴールドディスクを受賞しており、元々ホルムと関係が深い人物だったようです。そんな縁もあって、デビューアルバムから参加していた人物です。キーボード演奏、作曲、編曲などで、(クレジットを見る限り)5th「バージン・アイランド」まで参加しています。「クスコ」の一時代を支えた人ですが、残念ながら97年に死去しています。

初期はこれ以外にも多数の「臨時」メンバーたちが参加し、生楽器の演者もふくめて様々な人たちが関わったバンドでもありました。

デビューアルバム「Desert Island」背景

マイケル・ホルムは「クスコ」結成より10年以上前に、1965年の映画「Kungsleden」(邦題:太陽のかけら)のテーマ曲でヒットを経験しています。(演奏はベルリンのジャズクラリネット奏者Roger Bennett)。そもそも、「Kungsleden」のテーマ曲は、彼が10代の頃に作った曲で「Desert Island」という名前でした。その後音楽活動を始めたあとに、ベルリンの音楽出版社の御曹司Peter Meiselの目にとまり日の目を見た曲でした。(ドイツでもヒット)。そして、そのあとこの映画に採用されることとなったのです。(2025年追記:2023年の彼の自伝には、映画に音楽を付けてヒットさせたのは映画オリジナルではなく、日本での話だと示唆されている。つまり、日の目を見た「Desert Island」が以外にもその後、日本で大ヒットしてびっくりということのよう)。

そう考えると、クスコ結成後のデビューアルバムを「Desert Island」と名付けた(そしてセルフカバーした)ことには、彼なりの思い入れがあったのでしょう。同時に、このアルバムが(後述するように)特に日本で成功したことには、かつての映画の記憶も関係していたのかもしれません。

このファーストアルバムについて、ホルム自身の言によれば、リリースがかなり難航して、結局日本のレーベルから出してもらったというような発言をされていました。このあたりの詳しい事情はよくわからないのですが、ファーストアルバム「Desert Island」は、80年にアウトバーン(前述のレーベル)から出た後、81年に日本のユピテルレコード(現在は音楽レーベルから撤退)から出ています。

いずれにしても、クスコが世界的に認知されるようになったことに日本のレーベルが貢献したということのようです。公式サイトでも、ファーストについては「日本で成功を収め」とありますので、まず最初に日本人に支持されたバンドでした。その後、米韓でも有名になったクスコですが、ホルムによれば本国ドイツ(や欧州)ではあまり認知されなかったとのことです。

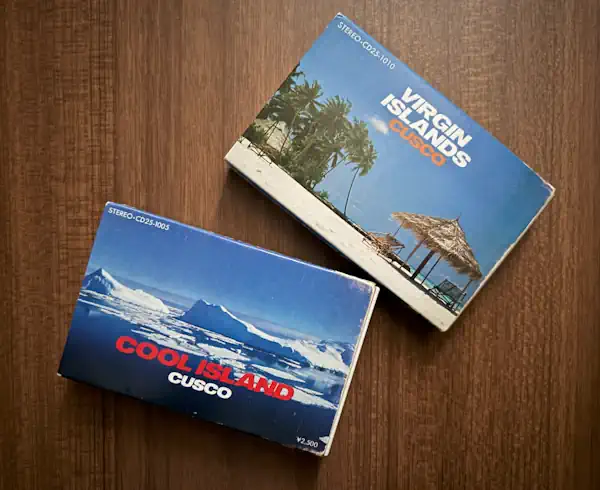

押し入れの中からカセットテープ版を久しぶりに出してみました。(レコードで買ったものは行方不明)。もうカセットデッキが手元にないので聴けないのですが、大事にとってあります。添付の解説書は、ほんの少しのメンバー紹介以外は、ほとんど表題地域の地理的情報(観光情報)ばかりなのも面白い特徴です。このユピテルレコード版(日本版)のジャケットが基本オリジナルで、再版されているバージョンは下記YouTubeの画像のようなジャケットになっています。やっぱりオリジナルがいいです。

おすすめ曲

以下、おすすめ曲をいくつかご紹介します。

「Aurora」~3rd「クールアイランド」から

極地を題材にした3rdアルバム「クールアイランド」(1982)の「Aurora」という曲。クレジットでは、ギターはAndy Marx(ドイツ)で、ストリングスはミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団という作品。

1曲目を飾るこの曲で、一気に極地の世界へ誘われます。作曲が前述のR.ピエッチとM.ホルム、編曲がR.ピエッチ。ホルムのメロディに、ストリングスとギターというきわめてシンプルな構成ですが、美しさこの上ない名曲です。

「Virgin Islands」~5th「ヴァージン・アイランド」より

こちらは、まさに南国リゾートという感じ。日本版のキャッチコピーは「目醒めれば、カリビアン・ブルー」でした・・。表題曲の「Virgin Islands」です。ピエッチとドイツの作曲家ロバート・ユングの作。

「Kyushu(九州)」~6th「アイランド・クルーズ」より

1984年のアルバム「アイランド・クルーズ」から、日本の「Kiushu(九州)」。南国というイメージなのでしょう。温かさと同時に、なんとなく切なさのある曲で気に入っています。

まとめ

今回ご紹介した曲はいずれも「クスコ」初期の曲たちです。実は、私の場合10tn「リング・オブ・ドルフィン」(1989)あたりまでしか所有しておりません。個人的には、7th「アプリマック(Apurimac)」までの初期バンドサウンド時代が好きなため、今回も初期に偏った選曲になっております。1986年の8th「アランフェス協奏曲」(これは結構よかった)からは、バンドサウンド時代から(富田勲のような)シンセ中心の構成に変わって行くこともあって、「聞き込んでいる」と言えるのは7thあたりまでです。路線の変更ということ以上に、音楽作成の環境が飛躍的に進歩した時代ということでもあるのでしょう。(録音環境や音源の進歩など)。

その意味では「本当のファン」とは言えないのかもしれませんが、是非今後も「聞き継がれてほしい曲たち」ということで、今回記事にしてみました。

以上、お読みくださり感謝いたします。

この記事を書いてからもう15年が過ぎました。本ブログは歴史関係の話題やエンタメ中心なので、音楽系の話題はジャンル違いではありますが、他ブログ再編(再編縮小)のため、こちらへ引越保存させていただきました。

再編にあたって、今回動画をかなり埋め込みました。(その結果ページが重くなってしまいました、ご容赦くださいますように)。昔はブログに動画を載せるのは技術的にも著作権的にもハードルが高かったですが、最近は本当に便利になりました。

この記事を書いたあと、CUSCOの主要メンバーであるクリスチャン・シュルツが2011年に亡くなり、オリジナルアルバムがもう出ていないのは寂しいところです。

お付き合いいただき、ありがとうございました。