この記事は2024年に他ブログで書いた記事の引越版です。一部加筆修正しております。

ひさしぶりの金庸武侠ドラマです。

終わってみると豆辯では6.3(2024.9現在)と意外に低いものでした。もっとも、「金庸原作」となると期待も大きく、原作ファンたちの厳しい目が光っていて、なかなか高得点とは行かない場合が多いですが、せめて7点台はほしい所でした。(2018年の「新笑傲江湖」は2点台でしたが・・・)。

私も、総合的な感想は、「普通」――豆辯で言えばやはり6点ぐらい――という感想です。以下、細かく感想(あくまで私の独断と偏見によるものです)を述べて参りますが、ネタバレが含まれますのでご注意ください。(中国語力の不足による誤解や誤りがあるやもしれませんので、ぜひお詳しい方のレビューもネットなどで調べてみてください)。

歴史背景

時代は、南宋寧宗の慶元5年(1199年)から、理宗の宝慶3年(1227年)にチンギス・カン(以下この読みで統一します)が六盤山(現寧夏回族自治区)で亡くなるまでを扱っています。ただ、金庸の原作最終改訂版では黄蓉と郭靖の年齢調整がされているので、この正確な年代も調整されているかもしません。ちなみにバージョンは連載版(旧版)、流通版(新版。日本語版もこの版)、最終改訂版(新修版)などがありますが、今回は最終改訂版も参照しながらまとめてみました。

ドラマについて

今作は「金庸武侠世界」リシーズの第一章:『射鵰英雄伝 』です。(『神鵰侠侶』が第二章らしい)。五部構成になっており今回の「鉄血丹心」の後、来年2025年にはオリジナル色の強い「東邪西毒」「南帝北丐」「華山論剣」「九陰真経」と続くようです。それぞれ監督も違うようで、次は「東邪西毒」(登録では8集)が近く公開のようです。(2025年追記:「九陰真経」が最初でした)。

「鉄血丹心」というのは1983年版『射鵰英雄伝 』の話の区分の一つであり主題歌でもあります。今は亡き羅文の歌声が懐かしいです。(広東語はまったくわかりませんでしたが・・)。「戦いと忠義」的な意味でしょうか。

繰り返し映像化されてきた「射鵰英雄伝」ですが、あくまで私個人の好みでは、やはり2003年版かなと思います。予算も桁違いですし、屋外ロケのスケールも素晴らしく、原作の雰囲気に最も近かったと思います。(原作者金庸も評価していた作品ですが、ドラマの評価は豆辯で7点程度でした)。

キャスト感想

此沙の郭靖は誠実な感じがよかったとは思うのですが、雰囲気がちょっと大人過ぎる(そしてイケメン過ぎる)かなとも思いました。(まだお若いですけれども)。彼は『山河之影』のようなキザな悪役の方がはまる気がします。(李東方役は凄く良かった)。

包上恩の黄蓉は、過去の李一桐や周迅の小悪魔的イメージが強すぎるせいで、最初はなじまなかったのですが、結果的にとても良かったと思います。

周一囲の黄薬師と聞いて、最初は違和感がありましたが、ドラマを見始めると意外に悪くなかったです。気品という意味では足りないけれども、貫禄というかすごみがあって大侠らしい雰囲気でした。癖のある役者さんなので、好みは分かれるところです。今回の黄薬師は意外と「いい人」でした。

欧陽峰は、西毒というだけあって雰囲気もエキゾチックでよかったと思います。ただ、若干若い気はしました。欧陽克も小者感がよく出ていました。

王弘毅が演じた楊康は、はまり役だったと思います。きちんとした総髪で描かれていたのも好感が持てました。「悪すぎない」複雑なキャラ描写(といっても悪いけれど)でよかったです。

黄羿の穆念慈も、雰囲気的に良かったと思います。ただ、今作は自立した女性像を描くという話だった気がしますが、終わってみるとこれまでとあまり変わらない気もしました。

周伯通はイメージがもう固定してしまっているので、「まあこうだよね」というキャスティング。最新改訂版の風体(黒髪黒髭)により近い気がします。(イメーするほど老人ではない)。個人的には凄くよかったです。

洪七公はちょっとハンサムすぎ!です。これまでのイメージではかなり高齢で貧相なイメージですが、今作は若くて貫禄もあります。原作では版によって彼の年齢に齟齬があるようですが、おそらくこの物語のころは60前後なので、まあぎりぎり中年でもいい感じではあります。今回は主人公二人を常に見守る重要なキャラであり、大変魅力的なキャラでした。

一灯大師(段智興)も、なかなかいい演技でした。物語の設定では「天龍八部」の段誉の子孫。

梅超風は孟子義でしたが、これはかなり良かったです。2017年版では彼女は穆念慈役でした。今作の梅超風と黄薬師の関係は、金庸の最終改訂版に近い感じがしました。

江南七怪と全真七子は、かなり背景に退いて脇役になっていましたが、話数からするとやむを得ないところでしょう。

良かった点

全体的に、原作に近いアレンジになっています。これは良かったと思います。特に、黄薬師と梅超風の関係性は、金庸自ら改訂した最終改訂版に近く、二人の関係性がよく描かれていました。この金庸の改訂は古参の原作ファンからは不評だったようですが、私は結構好きな展開です。

全体的に原作より、ソフトな作りになっていて、現代の視聴者のニーズに沿った「感情移入」しやすい作品になっていると思います。これをどう評価するかは分かれるところです。原作の場合、南宋前期の時代背景や江湖の残酷さなどが、武侠小説のある種の醍醐味として率直に描かれます。なかなか近年の視聴者には受け入れられないのかもしれません。

結果として、黄薬師や梅超風、楊康らが「悪すぎない」人物設定になり、「より人間的に描かれた」ところが本作の魅力ではあるのでしょう。翻案としては、一つの形ではあると思います。ただこのあたりは、昨今の政治的な方向性や、中国社会の風潮(道徳的批判など)を反映している気がします。

今作は『射鵰英雄伝』のダイジェスト版と思うのがいいと思います。話がテンポ良く(言い換えれば雑に)進み、原作で「はらはらドキドキ」する部分や、すれ違い、誤解による不安や無常感などをあまり感じずにサクッとドラマが進みます。特に今作では洪七公が、ある意味導き手となって二人を随時導きます。(これがある種の安心感にもつながっている)。原作はもっと波瀾万丈で、主人公二人が様々な恩仇に引き裂かれそうになりながらも結ばれるまでが長いので、じれったさはあります。

結局今作は、五部構成の最初の「物語紹介(復習)」という立ち位置なのでしょう。特に前半に作りが雑になったものの、後半盛り返した感じはしました。

問題と感じた点

今作はとにかく、展開が早く話数が短いので、特に前半がかなり雑な作りになりました。特に回想シーンの挿入があまりに唐突です。また、室内ロケが多いので、どうしてもちゃちな印象になっています。2003年版のようなモンゴルの大草原というようなシーンはありませんでした。

昨今武侠・仙侠系アニメは引き続き人気が高く、若い人たちに支持されていることはわかるのですが、ドラマの描写もアニメチック(CG等も含め)になってしまったのが残念です。金庸は「低武」のジャンルであり、仙侠・玄幻ではないので、あまり派手なCGは不要と思います。

これははたして『射鵰英雄伝』なのか

今回は、モンゴルのシーンがかなりカットされています。しかし、本来この話はモンゴルに始まってモンゴルで終わるといっても過言ではありません。ドラマでは、重要な射鵰のシーンも出てきませんでした。(多少似た場面はあるが)。『射鵰英雄伝』なのに、モンゴルのシーンがこれほど少ないのは違和感がありました。

そもそも「射鵰英雄」は郭靖ではなくチンギス・カンのことですから、その意味でもモンゴルのシーンは重要だったはずです。

最終回の二人の会話に違和感

一番残念だったのは、ドラマの最終回で、郭靖とチンギス・カンが最後の会話をする場面です。原作の良さが生かされていませんでした。

ドラマ版のそのシーンは、かなりあっさりしていて、郭靖が愛国の士として決別宣言をするという感じです。しかも最後は、振り返らずに去ってゆきます。これは確かにかっこいい英雄像ですが、原作の郭靖とはかなり違います。

では、原作のシーンの方を、金庸が最終改訂した版から大意を意訳して引用してみます。原作では40話「華山論剣」で、ドラマの方は最終回30話に相当します。(最終改訂版は日本語がないので、かなりいい加減な私訳ですので、ご了承ください)。

ちなみに、原作の当該シーンの挿絵はこんな感じです。

(明河社版91年版)

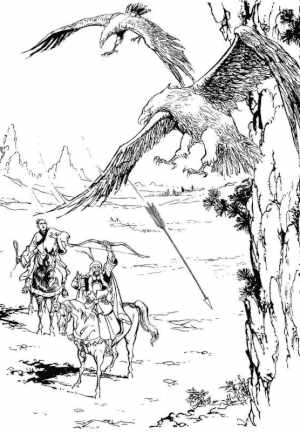

場面はチンギス・カン最期の地、六盤山の草原。(上の挿絵参照。ドラマ版は夜の屋内)。チンギス・カンは鷹を射ようとして歳のせいか失敗する。(つまりもはや射鵰英雄ではない)。これはチンギス・カンの死を示唆する場面でもある。以下は二人の馬上での会話。

下手な意訳で申しわけありませんが、上記部分で、青字部分は最終改訂版でさらに追加された部分です。原作での郭靖は、チンギス・カンへの敬意を持ち続けており、決然と意見を述べる一方で、直言の非礼をわびてもいます。それでもチンギス・カンは郭靖を罰することはせず、「お前らしい」と褒めます。チンギス・カンは、ドラマと同じく「自分が英雄ではないというのか」という問いを最後に投げかけますが、そこには彼の誇りと、一抹の悲しさも含んでいる気がします。

また、原作の郭靖はチンギス・カンの功罪についての評価を保留にしており、最後を看取ってから礼を尽くして去ります。一方ドラマ版は、もはや「決別」という雰囲気になっており、最後郭靖は振り返りもせずに去ります。

これらの点で、ドラマ版は郭靖のチンギス・カンへの複雑な感情が十分描かれてはいませんでした。

ちなみに、原作のラストとドラマのラストは「華山論剣」と「二人の別れ」の順番が違います。私は、繰り返しになりますが、『射鵰英雄伝』はモンゴルに始まってモンゴル(チンギス・カンとの別れ)で終わるべきだったとやはり思います。(あくまで私見です)。

もっとも、視聴者に訴えるのは、やはり分かり易いヒーロー像でもあるので、今回のドラマのような作りになるのはやむを得ないのかもしれません。だいぶ冗長になりましたが、話の根幹に関わることなのでうるさいことを書かせていただきました。

モンゴル語を話す郭靖が見たい

これはあくまで要望ということなのですが、郭靖たちには「モンゴル語も話してほしい」のです。

もちろん原作も小説である以上全ての会話は中国語で記載されていますが、折々に中国語とモンゴル語の会話の違いが示唆されます。例えば、ドラマ版29話で、郭靖の母親が人質となることを避けるために自害するシーンが出てきます。これはチンギス・カンの前に母子が引き出されているシーンですが、この場面は本来言語の違いが明確に表現されている場面でした。

原作で母親はチンギス・カンにたいして、「私があなたに協力するように息子を説得します」と(嘘を)言います(これはモンゴル語のはず)。そして、息子には中国語で話します。つまり、息子にはハーンたちがわからない中国語で「モンゴルに協力して漢人を殺すような不忠な行為はゆるさない」と反対のことを述べるのです。原作のその場面では、チンギス・カン達は中国語がわからないので、母親が説得してくれていると喜んだと書いています。しかし、突然場面は緊張し、母は短剣を自分につきたてて崩れ落ちるのです。この緊張感は、言語の違いという設定がないと表現できません。

ドラマ版ではこの言語の違いが描写されないのでどうにも不自然です。周りは母親が違うことを言っているのでなんとなくざわざわと反応しています。しかし、もし言葉が通じているなら蕩蕩と自説を息子に述べる母親をそのままにしてはおかないでしょう。ドラマには字幕という小説にはない強力な表現方法があるのですから、モンゴルではモンゴル語を話す郭靖・・・是非そんなバージョンも見てみたいと思った次第です。(2025年追記。徐克版の映画ではモンゴル語が多用されています)。

アクションの問題

今回の武術指導は大物谷軒昭ということで楽しみにしていたのですが、アクションがどうにもいまいちでした。何より今回はワイヤーがひどい。

谷軒昭は袁家班(袁小田のこどもたちのチーム、ドニーイェンなんかももともとはこれ)で、『卧虎藏龍』(グリーンディスティニー)は師匠袁和平と参加していますし、周星馳の『功夫』や『道士下山』などでも有名です。どうしてこうなったのか・・。

ただ、意外に包上恩の動きがよいのには驚きました。

まとめ:結局時代は変わった

近年、武侠小説やドラマへの大衆の興味も変化しつつあります。特に、梁羽生、金庸、古龍ら「新派武侠小説」の大家たちが故人となり、原作を読んだことがない人も多くなっています。

中国では武侠ドラマ冬の時代と言われて久しいですが、やはり若い世代の関心を惹きつけるには新しい工夫も必要なのでしょう。(中国ではアニメの武侠・玄幻・仙侠ジャンルはかなり盛況のようです)。

そのような中で、あえて金庸作品を映像化しようという挑戦は素晴らしいことだと思います。全体を『金庸武侠世界』と銘打って、原作に忠実な部分とかなり自由な部分を分離してシリーズ化することで、新しい工夫をしているのでしょう。まだ今回のドラマはそのほんの一部ですが、今後に期待したいと思います。

最後に、個人的な希望なのですが、日本でももう少し武侠小説の翻訳が進むといいなと思います。日本では武侠小説の訳本はもうまったくと言っていいほど出版されなくなっています。金庸の小説は日本語では電子書籍化すらされていません。

▼中国語の電子書籍はたくさんありますが・・・。(これは『射鵰英雄伝 第一巻』中国語の最終改訂版です。

日本でも、金庸に限らずもう少し翻訳が増えてくれればと思います。(梁羽生作品を希望・・)。

さて、長くなりましたので、この辺にいたします。毎度の長文お読みくださり感謝いたします。