毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。感想以外の調査部分は、素人の自由研究レベルの雑多な備忘録ですので、悪しからず。

第38話「まぶしき闇」感想

くどいようですが、「まひろ」と「ききょう」清少納言との関係の描き方があまりに趣がないのですよね。二人がすれ違うからこそ、二人の関係性が面白いと思うのです。

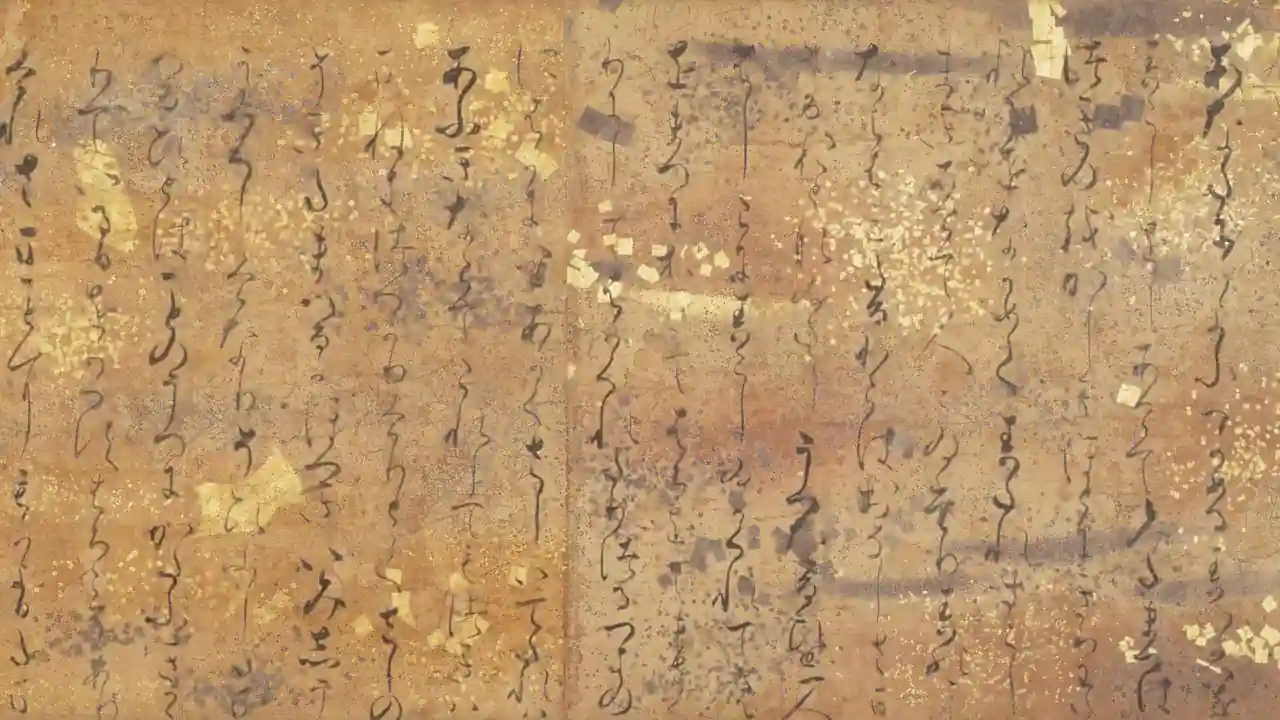

現行の『枕草子』には1009年ごろの情報まで含まれているとされますので、最後の最後には清少納言も紫式部のことを知っていたかもしれません。ただ現在伝わる限りにおいては、彼女は紫式部については書きませんでした。しかし、一方の紫式部は、そうとう『枕草子』を意識したはずです。

あくまで素人として、二人の著作を読んでみて感じることを「雰囲気」で語らせていただくなら、清少納言はきらびやかで自由気ままという感じでしょうか。ただ、彼女は定子や「中関白家」の没落の中で「枕草子」を書いているわけなので、ドラマの「ききょう」が「まひろ」に述べた通り、書いていないこともたくさんあるわけです。むしろ、話を盛ったり虚構で定子を飾っている部分もあるとされます。(歴史的事実と符合しないことも多い)。それは虚勢を張ったのかもしれませんし、美しい思い出に生きた人だということなのかもしれません。

それにたいして紫式部は、学才に富んだ女性が人生で色々なことを経験して非常に内省的で若干気難しい人になったというイメージ。葛藤も抱えていて、ストイックな一面がある。「枕草子」の亡霊を払拭すべく彰子サロンで真面目に努めた人なのでしょう。清少納言とは違い、彼女は道長や彰子がまさに権力を上り詰める場面で彼らの側にいた人物であり、中宮の女房として道長の庇護もある立場ゆえの「誇り」がかなり著作に表れています。有名な「清少納言の真名かきちらしへの批判」などを読むと、彼女が直接清少納言に会っていない(『枕草子』で「会った」)からこそ、意味を持つものだと感じます。

なので、二人が(どこかで面識はあっても)直接会わない設定の方が二人の個性がうまく表現できたのではと思います。清少納言は基本的に紫式部を知らずに『枕草子』を書きますが、紫式部は『枕草子』の影響力をひしひしと感じ、それを払拭すべく懸命に行動する・・・という感じのドラマが見てみたかったのです。つまり、清少納言の『枕草子』について言えば、会っていない(直接紫式部を意識して書かれていない)のに、なぜか紫式部批判のようにすら見えるというのがまた、面白いと思うのです。

道長が賢子の出仕を勧める場面がありましたけれども、今後道長を含めた親子関係はどうなってゆくのでしょうか。

伊周の呪詛が知られるにいたりました。ただ、彼が「悲劇の人」かといわれると、調べれば調べるほど自業自得という印象が深くなります。ただ、「悲運の人」ではあります。父が早くになくなり、定子も亡くなり、長徳の変が起きる・・など、確かに運は本当に「悪い」。(それが歴史ですが)。でも、状況は常にかれに最悪ではありませんでした。最初の呪詛事件の際も、流罪で済み、直ぐに都ることを許されました。定子の死後も、一条帝の気遣いもあって、官位を戻されましたし、道長も常に気を遣っています。少し我慢して家を守り、子供達の代に道を譲る方法もあったと思いますが、やはり若さゆえかそれもかないませんでした。(子供も結局かなり問題児になりますが)。

和泉式部についてまとめ

彰子の元に出仕することになった、和泉式部の経歴をまとめるとこのような感じでしょうか。(諸説あり)。

●父は大江雅致、母は平保衡の女。

●橘道貞(~1016年。和泉守)と二十歳前後で結婚。(娘「小式部」あり)。橘道貞は、道長の側近となる人物。

●橘道貞が和泉国へ在任中に(夫の)愛人があったとも言い、結婚は破綻(離婚はしていないよう)。

●為尊親王(冷泉天皇の皇子)と恋愛関係があったと言われる。長保4年(1002年)死去で破局。

●敦道親王(為尊親王の弟)と恋愛関係になり召人となるが、4年後には死別。この死別の際に『和泉式部日記』を書いたとも言われる。(1008年頃)

●中宮彰子に出仕。

●藤原保昌(道長側近)に再嫁(1013年頃か)。丹後守となった夫と共に丹後国へ行った。

ドラマでは、「和泉」式部を嫌がる場面がありましたが、実際はどうだったのでしょうか。離別の理由は諸説ありますが、夫道貞への未練があったとも言われますので複雑な感情があったのでしょう。1

「和泉守道貞が妻」という呼称が、広く貴族社会に認知されたのは、為尊親王が病没した長保四年(1102)から、敦道親王の北の方が敦道親王邸から退出した寛弘六年(1008)頃(召人となった頃)であったようです。2 当時公式には父の姓から「江式部」などと呼んだようですが、皇族と続けざまに恋愛関係となった(かつ相手が直ぐに亡くなってしまう)女性ということで、「和泉式部」という名が強烈なイメージとなったのでしょう。(後述のように紫式部も出仕した彼女を「和泉式部」と呼んでいる)。事実として分かっているのは、夫道貞が和泉守から転任した後も引き続き「和泉式部」の呼称が使われており、夫(婚姻が破綻していても)の官職と彼女の呼称が連動していないことです。

『紫式部日記』では、「三才女」(和泉式部、赤染衛門、清少納言)批判が有名ですがその筆頭に和泉式部が出てきます。

和泉式部といふ人こそ、おもしろう書きかはしける。されど、和泉はけしからぬかたこそあれ、うちとけて文はしり書きたるに、そのかたの才ある人、はかない言葉のにほひも見え侍るめり。歌は、いとをかしきこと。ものおぼえ、歌のことわり、まことの歌よみざまにこそ侍らざめれ、口にまかせたる言どもに、必ずをかしき一ふしの目にとまる詠み添へ侍り。それだに、人の詠みたらむ歌難じことわりゐたらむは、いでやさまで心は得じ。口にいと歌の詠まるるなめりとぞ見えたるすぢに侍るかし。恥づかしげの歌よみやとはおぼえ侍らず。

◆

【現代語訳】

現代語訳は『紫式部日記』(角川ソフィア文庫)山本淳子氏の訳注による

手紙といえば、和泉式部という人こそ素敵な恋文を書き交わしたようですね。ただ和泉には、ちょっと感心できない点があるのですが。まあそれでも日常で手紙を走り書きする中に即興の文才がある人で、何気ない言葉が香り立つようでございますね。歌は、本当にお見事。和歌の知識や理論、本格派歌人の風格こそ見て取れないものの、口をついて出る言葉言葉の中に必ずはっとさせる一言が添えられています。とはいえね、彼女が人の歌を批判したり批評したりするという段になりますと、「いやそこまで頭でわかってはいますまい。思わず知らず口から歌のあふれ出るような天才型なのでしょう」とお見受けしますね。ですから「頭の下がるような歌人だわ」とは私は存じません。

全体的に「褒めては落とし」という感じですが、基本的にはその才能を認めつつも「異性関係にだらしがなく軽薄」という評価のようです。ただ実際は、紫式部が思う以上に学識はある人でした。上記現代語訳は山本淳子氏の訳注によるものですが、山本氏はこの「三才女批判」についてこう解説しています。

この三才女批評が紫式部のあらかじめ用意した物差しに貫かれているためで、彼女がどんなに個性として素晴らしくても手放しには評価できなかったのです。その物差しとは、「軽々しい」「見せかけ」はだめ、「品格」「本格的」をよしとする見方です。これらが彰子とその女房たちが備えていた個性であることは重要です。

『紫式部日記』(角川ソフィア文庫)山本淳子訳注

こういう紫式部の尺度からすると、和泉式部に対しては言いたいことがたくさんあったのでしょう。

逆に言えば、こういう批判が『紫式部日記』に貫かれているので、大河ドラマの「まひろ」のイメージはどうもおかしな感じがしてしまいます。大河の「まひろ」は、道長との「自分の不義」に悩むという設定になっており、実際の紫式部のキャラとどうも乖離しているようです。史実の紫式部が嫌悪した要素を「まひろ」は持っている感じがします。

あくまでドラマですから自由といえばそうですが、実在した人物を(大河ドラマのような形式で)描く場合は、やはりその個性をあまりに変更するのは問題だと思いました。(訴訟になる国もありますし)。まあ、気難しいキャラをずっと見ていても面白くないというのはあるのかもしれませんが、紫式部の複雑さが実は一番面白いのではと思ったりもします。勝手な素人の感想でした。

まとめ

今回は、宮廷の様子がよく描かれていました。和泉式部を泉さんが演じるというのも面白いですが、今更ながら泉里香さんというキャスティングはぴったりだと思いました。

「まひろ」の周りでも大きな変化がありそうですが、次回を楽しみにしたいと思います。