毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。

第12話「思いの果て」感想

今回もなかなか(意外に)面白かったです。藤原実資が赤痢にかかっているので987年1ごろの場面ということでしょう。個人的には、その実資のシーンがお気に入りです。(あまりコミカル過ぎる方向には描いてほしくはないですが)。「寛和の変」があった前年5月ごろに、彼は最初の妻源惟正の女を亡くしています。(ただし「小右記」は、この寛和二年の前半が欠落)。こういう背景もあって、「まひろ」に「実資の北の方はどう?」という話があったわけです。これが実現すれば大変なことですが、歴史的には身分差などもあり、難しい縁組みではあったでしょう。(後述)。史実では、花山天皇退位によって居場所を失った婉子女王(源高明女。花山天皇の従姉妹?で女御)と再婚しています。歌人藤原道信(藤原為光の子で、姉が亡くなった忯子)との「三角関係?」も有名です。(栄花物語)。

これまでも何回か申し上げていますが、私はこのドラマが、藤原実資目線(主役とは言わないが)だったら、もっと面白かったのではないかと妄想しております。彼は90歳という長寿だったことや、記録魔だったことなどから、話のガイドや語り手として非常にはまり役なのではと思うのです。時代の証言者としての回想録のような感じで・・。ただ、秋山さん版の実資だと、難しいでしょうか・・。(紫式部と藤原実資の関係については、以前取り上げております▼)

実資の愛娘千古(愛称「かぐやひめ」)は今回出てくるのでしょうか。そういえば、今回のドラマでは、当初紫式部の名前候補が「千古」だったようですが、実資の娘とかぶるのでボツになったと大石さんがどこかで述べておられましたね。

歴史的な部分については、今回あまり突っ込む所はありませんでしたが、道長と「まひろ」の関係性の描写は引き続き「軽い」というか、もどかしさを感じます。道長の「妾でよいと言ってくれ」と心の声が響いたときには、「それを直接表現しなくても・・」と興ざめしました。(もちろん、私の勝手な感想です・・)。

平安中期の女性の立場

ドラマの時代はちょうど西暦1000年前後という平安中期を扱っており、時代の変革期だったと言われます。この、平安前期と後期の大きな違いについては以下の参考書がお勧めです。(著者の榎村氏は斎宮や祭祀の研究者ですが、内容は現代文化との比較も多くて、大変分かり易い)。以下この本を中心に、いくつかの論文を参照しながらまとめてみます。(もちろん、諸説あります)。

奈良~平安前期の上流社会の女性

奈良時代の宮廷の女官たちは、男性と同じように大王(天皇)に仕えていました。後宮十二司の一つ内侍司の長官である尚侍は、天皇側近くに供奉し、奏請を掌るという重要な役目をに担っていました。これは唐制に倣ったものですが、唐の内侍省は宦官でした。(唐後期の宦官の弊害へつながる)。これが女性の組織とされたのは、日本では古来より天皇(大王)側に女性が供奉する習慣があったからと思われます。さらに、蔵司は、天皇の印(神璽)や、関所の通行証(関契)などを管理する重要な部門であり、長官である尚蔵は非常に大きな権限を持ちました。前述の榎村氏の本では、「尚侍は天皇の生きたスマホ、尚蔵は生きたIDカードのような存在だった」とあり、なるほどと思いました。

奈良時代に権勢を振るった藤原仲麻呂(恵美押勝)の妻藤原宇比良古はこの二つの職を兼務していたことでも知られ、大変な権勢だったようです。彼女の死後、夫仲麻呂の権勢は衰え初め、結果として反乱を起こすわけなので、妻の力が非常に強かったこともわかります。

女帝が多かった奈良時代にも関わらず、女官が内裏で活躍していたのは、中国的な「後宮」の(性的な)役割以上に、天皇に近侍して補佐する女官としての職掌があったからでしょう。引き続き榎村氏の言葉を引用するなら、「女官は生物学的性差(セックス)によるものではなく、社会的・文化的性差(ジェンダー)によって成立した職掌なのであった」ということになります。

しかし、時代と共に女官の役割は、「天皇の装飾の一部のように形式化して」2ゆきます。ここには、女性の立場の低下だけではなく、政治的な経緯なども大きく関係しているようです。9世紀の「藤原薬子(平城天皇の尚侍)の変」を経て、太政官や蔵人所に職掌を圧迫されるようになり、蔵司は内侍司に吸収され、内侍司でも尚侍の任命はされなくなってゆきます。(その後神鏡を安置する内侍所として残る)。

当時の社会構造の変化や女権の問題については多くの学説があり、私の能力ではまとめ切れませんが、近年の傾向としては、8世紀ごろの日本においては、男女が比較的平等で家父長制は未成立という学説が優勢な気がします。基本的には夫婦同居でも、夫の親との同居は一般的ではないとか、「嫁入婚」はほとんど見られないなどとも言われます。これはかつての定説「大化の改新以後の時代は家父長制へ移行した」(石母田正氏等)とは異なるので、今後の研究が深まることを望みます。

いずれにしても、特に女官の朝廷での位置は、政治的な意味を持たない方向へ変化してゆくことに注目できるかと思います。

紫式部の時代の上流社会の女性

紫式部が生きたのはまさに平安時代の真ん中でした。このころには、朝廷で女性が男性と一緒に仕事をするというよう「イメージ」がなくなり、実務的だった後宮は華やかになります。女性が文化的に活躍する時代になりますが、あくまでそれは女性の活躍の場が狭められ政治の中心や公的な仕事から閉め出されてゆくことを意味しているようです。(男性の場合は、家柄に縛られるようになる)。

8世紀には多くの女官の名前が残っていますが、10世紀になると皇族や上級貴族の娘ならば別ですが、紫式部や清少納言のように活躍した人達でも実名はわかりません。そして、彼女たちはもはや権力を振るう女官ではなく、「女房」という立場です。例外は、道長の兄道隆の妻、高階貴子(板谷さん演じる)でしょうか。彼女は中流貴族出身でしたが天皇の女官で高内侍と呼ばれていました。「奈良時代的な」3女官であったゆえに、その能力を道隆に見初められたのかもしれません。

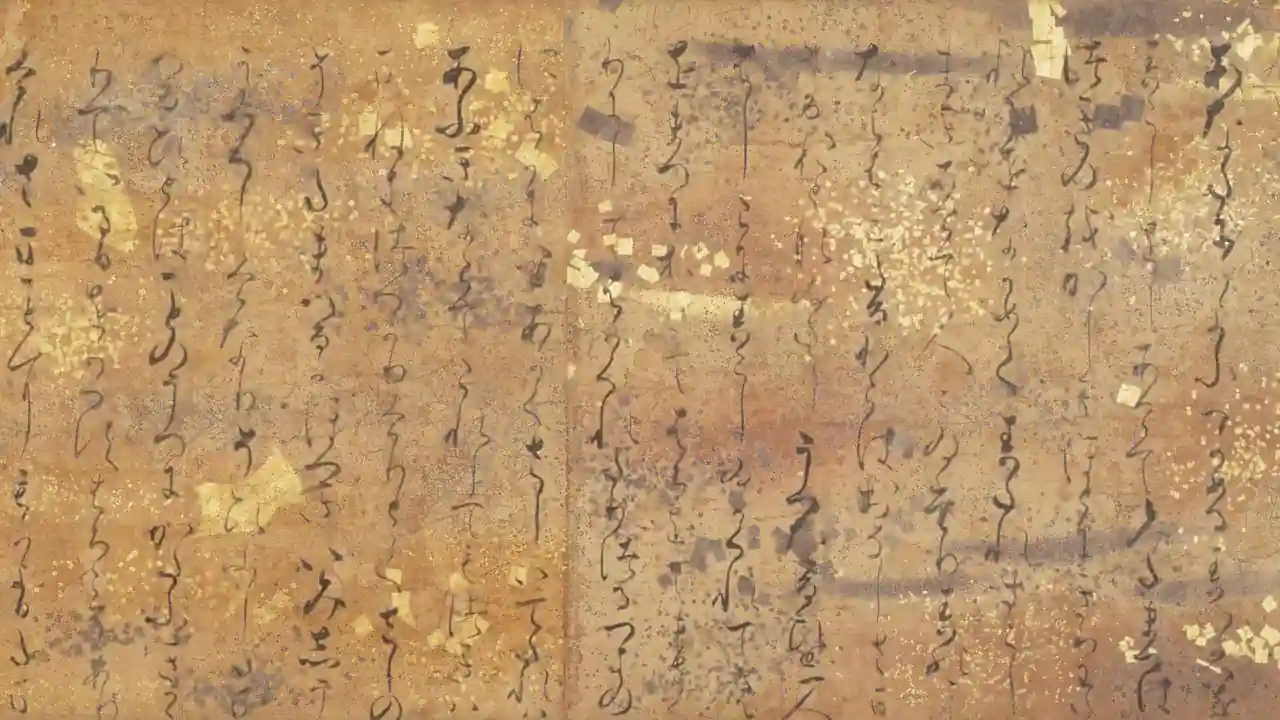

考えて見ますと、道長や実資の日記にもほとんどが「女房」としか書かれていないのです。他には、紫式部のように父の官職を付けたり、直接父親の名を付けて「○○の女」というような呼び方になります。前掲の榎村氏の言葉を借りれば、「女房文学の多くは、そこに天皇を呼び込むための『壁の花』的な環境で花開いた」とも言えます。女性の立場の低下と同時に、文化的には新しい時代になりました。

平安期の結婚についての諸説

どの参考書や論文を読んでも、最初に出てくるのは民俗学者高群逸枝氏の研究『招婿婚の研究』(1953)です。戦後の早い時期の先駆的研究であり、この分野の研究をリードすることになりました。平安時代の婚姻制度は母系的な婿取婚(招婿婚)であるとし、妻の実家に居住するものと位置づけました。(各時代でこれは変化する)。現在では、この「母系的」な部分を強調しすぎていることなどを始め、多くの批判がありますが、批判的に継承している学者も多くいます。この辺の研究史については、服藤早苗氏のまとめを引用させていただきます。

高群説には、多くの批判が出されているが、平安中期に関して最初に綿密で詳細な批判的検討を行ったのはウイリアム・マッカロウー氏である。その後、高群氏の主張と実証が乖離しているとして批判的に継承した関口裕子氏、日本古代社会は双系制であり婚姻規制が未成立だったと批判する鷲見等曜氏、意図的誤謬をしたと全面批判した栗原弘氏等、多くの論点が出されている。

服藤早苗「平安貴族の婚姻と家・生活―右大臣実資娘千古と婿兼頼の場合」2005年

・・・(中略)・・・

その後の研究を踏まえた最新の研究成果でも以下の点は首肯されていると考えられる。①婿が妻族に包摂されないので学術用語として「婿取婚」は不適切であること、②居住形態からは妻方居住を経た独立(新処)居住と当初からの独立居住だったこと、③十世紀以降の婚姻決定は妻の父であり、また夫による離婚が始まるので家父長制下の婚姻形態であること。

結婚後の居住位置という、比較的客観的な現実を見ると、「別居(通い婚)→同居(妻方)→独立同居」というような順番が多いようです。ただ、どの時代も例外はありますし、妻方に住む場合「住宅」の所有権・相続権はどうなるのかなどいろいろな問題はありますが4、ここでは触れません。

紫式部が生きた時代は平安中期で、社会制度が大きく変化してゆく時代でした。前述の通り女性の立場の低下なども婚姻形態に大きく影響を与えます。この時代の結婚については以下のまとめが、分かり易いと思います。

古代日本社会には訪婚、妻方居住婚、独立居住婚が見られ、その最大の特徴は、「女性が夫の生家に入らない」ことです。これは日本古代社会の婚姻制度、家族制度を考える時に欠かせない視点です。平安時代の婿取婚は妻方・母方偏重の形態を取っており、その婚儀も平安貴族によって次第に儀式化されていったが、その内実は父として、夫としての男性の役割を大きく機能させるものでした。特に父親の役割が重要です。『源氏物語』に父の不在と父の憂慮が大きく描かれているのも婿取婚のもとでの人間関係を反映したものと思われます。

胡潔「『源氏物語』と平安時代の婿取婚」2018(下線筆者)

ちなみに、前述の藤原実資の愛娘「千古」のケースについては、「記録魔」実資らしくたくさんの記録があるようです。5天皇の后には出来なかったけれども、一生懸命婿を探し、結局道長の孫藤原兼頼を婿とします。兼頼は妻側の家(実資宅)で暮らしますが、それでも実父との関係は強固で、その意を汲んで常に動いています。妻の父実資は様々な資金援助をして婿を支えます。つまり、妻側の父親の存在感が非常に大きい一方で、婿はあくまで実家の人間であるということです。実資は息子達ではなく溺愛した娘千古に多くの資産を与えたため、千古の死後その財産は実資の「小野宮流」から婿の「九条流」(摂関家)に渡ってしまうという皮肉な結果となり、衰退の原因にもなったとか。

以上は基本的に記録が残る上流階級の人達の婚姻形態についての話ですが、「一夫多妻」であったのか「一夫一婦」なのかの議論もあります。古来、平安貴族は一夫多妻だと言われてきましたが、最近では工藤重矩氏が「一夫一婦」制を主張したのが有名でしょうか。一般書では以下の新書を大変面白く拝読しました。

ただ、工藤氏の「一夫一婦」制は、(大雑把に言えば)「法(律令)的に決まっていた」というかなり厳密な意味での「一夫一婦」制かと思うので、やはりそこまでは言えない気はします。また、最近ネットで多く見かける、「平安時代は実は一夫一婦制だった!」などという記事も、あまりに問題を単純化しすぎている気がします。諸説ありますが、私見では「事実としては一夫多妻だが正妻多妾である」ということかなと思っています。

以上はあくまで貴族社会の話です。本当は一般庶民の女性や結婚についてもっと知りたいのですが、非常に参考書が少ないので、引き続き勉強中です。素人の議論はこの辺で・・・。

まとめ

さて、今回もドラマはなかなか良かったと思います。(天邪鬼としてはもっとツッコミどころが欲しいですが)。「まひろ」が貴族社会で活躍するまではまだまだ時間があるわけですが、どのように描いてゆくのか期待したいと思います。あと、しつこいようですが、実資の動向にも注目しております・・。