毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。あくまで、素人の自由研究であり、個人の記録程度のものですので、誤りがありましたらご容赦ください。

第35話「中宮の涙」感想

金峯山寺詣の回でした。今のように交通の便が良くないですし、殆ど行者のための場所だったようですから、難所を貴族が踏破するのは大変だったでしょう。ただドラマとしては、金峯山寺詣をもう少し丁寧に描いてほしかったです。

また、『小右記』の目録で、現存しない部分を補ってくれる『小記目録』寛弘四年(1007年)八月九日条には、「伊周・隆家、致頼(平致頼)に相語り、左大臣を殺害せんと欲する間の事」とあり、伊周・隆家による道長襲撃計画の噂があったことがわかります。今回のドラマのシーンはこれが元ネタなのでしょうけれども、史実ではどうだったのでしょうか。

いずれにしても、伊周とは違った道を行く隆家の描写は興味深いものでした。結局、道長は伊周ではなく、隆家を警戒していたのかもしれません。隆家は剛直さと柔軟さを兼ね備えた人物だったようですが、これはまた「刀伊の入寇」のあたりで考えたいと思います。

いよいよ、彰子サロンにおける「まひろ」の役割が重要なものとなってきました。ようやく彰子の心も解け始め、一条とも気持ちが通いそうな雰囲気となりました。

それにしても、相変わらず道長は察しが悪いですね。「まひろ」に「不義の子」と言ってしまうあたりがどうにも・・・。

最後のシーンでは、左衛門の内侍のシーンがありましたが、今後何か波乱があるのでしょうか。倫子が道長や賢子の件を知ったとしても、当時の慣習では悋気を起こすのは品格を落とすことになるわけで、展開としては無理があります。そもそも「道長妾説」はもはやかなり旗色が悪いとは思いますし・・。そもそも、今作で「賢子を道長の子」としてしまったことで、かなり話の品格が落ちてしまったと思います。(実在の人間をあまりにアレンジしすぎるのも失礼かと)。浮名を流し、思わせぶりというぐらいの絶妙なバランスなら良かったと思います。「不義の子」では表現があまりに直接的過ぎなのです。もちろん、現代の視聴者にはその方が受けがよいのかもしれません。あくまで勝手な私見です。

道長と仏教

現奈良県吉野山に位置する金峯山寺詣では寛弘四年(1007年)八月二日に出発し十四日には都へ戻っています。道中様々な所に詣でていますが、途中の大安寺では「宿所が華美で金峯山詣に相応しくないというので南中門の東腋に宿すなど(『御堂関白記』)、その信仰心は徹底してい(た)」ようです。(倉本一宏『藤原道長の権力と欲望~「御堂関白記」を読む』)。

ドラマでも描写されたように、今とは違って参詣は非常に難行で、道長以前に現役の貴族が参詣する例は記録にはないようです。(宇多法皇など出家者はあるけれども)。政権トップが都を空けるだけでも、なかなか破天荒な行動ではあります。それだけ、信仰が篤かったということではあります。

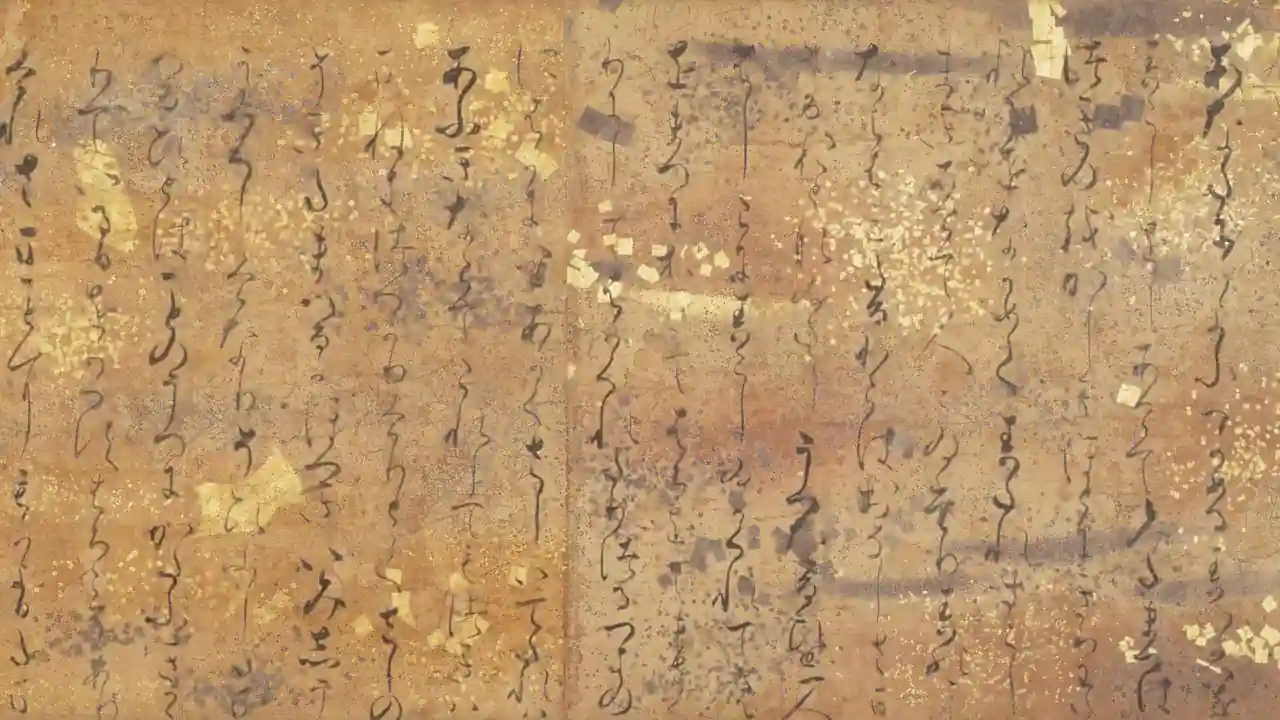

奉納(埋経)された「金銅藤原道長経筒」は以下のようなものだったようです。(著作権をクリアできるカラー写真がないため、public domainのものを掲載します)。

魚澄惣五郎

『古社寺の研究』1931より

昔(結構前)、京都国立博物館で展示会がありまして、そこで実物を見たのを思い出します。江戸時代に発見されたもののようですが、埋経という行為も道長以前には見られないことだったようです。

以下、この道長の仏教信仰について、故三橋正氏の論文「藤原道長と仏教」に基づいてまとめて見ます。

納められた筒の銘文には埋経の動機について以下のようなことが書かれていました。(三橋氏の要約)。

法華経は釈迦の恩に報い、弥勒に値遇し、金峯山の蔵王権現に親近するため、阿弥陀経は臨終の時に心身乱れず極楽世界に往生するため、弥勒経は九十億劫生死の罪を除き、慈尊の出世に会うため、そもそも願うところは、慈尊成仏の時、道長が極楽界からこの仏所に詣で、弥勒の法華会を聴聞して成仏の記を受ける際、この庭に埋めた経典が自然に湧出して会衆を随喜させるため・・

三橋正「藤原道長と仏教」1998

基本的には極楽往生ということが中心テーマであり、娘の懐妊、衆生の平安や天皇や一族の繁栄も一緒に祈ったという感じでしょうか。このような彼の信仰行動は、後代に大きな影響を及ぼします。

道長によって行われた奉幣・参詣の風習は頼通以降も受け継がれ、摂関家の行事として定式化する。これは、伝統に縛られない放漫さで諸要素を取り入れて形成された道長の宗教行事が、後代へ継承されることによって規範とされたことを意味している。

三橋正「藤原道長と仏教」1998

道長は神仏に深く帰依していましたが、それが当時の伝統的なものとは若干違ったようなのです。三橋氏はさらに、「日本宗教の転換に『主体的に』関わっていた」とも述べています。伝統に縛られない新しい宗教心が、結果的に日本の宗教界や政治に大きな影響を与えて行くことになります。

「伝統に縛られなかった」理由としては、彼が長男ではなく、本来「家を継ぐ」立場にいなかったことが大きく影響しているようです。家の伝統や家の宗教(特に後継者に求められる儀式など)に強く束縛されないまま成長し、権力を偶然手にします。最終的には、絶大な権力を保持する者として、自由な発想で行動することが可能だったということもあるでしょう。

彼の深い信仰は、同時にある種のパフォーマンスでもあり、富を背景に盛大に行われた側面もあります。そしてそれは結果的に仏教界にも大きな影響を与え、氏寺興福寺の僧侶の序列にさえも影響を与えることになります。また、今回の金峯山寺詣でで道長に宿を提供した金峯山寺別当の金照には後日(1017年)に僧位が贈られています。

また、俗界では受領層が儀式の費用を負担することで道長にアピールする機会にもなりました。(今回の金峯山寺詣ででも多くの受領が協力している)。

道長の参詣により、いわゆるお墨付きを得た各新興霊場は、引き続き貴族社会の支持を得て定着・発展し、仏教界の勢力地図をも塗り替えることになるのである。

三橋正「藤原道長と仏教」1998

現代で言えば、彼はまさにインフルエンサーでした。もちろん、彼の宗教行為が全てオリジナルだったわけではなく、流行や聞き知った情報に敏感だったという面もあります。いずれにしても、権力者である彼が行うことは、社会にも大きな影響を与えました。

彼の信仰が単なるアピールではなかったことは、息子顕信の出家の際の反応を見てもわかります。顕信は、当時まだ19才の若者でしたが、正妻の子ではないことなどから将来を悲観して出家したという説もあります。母明子は卒倒するほど驚いた(『御堂関白記』には「心身不覚」とある)ようですが、道長はいたって冷静でした。「本意なら仕方が無いので、思うままにさせよ」と言っています。(『御堂関白記』長和元年正月十六日条)。これは、妾の子なので重要視していなかったということではありません。なぜなら翌日に、「先を越された(出家された)」と嘆いているからです。(「自ら本意有る事と雖も、未だ遂げず」)。また、『大鏡』はむしろ顕信が身内に出家者がいないことを嘆く父親の意を汲んだような記載になっています。これはどの程度信用できるか怪しいですが、当時このような「法師子」の信仰があり、一族内で出家者を出すことは、道長の信仰からすると非常に好ましかったのは事実でしょう。いずれにしても、彼の信仰は、息子の出家を喜ぶほど本物だったのです。

道長自身も後に出家しますが、出家後8年も「生存」します。通常は亡くなる直前の出家が多かったわけですが、道長という権力者の出家(そして生存し続けたこと)は後世に大きな影響を与えます。「出家する権力者」というスタイルは、後の院政にも大きな影響を与えてゆきます。

道長は貴族仏教を局限まで昂め後代の仏教の在り方を大きく規定した。それは貴族趣味的であると同時に、非教義的であり、日本的であった。すべてを一人に帰結してしまうのは聊か危険ではあるが、単に大規模な仏事を催したとか、貴族的な趣味を追し進めたというレベルではなく、仏教の日本的受容を決定的にするほど大きな痕跡をのこした人物として、藤原道長を日本仏教史上に位置付けるべきであると思う。

三橋正「藤原道長と仏教」1998

「日本的」というまとめが、「言い得て妙」だと思いました。

そうは言っても道長は、悟りを開いた高僧になったわけではありません。出家後に、加持祈祷の甲斐無く娘達を度々亡くすと弱気になって、「仏の教えを怨んだ」(「三宝を恨み申さる」)と実資の『小右記』記録されています。(万寿二年八月八日条)。彼の人間らしい一面です。

深い信仰と権力の共存というのは、現代人にはなかなか理解しにくいものですが、やはり死後の往生は一大事だったのでしょう。宗教を政治的なツールとしても利用した道長ですが、私的なレベルでは自分の救いを追い求めた人でもありました。

今回は三橋氏の論文を参考にさせていただきましたが、参考書ですと私のお気に入りは、以下の本です。(なかなか手に入りにくいですが)。三橋氏の絶筆になった本かなと思います。古書店などでご覧になりましたら是非!

まとめ

宮中の物語も大きく動きそうですが、もう10月になるわけで、考えるとペース配分がかなり悪いと思います。本来紫式部出仕後の方が物語の題材が多いと思うわけですが、毎度大河はペース配分が悪いですね。最後が駆け足・・などと言うことにならぬよう願いたいものです。もっとも、一番早い没年説を取るなら、もうあまり間はないということではありますが、個人的には監修の倉本氏の万寿3年(1026年)以降説もありかなと思いますので、やはりちょっと時間がたりないのかなと思います。

引き続き、次週を楽しみにしたいと思います。