毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。

第13話「進むべき道」感想

道長は「偉くなって上から」世直しをし、「まひろ」は下から彼を支えるというところに落ち着いたようです。題の通り、二人の「進むべき道」が見えてきました。これがある意味二人のスタートラインなのでしょう。なにやら、『踊る大捜査線』の「室井さんと青島くん」を思い出したり、和久さんの「正しいことをしたいなら偉くなれ」(記憶が曖昧・・)を思い出したりしながら観ておりました。

道長兄の道隆の娘定子は14歳で入内。一条天皇は11歳ぐらい。(4歳違いとも)。定子はさすがに子役を立てるかと思いましたが、(もう)高畑さんでした・・。一条天皇が子役なので若干のアンバランスさを感じました。(もう少し子役で繋ぐのもよかったかと)。この辺は実写ではなかなか難しいところなのでしょう。とはいえ、歳のはなれた姉さん女房の「高畑さん版定子」も楽しみではあります。

道隆が関白から摂政に(まだ今後ですが)転じる話が出てました。普通、天子が幼少時には摂政で、親政後に関白なわけで、「同じ天皇のもとで関白から摂政に転じるのはもちろん初めてで、極めて異例」なことでした。1

道隆と妻の高階貴子のシーンは、短い場面でしたけれども、円融朝に「高内侍」として名を馳せた彼女の才女ぶりをうまく表現していました。(板谷さんははまり役ですね)。

既に「まひろ」の父為時が官職を失って4年とのことなので、父の復職や「まひろ」の結婚まであと6年前後でしょうか・・。

今回も(意外に)歴史的な部分で「突っ込む」ところはないのですが、演出には違和感がありました。なんとなく過去の自分のレビューを振り返ると、決まった演出家の回にかなり厳しい感想になっていることがわかりました。もちろん脚本が原因かもしれません。ただ、どうも演出自体があまりに軽いというか不自然なのです。特に今回は道長の妻明子とのシーンはおかしな感じがしました。演じる瀧内さんの雰囲気は素晴らしいのですが、どうも演出でそれを生かせていない気がしました。(素人の勝手な感想です)。今後もう少し観察してみたいとは思います。

平安期の女性が漢詩文を詠まなく(読めなく)なった理由

今回の話では、以前にも出てきた陶淵明の詩が出てきました。しかし、倫子(黒木さん演じる)は漢詩を読めず、意味も分かりません。当時は既に女性が漢文を読まない時代になりつつありました。(女性の教養とはみなされなくなった)。

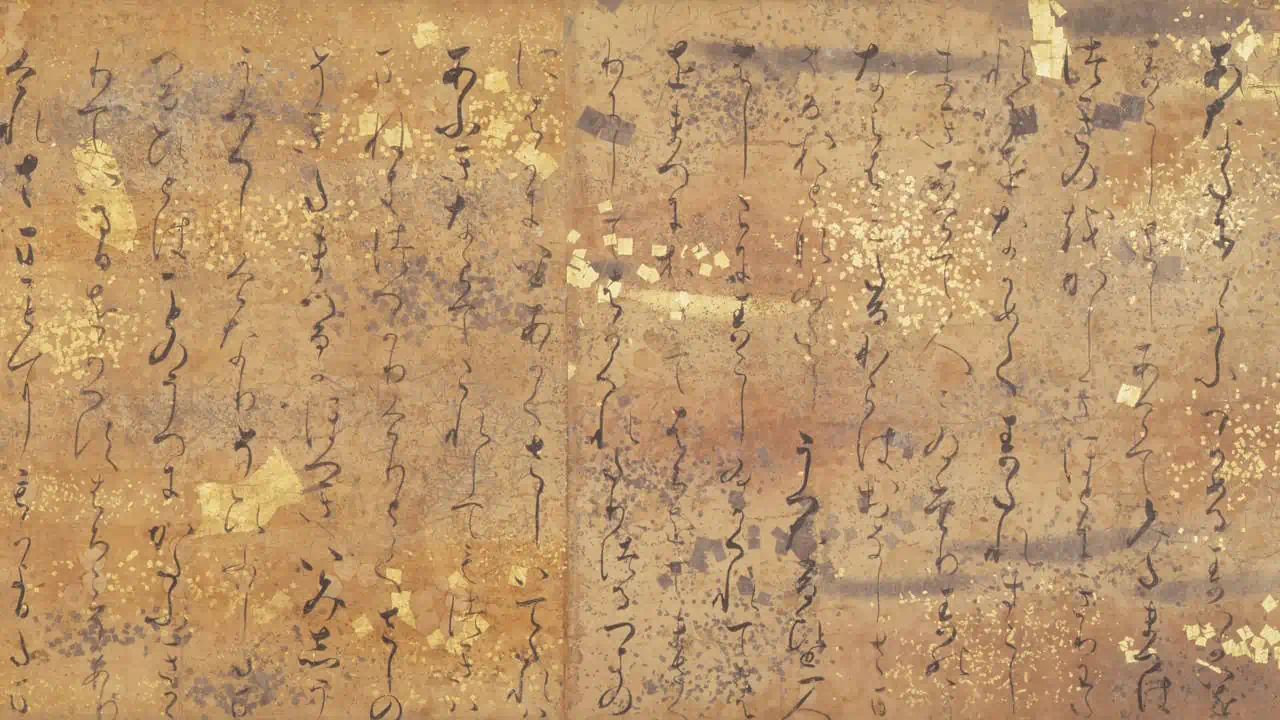

それを、「男だに、才がりぬる人は、いかにぞや、はなやかならずのみ侍るめるよ」と、やうやう人の言ふも聞きとめて後、「一」といふ文字をだに書きわたし侍らず、いとてづつにあさましく侍り。読みし書などいひけむもの、目にもとどめずなりて侍りしに、いよいよかかること聞き侍りしかば、「いかに人も伝へ聞きて憎むらむ」と恥づかしさに、御屛風の上に書きたることをだに読まぬ顔をし侍りしを、・・

「紫式部日記」ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫) (p.168)

訳文:でもそのうち誰かが「男ですら、漢文の素養を鼻にかけた人はどうでしょうかねえ。皆ぱっとしないようではありませんか」と言うのを聞きとめてからというもの、私は「一」という字の横棒すら引いておりません。本当に不調法であきれたものなのです。そこへ左衛門の内侍のこんな悪口です。「人様もこの噂を聞いて、どれだけ私を嫌っていることだろう」と、気が引けて仕方がありません。御屛風の上に書いた詩句すら読めない顔をしておりました。

これは、左衛門の内侍という女官(橘隆子説などあり)が、紫式部の漢文の教養をやっかんで「日本紀の御局」(日本書紀講師の女房さま)とあだ名を付けて悪口を言っていることに憤激して書いた部分です。(ことの発端は、天皇が紫式部が漢文である日本書紀を読めることを話題にしていたことに始まる)。

紫式部がこう書くほど、女性の漢詩文の素養は「求められない」時代になっていました。もちろん、紫式部の漢詩文の教養は当時も高く評価はされていましたし、清少納言の漢詩の素養も有名でした。ただ、やはり「女性の教養」「トレンド」としては評価されない時代になってきたのです。また、男性が女性の教養を褒めるのは、「こんな才女と付き合っている自分」というステータスである場合も多いのです。しかし、紫式部の理想は、漢詩文の教養は道具ではなく本質的なものであるべきであり、ひけらかすものでもないということなのでしょう。「能ある鷹は爪隠す」という感じでしょうか。

上で引用した『紫式部日記』の註(寸評)で山本淳子氏は、当時の社会の風潮についてこうまとめています。

女性は漢文を読むべきでないという当時一般的な考え方です。漢文は朝廷の文書など政治の世界で使用されるものでした。いっぽう女性は女官など一部の人々を除いては政治に直接関わることがなかったので、漢文を知っていることは女性らしくないという通念が生まれていた。

「紫式部日記」ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫) (p.170)

紫式部が生きた平安中期には女性の(特に政治分野での)地位は低下し、漢詩文の素養は「不要」と考えられるようになりました。

ただ、興味深いのは紫式部は漢詩文に深い造詣がありましたが、漢文が万能だとか優れているとも考えてはいませんでした。『源氏物語』(蛍)で光源氏に語らせている古来有名な言葉があります。

日本紀などはただかたそばぞかし。これらにこそ道々しく詳しきことはあらめ

訳文は『新編 日本古典文学全集』

訳文:『日本紀』などはほんの一面にすぎないのです。これら物語にこそ、道理にもかない、委細を尽した 事柄が書いてあるのでしょう。

今回の大河の歴史考証を担当しておられる倉本一宏氏はこの言葉をこう解説しています。

漢文で記された官撰の歴史書よりも、仮名で書かれた物語の方が、世の中に現実に起こった出来事を写し出すのであるという認識である。自身は漢籍に通じ、「日本紀の御局」と称された紫式部が、このように語ったことの意義は大きい。

倉本一宏「紫式部と藤原道長」 (講談社現代新書) p.140

紫式部が辿り着いた境地なのでしょう。

一条朝の徒花~「定子サロン」

ちょうど一条朝の時代は、平安中期の変革期にあります。その中でも一条天皇は漢詩文を非常に愛好した人でした。その結果、「後宮」においても(社会的な評価の変化とは別に)漢詩文への関心は高まってゆきます。

定子(高畑さん演じる)は、藤原道隆と高階貴子の娘です。前述のように貴子は、かつて円融天皇に仕えた漢籍に明るい優秀な女官でしたから、母の影響も受けたかもしれません。そして、学者の家系である清原家の才女清少納言が女房として仕えることで、後に「定子サロン」(皇后定子後宮の文化界)とも言われる華やかでおしゃれな文化集団が生まれます。

「定子サロン」が栄えた一条朝前期は、女性の政治的地位が次第に低下する中、(貴族層の)女性がとても輝いていた時期とも言えます。平安中期は、社会習慣や制度、ジェンダーなどの大きな変革がおこった時代といわれます。「歴史のIF」になってしまいますが、定子が長命であったなら「女性がのびのびと発言する新しい後宮の先例になったかもしれ」2ません。

見出しに「徒花」という言葉を使いましたが、「無駄だった」という意味ではなく、「季節外れに咲いた美しい花が儚く散った」という意味でご理解ください。

「彰子サロン」と漢詩文

彰子の入内~中宮冊立は定子とほぼ入れ替わりで、「後宮」の文化も「定子サロン」から「彰子サロン」へと入れ替わります。とはいえ、彰子はまだ12,3歳であり、一条天皇も定子や「定子サロン」に対する思慕の念が強く彰子側の文化的な旗色(評価)は悪かったのです。(政治的には道長の娘である以上絶対的ではあった)。そんな「彰子サロン」に紫式部は出仕することになります。彰子18歳前後のことで、紫式部はおそらく30代でした。

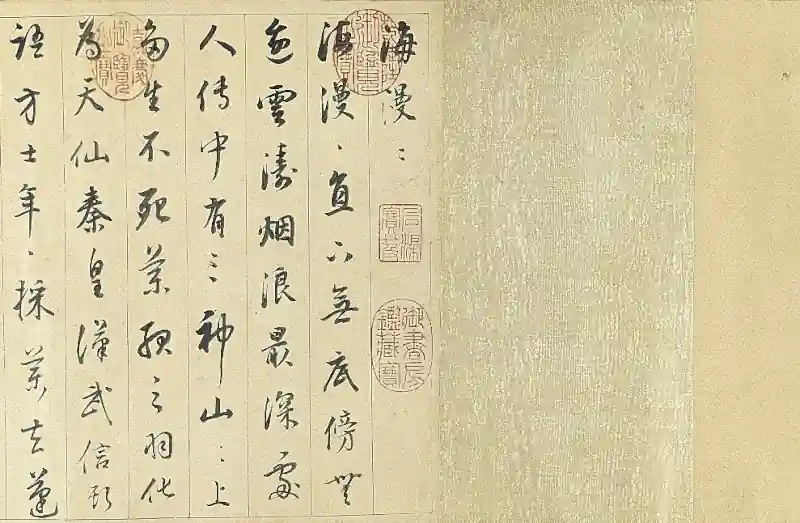

彰子は、少しでも一条天皇の好む漢詩文に通じたいと頑張っていました。(なんとも健気・・)。その思いを敏感に察知したのが女房であった紫式部であり、教材として白居易の「新楽府」を選んだのでした。(下の写真は、明代に書写された「新楽府」)。

いとしのびて、人のさぶらはぬもののひまひまに、をととしの夏頃より、楽府といふ書二巻をぞ、しどけなながら教へたてきこえさせて侍る。隠し侍り。

「紫式部日記」ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫) (p.168)

訳文:そこで人のいない合間合間にこっそりと、おととし(寛弘五年)の夏ごろからですわ、『白氏文集』の中でも「新楽府」という作品二巻を、まあ拙いながら御進講させていただいております。秘密で、ですよ。

白居易は、古来の「楽府」にたいして「新しい楽府」を残しました。古来楽府は民衆の思いや恋を歌ったものですが、「新楽府」は為政者のための風刺というか諷諭(それとなく諭すもの)とされます。一条天皇の好みは白氏文集の中でもこの「新楽府」でした。それを察した紫式部は「ひそかに」彰子のために「新楽府」の勉強会を催すのです。

漢詩文を女性がたしなむことへの社会的な反発がある状況で、当時の流行でもない「新楽府」を選ぶということ自体紫式部の大変な学識を物語っています。

これは「定子サロン」やそれを代表する清少納言との違いをはっきりと示すものです。「定子サロン」を代表するイメージは、同じ白氏文集でも、枕草子に出てくる「香炉峰の雪・・」などのロマンチックな白居易です。それに対して、紫式部は同じ白氏文集から、より政治的な(一条天皇好みの)「新楽府」を選んで進講します。紫式部ならではの機転であり戦略でしょう。

『紫式部日記』からは、定子亡き後も「過去の亡霊」のように宮廷に影響力を及ぼし続けている、定子や清少納言への批判や畏敬が読み取れます。一条天皇や上流階級は、華やかだった「定子サロン」をいつも懐かしんでいたのです。そのような中で、紫式部は自らが持つ教養を武器に戦っていたのでしょう。それは、道長と彰子擁護のための政治的・文化的な戦いでもありました。

女性文化における漢詩文の衰退

『紫式部日記』の記述からもわかるように、一条朝での漢詩文の流行と同時に、社会的には女性は漢詩文を詠まない(読まない)ほうが良いという風潮は広がっていました。それゆえにも彰子への漢詩の「ご進講」は「いとしのびて」行われたのです。

前述の定子の母高階貴子は、平安宮廷において最後に漢詩を読んだ女性とも言われます3。大変才能に秀でた女性ではありましたが、女性が漢文で活躍する最後の時代の人物だったということなのでしょう。『大鏡』の藤原伊周の部分で、母親の貴子について、「女のあまり才かしこきは、もの悪しき」(『大鏡』内大臣道隆」)とその才能を否定的に書かれています。あくまで『大鏡』による評価ではありますが、当時の上流社会にはこのような見方があったことは確かなようです。さらに『大鏡』では、夫道隆の早世や中関白家の没落すらも、彼女のせいであるかのように書かれています。今日、彼女の和歌は百人一首などで、儀同三司(伊周の)母の歌(本名ではなく)としてよく知られています。(「・・・今日を限りの命ともがな」)。しかし、彼女の漢詩が伝わらないのは大変残念なことです。

平安中期に始まるこのような傾向は中世を通じて続き、日本の女性が再び漢文を詠み始めるのは(記録に残っているという意味では)江戸時代まで待たねばならないようです4。しかし、女性による漢詩文が衰退する一方で、和歌や日記など多くの仮名文学が生まれてゆくのは歴史の面白いところです。

※このあたりの歴史的な経緯については色々な解釈、学説があります。5

まとめ

今回もあまり「天邪鬼」な感想ではなくなってしまい、若干不本意(?)ですが、歴史的には色々と考えさせられる回が続いています。引き続き歴史や文化面に注目しながら、観て行きたいと思います。