毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。あくまで、素人の自由研究であり、個人の記録程度のものですので、誤りがありましたらご容赦ください。

第36話「待ち望まれた日」感想

ついに、中宮彰子が懐妊し、「まひろ」の漢籍講釈も始まりました。(漢詩の講釈については以下でフライイング気味で扱っております▼)。今回の漢詩については、後ほどまとめます。

彰子の出産後、道長がぽつりと「皇子であったか・・」とつぶやくシーンが、なんだか良かったです。飛び上がって喜ぶわけでもなく、冷静に喜びをかみしめている感じがしました。(私の勝手な感想です)。彼にとって男子誕生は悲願でしたが、一方で娘が無事に出産を終えることを願っていたという(あくまでドラマ上の道長の設定ですが)描き方が良かったと感じました。

今回はいくつか『紫式部日記』等に記録されている和歌も登場しました。最初が、誕生後の道長主催の御産養の時の歌と言われるもの・・。「さか(酒・栄)」「つき(月・杯)」「もち(持・望)」あたりが掛詞(下記赤線)になっているのでしょう。ちょっと強引な現代語訳になりましたが。

めづらしき光さしそふさかづきは もちながらこそ千代もめぐらめ

【勝手な現代語訳】

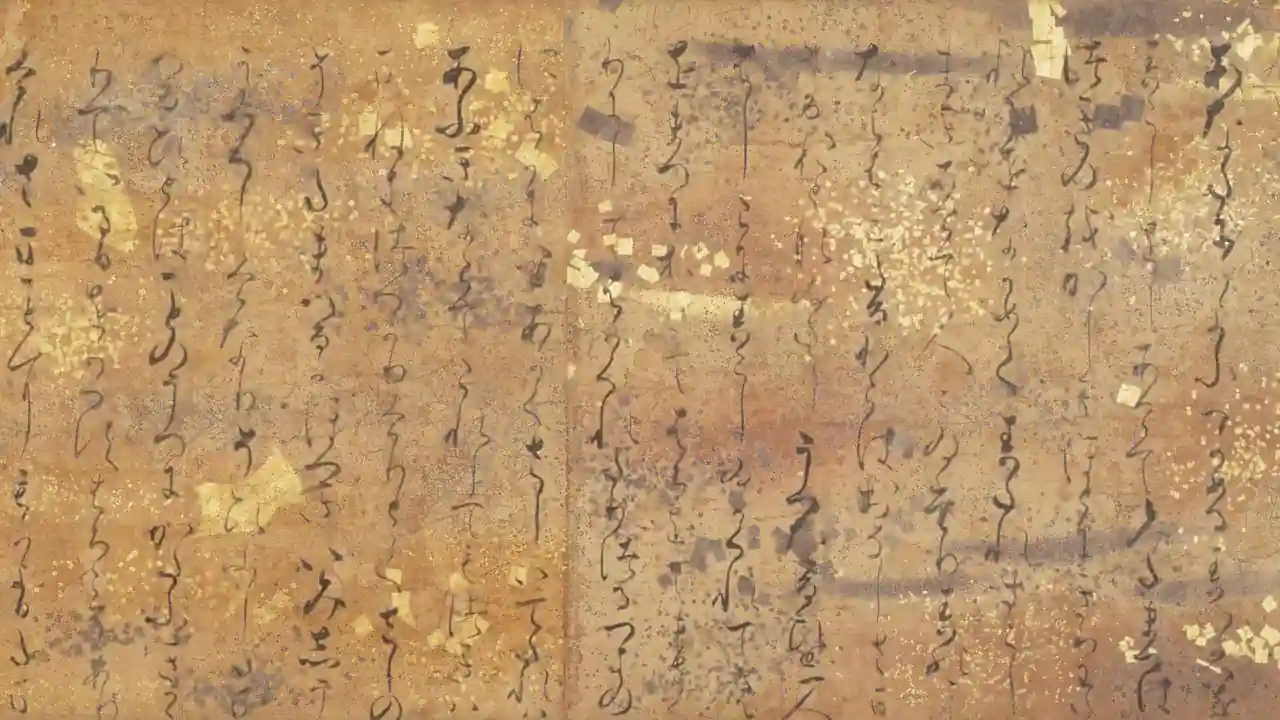

『紫式部日記』(現代語訳はあくまで私訳です・・)

この世に新たに差し込んだ月の光のような皇子様

手から手へと持ちながらめぐる杯の如く、皇子様の前途も望月がめぐる如く千代に栄えますように。

その後の「五十日の儀」の際の「まひろ」と道長の二人の歌。こちらは、山本淳子氏の現代語訳(意訳)を引用します。

いかにいかが数へやるべき八千歳の あまり久しき君が御代をば

山本淳子編『紫式部日記 ビギナーズクラシックス 日本の古典』p85

今日の五十日の祝いに、さていかが数えおおせられましょう。幾千年も続くに違いない、末永い若様の行く末を。

あしたづのよはひしあらば君が代の 千歳の数も数へ取りてむ

鶴の齢は千年。その寿命がもし我にあるならば、君が代も千年先までお年を数えとってやろうぞ。ともあれ、我は命の尽きるまで若君に尽くす覚悟だ。

「まひろ」の歌の「いか・・」は「五十日」に掛けているわけですね。『紫式部日記』では、歌を「読まされた」ということを書いたのちに、酔っていても直ぐに歌を返した道長とその歌の内容に感心しています。

ただこのドラマのシーン、毎度の私見ではありますが、道長と「まひろ」の関係をここに露骨に入れてくるのはなんとも味気ない感じがしました。(もちろん出来事は『日記』通りなのですが)。ドラマとしてはある種の緊張感が出て面白いということなのだと思いますが、あのような描き方だと「二人の仲を勘ぐってください」と自ら言っているようなものです。

倫子が離席するシーンは『日記』にもあります。しかし、ドラマでは二人の関係に何か感づいたかのような描写だったと思います。しかし、『日記』では、道長の自分(倫子)に対する放言に機嫌を損ねて離席したというだけのようです。道長をはじめ男性達は「無礼講」であるゆえに、女性達におのおの好き勝手なことを言っているわけで、道長と紫式部のやりとりもそのなかの一つに過ぎません。ドラマ的には「意味ありげな男女関係」に持って行きたいのでしょうけれども、どこか興ざめでした。またその後、赤染衛門が直接「まひろ」に二人の関係性を問い尋ねるのもまた、当時の慣習としては無粋かと。(あくまで私見です)。

当時も男女の色濃い沙汰は今以上に活発だったでしょうけれども、それをあまりに露骨に(直接的に)描くのはやはり味気ないと思うのです。さらには、当時の価値観や社会秩序などの背景を無視してしまうと、それもまた味気ない気がします。もう少し趣ある描写がほしい所でした。一方で、人間関係のドロドロした部分はいつの時代も同じですし、宮廷内であればなおさらだとは思いますから、むしろその辺は当時の記録のまま描くのがよいと思いますが・・。

彰子に講釈した白居易『新楽府』「七徳舞」「太行山」について

毎度のことで恐縮ですが、漢籍が出てきたのでちょっと脱線いたします。

最初に「まひろ」が彰子に進講した「七徳舞」は、白居易新楽府50首の最初のもの。中国唐の太宗李世民の治世を称えるものですが、悪く言えば、その人心掌握術を称えるものです。「七徳舞」というのは、唐初の太宗李世民がまだ秦王(皇子)だったとき、彼の軍功を称えて作られた「秦王破陣楽」が元とされます。名臣魏徴らに詞を書き直させたものが「七徳舞」と命名されました。そして2世紀後に白居易が、『新楽府』の中に太宗の治世を称える詩を、同じ「七徳舞」という題名で収録しました。

ちなみにこの「七徳」にはさらに出典があります。それは『春秋左氏伝』宣公十二年の、「禁暴・戢兵・保大・定功・安民・和衆・富財」(暴を禁じ、戦を止め、大を保ち、功を定め、民を安じ、衆を和し、財を豊かにする)という一文から来ています。これは楚の荘王(「鳴かず飛ばず」で有名な)が、邲の戦い(紀元前597年)で晋に勝利した時に、部下たちから戦勝を祝して「京観」(討ち取った敵兵の遺体を積み上げて作る戦勝記念の塚。数万の遺体を積んだとも)を作るように進言されますが、自分には前述の武の七徳はないから、祖廟に報告するだけで良いと言って却下した故事です。

このように、本来の出典としては「謙譲の姿勢」がテーマだったわけですが、唐の太宗李世民の場合は、むしろ「七徳にあふれた理想の君主」という使い方になっています。。

前置きが長くなりましたが、詩の最後の部分(ドラマで「まひろ」が彰子に講釈した部分)だけ引用してみます。一応あまり当てにならない私訳を付けておきました。あくまでご参考までに。

・・・

白居易『新楽府』「七徳舞」

則知不獨善戰善乘時 以心感人人心歸

太宗は戦上手で時勢に乗ずるのに長けていただけではなく、真心を込めて人々に接したので、皆人々は感じ入って従った。

爾來一百九十載 天下至今歌舞之

以来190年が過ぎ、天下は今に至るまで(その徳を称えて)これを歌い舞っている。

歌七德 舞七德 聖人有祚垂無極

七徳を讃えて歌い、七徳を讃えて舞う。陛下の業績は永遠に後世に伝わるだろう。

豈徒耀神武 豈徒誇聖文

どうして、神の如き武威を輝かすだけだろうか! どうして、文徳を誇るのみであろうか!

太宗意在陳王業 王業艱難示子孫

太宗の思いは、王業を陳べ、その王業の困難さを子孫に示すことにあったのだから。

帝王の道の難しさと君臣の理想のありかたを、太宗を称えることで示しています。

このように賞賛され、日本でも理想の君主として『新楽府』や『貞観政要』で紹介された太宗ですが、(水を差すようですが)多くの問題がある君主でもありました。(確かに唐の基盤を築いた君主ですけれども)。そもそも、太宗李世民は玄武門の変というクーデターで皇太子である兄を排除して玉座を手に入れたという暗い側面を持っていました。彼のひととなりを示す記録をいくつかご紹介します。

例えば、白居易の「七徳舞」の前半部分には(引用しませんでしたが)、前述の魏徴のことが出てきます。彼は太宗に重用された側近で、『貞観政要』では太宗とペアをなす名臣の一人であり直諫の士です。なので、白居易も太宗が如何に魏徴を手厚く扱ったかを詩の中で述べ、君臣のありかたの模範として挙げています。それは魏徴が死んだ時に、彼の業績を称えた碑文を自ら立てたという美談を踏まえたものです。

しかし、この話には有名な後日談があります。魏徴の死後に、魏徴がこれまでの諫言の記録を編纂していたことが発覚したのです。これは言ってみれば、皇帝の欠点を事細かく記録していたことにもなります。しかも、それを朝廷の歴史担当官(起居郎)に見せていたことも発覚します。太宗は激怒し、自ら立てた碑文を破壊し、魏徴の息子と公主との縁組みも解消させました。つまり太宗は、都合の悪いことを知られたくなかったゆえに、魏徴の行動が許せなかったのです。当時の魏徴の友人達は、彼が生きていたらきっと殺されていたから、死んでいて良かったとまで言っています。(太宗はのちに反省しているが)。

さらに似た例として、歴史記録についての太宗の態度も記録されています。ある日太宗は、皇帝の日々の行動録である「起居注」を見せろと命令します。しかし、史官たちは「これは古来皇帝は見てはならないことになっております」と諫めます。つまり、皇帝というものはありのままの記録を残すことを良しとすべきであり、介入してはいけない(見るべきではない)というわけです。

しかし、『資治通鑑』などの記録によれば、太宗は側近たちの反対を押し切って「見てしまいます」。(「上従わず」とある)。さらには、読んで不服を観じた例の「玄武門の変」の記録を書き換えさせてもいます。つまり改竄を命令したということです。興味深いのは、『貞観政要』の方では同じ事件についてかなり美化されていて、太宗が「見せてくれ」というのにたいして史官が諫めると、それに従った名君ということになっていることです。こう考えると「貞観の治」や『貞観政要』はかなり美化されているようです。1

白居易の『新楽府』はあくまでも唐の時代に書かれたものなので、偉大な太宗を褒めるのは当然ではあります。また、君主を諷喩するのが目的ですから、美化されていたとしても物語としては教訓を含んでいることにはなります。しかし、史実を知っておくのも重要なことと思います。

◆

次の「まひろ」の進講場面に登場したのは『新楽府』第十首「太行路」。序には「借夫婦以諷君臣之不終也」とあり、夫婦という設定で君臣関係の難しさを述べているという説明があります。「まひろ」が読んだ部分だけ引用します。

人心好惡苦不常

好生毛羽惡生瘡(※)

【読み下し】

人心の好悪 苦だ常ならず,

好めば 毛羽を生じ 悪めば瘡を生ず【適当な現代語訳】

『新楽府』第十首「太行路」より一部

人のこころは移ろいやすい

好きだと思えば全力で良く接するし、嫌いになれば欠点を探し攻撃するようになる

※出典:「刺世疾邪賦」。後漢の趙壹(趙壱)による。「所好則鑽皮出其毛羽、所惡則洗垢求其瘢痕」

題は「太行山」から取られており、人(君主)の心の移ろいやすさに比べれば険阻な太行山など「なんのその」という感じの趣旨となっています。君臣関係を夫婦にみたたてて風刺するというのは、さすが白居易というところ。(▼太行山はこんな峻険な山です・・)。

ドラマでは、この「瘡を生ず」の部分をかなり現代的に美化してソフトに解釈していました。これはこれでよかったとは思いますが、白居易が言いたかったのは、それほど君主の態度によって臣下は左右されるという悲劇性であり、権力者への諷喩なのです。

これはあまり言い過ぎると、今回のドラマの風情にも影響しますので、ここまでといたします。

まとめ

今回は、道長の政権基盤が盤石のものになりつつある様子が描かれました。ドラマの道長像はかなり史実とは違うと思われますが、最近はこれはこれでよいかなと思っています。ただ、全体的に彼が傍観者のような描写になっているのが若干気になります。もちろん主役は「まひろ」ですから、それでもいいのでしょうけれども。

次回以降波乱があるのか、楽しみにしたいと思います。

- 陳舜臣「中国の歴史4」p154 ↩︎