毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。本ブログは、素人による雑多な自由研究の備忘録であり、更新もかなりのんびりしております。悪しからず。

第41話「揺らぎ」感想

三条天皇の即位と共に、いろいろ軋轢が増してきました。

今回は、「ききょう」(清少納言)も再登場。ただ、くどいようですが、「ききょう」と「まひろ」を直接絡ませるのは辞めてほしいのです。ドラマとして「面白くしようとしている」のはわかりますが、趣がない。今回のように「ききょう」の振る舞いが自由すぎて、あまりに無礼な物言いなのも違和感があります。しかも、誰も何も発言しないのも大変不思議。そして、有名な「清少納言批判」が、あのシーンを受けて書かれる展開もこれまたとても違和感がありました。「~な人になってしまった」という表現で、以前と変わったというような言い方。実際の『紫式部日記』の表現よりもかなり和らげられているのですが、よく考えるとドラマの描写は「ききょう」を憐れむ「上から目線」な感じもします。(彼女を悲劇がゆがめたというような描写がそもそも残念)。実際はもっと辛辣なわけなので、その点では今度は紫式部を美化しすぎだとも感じます。結局このあたりにドラマの設定の「無理」が集約されている気がしました。

もちろん、ドラマは娯楽ですから自由と言えば自由ですが、時代的にあまりに乖離した描写や表現は宜しくないと思います。また、これも繰り返しになりますが、紫式部出仕後の宮中において、清少納言は表舞台に出てこないまま『枕草子』が影響力を及ぼすというのが本来面白いのにと思うのです。そして、その影を常に意識する紫式部という構図こそ趣があるのでは・・。これが、今回の大河の一番の不満点です。(ファーストサマーウイカさんは適役ですし、演技に不満もありませんが)。

もう彼女(清少納言)をそうっとしておいてあげてほしい・・と言う気もするのです。彼女のもつ才知や華やかさをそのままフェードアウトさせてあげられなかったものかと思います。もっとも、二人を近づけ過ぎたため、どこかで「まひろ」に否定的な感情(所謂「清少納言批判」)を表現する場面が必要だったのでしょうけれども。フィクションはいいのですが、清少納言にはちょっと気の毒な描写でした。

さらに、今回の藤原行成の描写についてもかなり違和感がありました。急にあのように率直に道長に言うようになってしまうと、これまでの苦衷というかジレンマが一気に無駄になってしまう気がしました。「我慢の限界」という表現かもしれませんが、彼はそもそも道長に忠実です。先回の一条院の死を伏線にしたかったのかもしれませんが、逆に台無しになってしまったと思います。また、ドラマではそれに対する道長の反応も中途半端にしか描写されませんでしたので、要らないシーンだったと感じます。

確かに、彼の日記を見ると、道長の考えとは実際はかなり違うことがわかりますし、思うところがいろいろあったこともわかります。しかし彼はこの後、ますます道長に接近し、道長からも高く評価されるようになります。歴史上の彼は(動機などは諸説あるとはいえ)あくまで道長の「部下」であり、道長出家後はさらにその要素が強くなります。ですから、その「苦しい」気持ちを表現するにしてももっと丁寧にお願いしたかったなというのが感想です。(あくまで私の勝手な解釈ですけれども)。

最後の顕信に関係したシーンもどうもいただけませんでした。行成の記録ではこういう記述があります。

然れども衆人の謗りを避けんが為、固辞す<『不覚の者(通任)の替はりに、不足の職の者(顕信)を補せしむ。定めて云ふ所有るか』と云々。>」と

『権記』寛弘八年(1011年) 十二月十九日条(摂関期古記録データベースの書き下しより)

蔵人頭固辞の理由についての解釈はいろいろですが、昇進できなかったのは顕信自身の「身から出た錆」という解釈も多いので、ただ庶子というだけではなく、その資格がなかったということや、三条天皇に取り込まれないようにしたということなのでしょう。

このあとの彼の出家については以前にも書きました。

顕信自身確かに庶子としての前途を悲観した部分もあるのでしょうけれども、道長は仏教徒として一門から出家者を出したことにかなり満足しており、「思うままにさせよ」「(出家の)先を越された」と言っています。(『御堂関白記』長和元年正月十六日条など)。ただし、母親は卒倒するほど驚いたようですが。でも、最後に明子が「あなたが殺したのよ」と言いますが、こういう台詞はあまりに現代的で違和感が強かったです。

今回は、どうも全体的に(あくまで私の独断と偏見ですが)すっきりしない回でした。

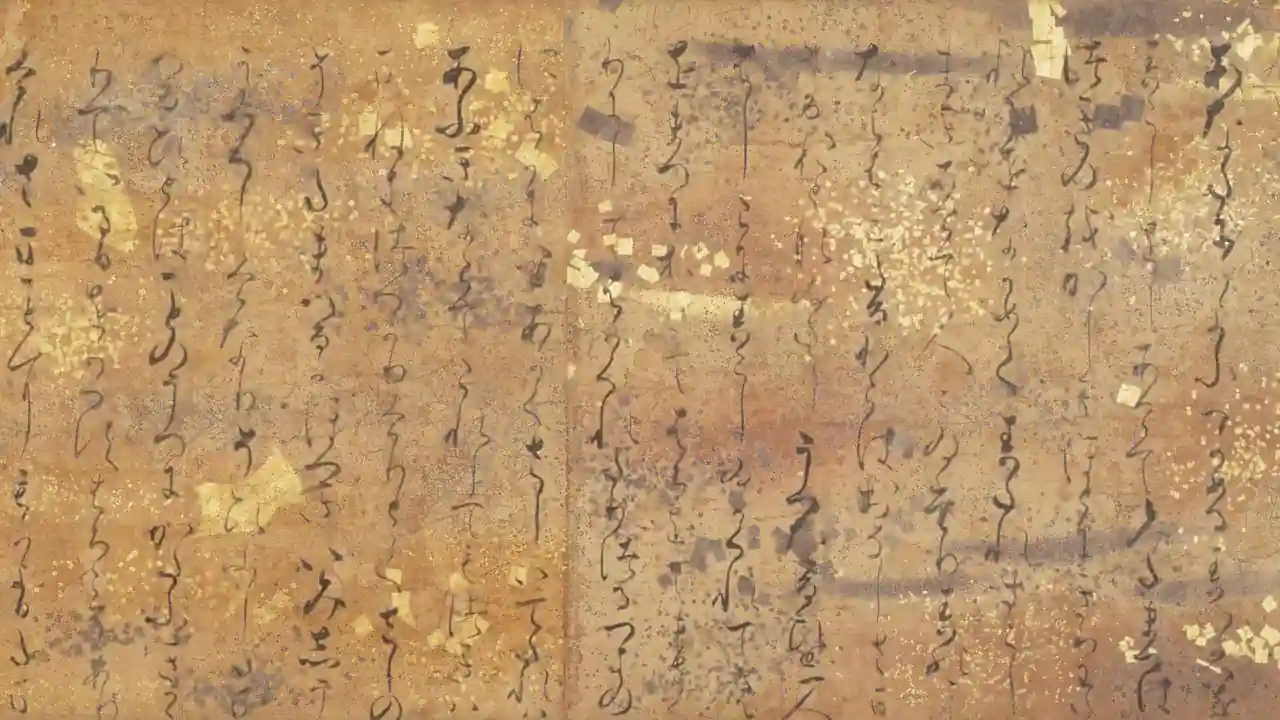

紫式部の和歌

今回は、歌がいくつか出てきましたが、殆ど解説はなく流れて行きました。私はやはり「まひろ」=紫式部が読んだ歌が心に残りました。

何ばかり 心づくしに ながめねど 見しに暮れぬる 秋の月影

『紫式部集』(岩波文庫) p66 120番歌(実践女子大学本119、陽明文庫本109)

【適当な現代語訳】

さほど思い詰めて眺めていたわけではないのだけれど、見ているうちに涙があふれて秋の月が霞んで見えなくなってしまった

岩波文庫の脚注(南波浩校注)では、古今和歌集の184番歌の「心づくしの秋」の句を念頭に置いていると注が入っていました。「秋は物思いにふける季節というけれども、自分の場合は何気なく景色を見ていたのだ」と始まるわけですが、でも急に涙があふれてきて、やはり何か心に深く思うところがあるのだなと気づくという歌でしょうか。詞書きには「又、いかなりしか」(「いつのことだったか」)とあるので、披露された場面がわかる歌ではないようです。(詞書きがない本もあり)。

歌会でそれぞれ歌を披露するという場面でしたから、それぞれの個性が良く出た場面ではありました。紫式部のこの歌のチョイスもよかったと思います。

まとめ

今回はかなり「天邪鬼」が前面に出てしまい、ご不快に思われたかたもおられるかもしれません。ただ、今回はこれまでで一番違和感がありました。もちろんこれは私の勝手な感想ですので、ご容赦ください。次回も楽しみにしたいと思います。