毎度「天邪鬼」な感想を記しております。従いまして、本ドラマを楽しく観ておられる方にとっては不愉快な内容があるかもしれません。前もってお詫びいたします。また、ネタバレが含まれますので、未見の方はご注意ください。

第9話「遠くの国」感想

前半の話自体はとても良かったと思います。歴史考証的にも、かなりきちんと描写されていて、検非違使の追捕や「放免」たちの雰囲気もよく描かれていました。

ただ、後半からちょっと違和感が強くなりました。

道兼のキャラはなかなか面白い(「まひろ」母の殺生設定はいただけないが)と思うのですが、どうも全体的に茶番な雰囲気。彼のしたたかさや狂気が良いのに、特に兄弟たちとの接し方が非常に単純で魅力を減じていると思います。父親が二人よりも自分を有用に思っていると自分で言ってしまうと、彼のしたたかさが減じられてしまう気がしました。(もっとも、それが彼の欠点なのかもしれません)。

さらに、直秀らが殺害される部分ですが、その理由がはっきりせず違和感があります。もちろん、意図的にぼやかしているのかもしれません。賄を送ったことが裏目に出たとか、道長や摂関家への私怨のとばっちりなど色々考えられます。ただ、摂関家子弟の道長の意に背くことを行うのは相当なリスクがあるため、恨みというのはあり得ない気はします。(通常激しい報復にあうため)。とすると、何かの行き違いがあったのか。それ故の「俺が殺した」(俺のせいだではなく)という台詞になったのか・・。

もっとも平安京は(というより宮殿内も)治安がわるく、貴族やその下人同士の喧嘩や貴族への襲撃もしばしばあったわけですから、何でもありではあります。

ただ、一番の違和感は話のストーリーよりも方法論です。これはまったく私の勝手な感想で過去の繰り返しにもなるのですが、どうもこのドラマは人の死を道具に使っている感じがします。確かに、この時代は人の命の重さが今よりも遙かに軽く、階級によっても大きな違いがありました。それをありのままに描くというのなら何も問題はないのです。そうではなく、話を劇的にしようとするために、人が死んでいるように見えるということです。

史実部分ではなく、フィクション部分にあまりに重たい設定を置くことをこれまで批判してきました。母の死と直秀の死という二つのフィクションを、紫式部という実在の人物の人格形成に大きな影響をあたえたものとして設定してしまうことはやはり無理があると思います。つまり言い換えれば、今作の紫式部の人格設定はほぼフィクションで成り立っていることになります。平安時代ほど昔の人物になると分からないことが多いのは当然です。しかし、紫式部はその時代の他の人達に比べれば山ほど多くの情報を残した人でもあります。実在の人物を描く方法として、もう少し工夫できるのではと感じます。今回の脚本はオリジナルですが、これまで何度か紹介した「紫式部ひとり語り」(角川ソフィア文庫)が原作でも良かった気がしてきました。

ただ、直秀終焉の地が鴨川~東山あたりとされる「鳥辺野」だったのは良く考えられた脚本だと思いました。当時、一般庶民は同地の鴨川の河原に遺体を遺棄するのが普通で、山裾は貴族の葬送地でした。1「小右記」によれば道長の葬送もここで行われているので、死の穢れはあるものの、ある意味決して悪い場所ではないということです。なので、直秀たちの遺体がそのまま野ざらしになっていたとしても、自然ではありました。もちろん、野ざらしをどう思うかは文化や思想の違いがあります。(日本でも古くは風葬・鳥葬の習慣あり)。同時代の空也上人は前述の鴨川の河原で遺体を集めて荼毘に付していますので、仏教的な価値観としては捨て置けない状態だったのでしょう。直秀らの遺体を葬る場面はいろいろ突っ込みたい気持ちを抑えて、神妙に見ました。

それにしても、直秀さん、あっけなかったです・・。「遠くの国」とはそういう意味ですか・・。私は男ですが、直秀ロスです。また、短い登場でしたが検非違使を演じられた伊達暁さんの演技もよかったです。

▼なお、藤原だらけの大河のために、自作の(結局見にくい)系図を作っております。よろしければご参照ください。

検非違使について

今回は検非違使について調べて見ました。個人的な備忘録としての調査のため誤りがありましたらお詫びいたします。

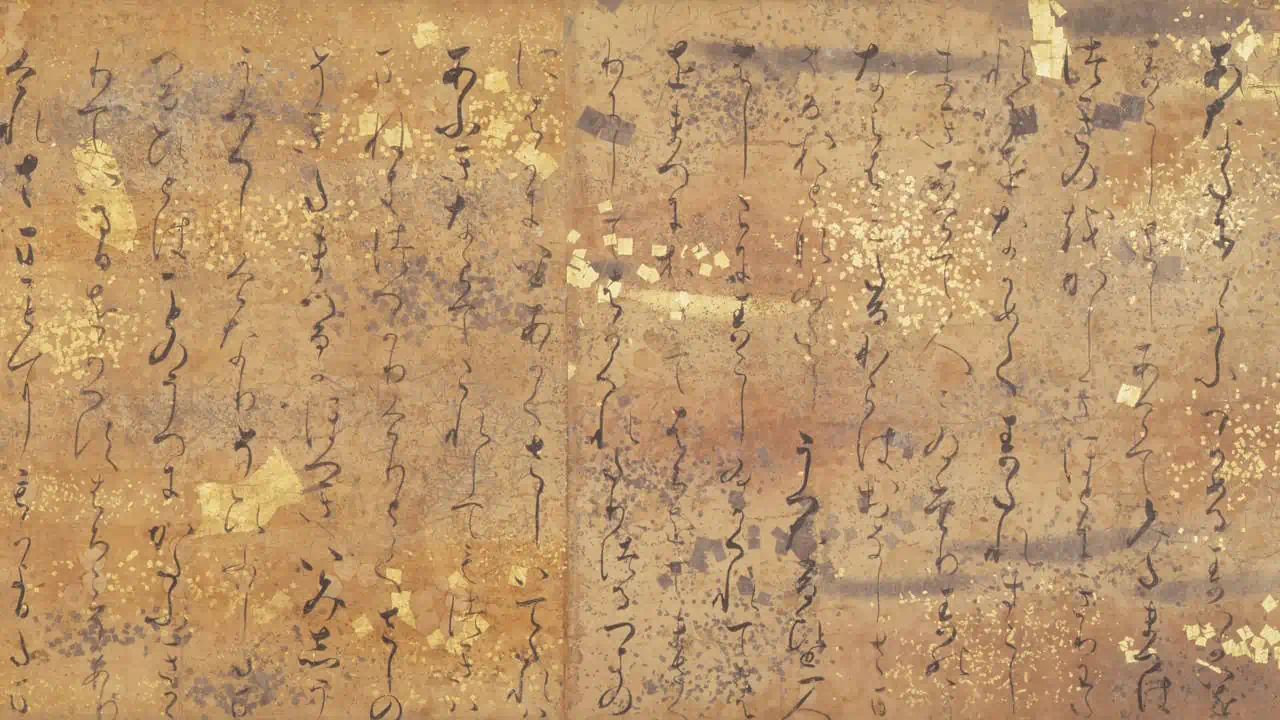

検非違使は嵯峨天皇期(816年初見)に蔵人所とともに設置され、摂関期の重要な政治要素となりました。職務は元々は官吏の綱紀粛正などを目的として始まったようですが、(平安京エイリアンの如く・・)平安京の犯罪の取締、追捕を職掌とするようになり、次第に裁判や刑の執行まで行うようになります。これは律令制における衛府の役割や刑部の役割を侵食した結果ともいえます。検非違使では、江戸時代の目明かしのような「放免」(上図)と言われる囚人や元犯罪者を採用して、犯人追捕を行っていました。死体処理や清掃など穢れを伴う作業も請け負っており、非人との関係の研究も多く行われてきました。

今回のドラマの時代背景である摂関期には、天皇直属の警察権力として、大きな力を持つようになっていました。天皇の命令は、直接検非違使別当に下され、「別当宣」として検非違使に伝達されたため、高い機動性を持っていました。2なお、検非違使の性質や重要性は、平安期の発足から武士の台頭(例:義経の任官など)を経て長い期間に大きく変化してゆきます。

嵯峨朝の弘仁9年(818年)以降死刑が廃止(あくまで公式に)された背景もあって、刑の軽減傾向が見られますが、現場の治安を与る検非違使にとってはそれは好ましいことではありませんでした。元々養老律の賊盗律には「強盗」「窃盗」それぞれについての規定があり、そこには死刑も含まれていたわけですが、弘仁9年の宣旨で、強盗・窃盗を一律罪の軽重を問わず労役刑とします。さらに弘仁13年の太政官符で、刑期を定めると同時に、私鋳銭も含めて一律労役刑のみとなります。収容する獄舎の問題については諸説ありますが、終身刑化が進む中で設置の必要には迫られたでしょう。(この経緯を、単純に刑の軽減ととらえるか、検非違使らの職務の簡便化ととらえるかは諸説あります)。

この所謂「死刑廃止」の期間中も、検非違使では厳しい肉刑拷問も行われており、朝廷での「減刑思想」が必ずしも検非違使庁内で十分徹底されていませんでした。この時期の特色をまとめると、『平安期前期に検非違使庁が刑部の裁判権を代替する過程で刑罰の簡略化の方針を確立し、特に摂関期以降は朝廷の減刑思想に倣いつつも、全体として現実の治安維持に応じた方針をとった』3というのが現状なのでしょう。もっとも、地方では地方機関の裁量で盗賊の処刑などが行われたようですし、都でも貴族が自らの裁量で家士などを処刑する例はあります。

検非違使に関係して興味深いのは、一条朝の長保元年(999年)に雲林院で検非違使による「結縁経」4が行われていることです。「結縁経」を催したということは、検非違使が(殺生など)仏教的な穢れを負いやすい立場だったことを示すものであり、滅罪を意識していたことがわかります。この場合は、検非違使別当を被供養者として、配下の貴族たちがそれなりの財力をつかって供養を行いました。5 このようなことからも、公式な刑罰として死刑が執行されないとしても、職務執行や拷問、場合によっては恣意的な権力の行使で死亡させることはあったことがわかります。

今回のドラマの設定は、「なにがしかの理由で」直秀らは殺されましたが、公式に死刑が停止されていた時代でも当局による死者は出ていましたし、身分が低い人達への私的制裁や恣意的扱いは日常的に行われていたということです。

直秀たちの死も、もう少しこういった歴史の不条理の中で描かれた方がよかった気もします。

「馬肉の刑」の話

なお、ちょっと脱線しますが、『小右記』長和5年(1016)年3月21日~に,検非違使に関係して、興味深い記事があります。(青のアンダーラインは、日記の日付よりも過去の出来事です)。

二十一日、乙丑。…

「皇太后宮の侍修理進内蔵有孝、彼の宮に候ずる間、摂政、検非違使に給ひ、左衛門の射場に候ぜしむ。途中、馬に乗らしむ」と云々。「去ぬる夕、皇太后宮に候ずる少将命婦、彼の宮より退出し、車に乗る後、北門の陣外に於いて、同じ宮の侍人等七、八人、相聚まる。先づ陪従の女并びに子童を引き落とし、打ち凌ず。其の後、命婦を曳き落とす。又、車に付く男の頭を打ち破る。『少将命婦は、左衛門尉宗相<検非違使。>の妻』と云々。近曽、使の官人等、右近馬場に於いて、犯人を勘問する間、彼の宮の侍等、車に乗り、近く使の官人等の前を度り、無礼を致す。仍りて牛童を搦め、狩衣を破却す。其の事に依りて、侍等、日来、相議し、検非違使を恥ぢしめんと企つ。終に本意を遂げず。(3月7日に起きた「検非違使」と「皇太后側侍有孝ら」との衝突を指す)。宗相の妻を殴凌す」と云々。非常の事なり。摂政、前々、濫吹の事、終始の戒め無し。仍りて積もり慣るるか。

二十二日、丙寅。早旦、頭中将、来たりて語る。昨日の有孝の事等、転展の説に異ならず。又、云はく、「摂政、二条第に移らるる事、已に以て停止す。方々の忌み有り。亦、不吉の日の故。今、斯の事に依りて、吉平朝臣を勘当す。御詞、太だ猛し」と云々。或いは云はく、「(検非違)使の官人等、放免に仰せ、馬肉を以て、有孝に食はしむ」と云々。二十六日、庚午。「今日、直物有るべき由、前日、云々す。而るに音無し。俄かに作文有り」と云々。「是れ一両の納言、申し行なふ所」と云々。「亦、一日、射場に召し候ぜらるる有孝、皇太后宮、頻りに仰するに依り、今日、優免有るべし」と云々。頭中将資平、談る所なり。「摂政、命せらる」と云々。伝へ聞く、「同類の侍四、五人、追放せらる」と。

「摂関期古記録データベース『小右記』の書き下しより」

皇太后彰子に仕える有孝という人物が、数人の仲間と少将命婦一行を襲ったという事件です。少将命婦とは、検非違使で左衛門尉(判官)藤原宗相の妻です。彼女は元藤原道長の女房で紫式部日記の彰子出産(1008年)のところで、「古参」の女房として出てくる人です。(服のセンスを批判されている)。

なぜこのような事件になったかというと複数の背景があるようですが、直接的にはまず私怨があったということのようです。有孝は数年前の寛弘8年(1011年)9月29日、東宮御所で狼藉した少将命婦の従女の夫を取り押さえる際に刃物で負傷しています。つまり、この時の犯人の妻の主(ややこしいですが)である少将命婦にたいして恨みを持ったということのようです。(大まかに言えば、犯人の主筋である少将命婦に恨みを持った)。

また、今回の事件の直接の引き金になった出来事として、上記「小右記」の青いアンダーライン部分で実資は、同じ月の7日に有孝が「検非違使」から辱めを受けた件の仕返しだろうと記録しています。つまり、少将命婦への積年の恨みと同時に、その夫がまた検非違使の幹部だったという、恨みが重なる状況でした。この背景に、内裏方(検非違使・女官)と皇太后方の対立を見る解説もありますが6、少将命婦も皇太后の(つまり天皇ではなく宮の)女房と思われるので、そうでもない気がします。おそらくは少将命婦への私怨を抱いているところに、彼女の夫がいる検非違使にも辱められて一気に怒りが爆発したのでしょう。

結局21日の条を見ると、道長は有孝を検非違使に引き渡しています。有孝は皇太后彰子つまり道長の娘に仕えているわけなので、「主家として」という私的な面と、摂政としての公的な面で一応筋を通したことになります。

前置きが長くなりましたが、注目したいのは、上記日記の22日の最後に書かれていることです。検非違使では罰として有孝に馬肉を食わせたとあります。これが刑罰と言えるのは、中国起源の「馬肉を食べると死ぬ」という「迷信」が広く信じられていたからです。(肉食の忌避や、軍馬・農耕馬としての貴重性から言い伝えられたものか)。このような考えは「将門記」「太平記」などにも見えるようです。7 また、それをしたのが、検非違使でも最下層の存在である「放免」でした。彼らは囚人や元犯罪者だったので、かなり手荒い扱いを受けたかもしれません。

ただ、彼はもちろん「死なず」、上記26日条を見ると、皇太后の口添えで許されています。ただ、襲撃に加わった仲間達は追放(釈放とも言えるか・・)になっています。

このように、当時は宮殿内での狼藉でも、死罪ということはなく、意趣返しで高官の妻を襲撃しても「馬肉」を食べさせられる「程度」(当時は深刻な話でしょうけれど)でした。結局、権力者たちの口添えがあれば、放免されるようなこともしばしばだったこともわかります。

ちょっと脱線しましたが、検非違使がらみで面白いと思った記録でした。

まとめ

以上、相変わらず天邪鬼な感想でした。本作の作風についての違和感は拭えませんが、それでも歴史的な雰囲気はかなり出ていた回だと感じました。色々と調べたり学ぶことは多いですが、次回を楽しみにしたいと思います。